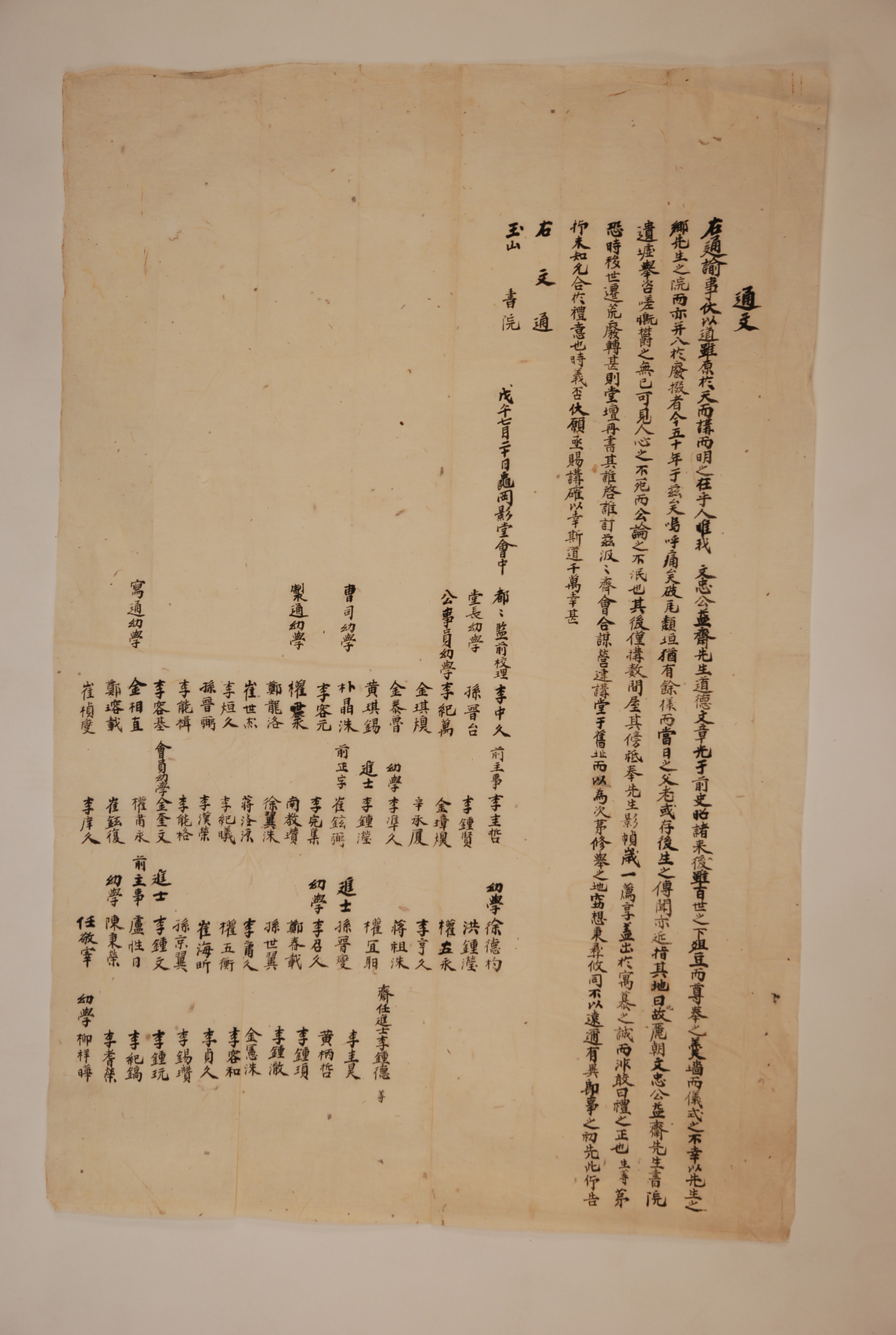

1918년 7월 20일, 益齋 李齊賢을 모시던 龜岡書院의 옛터에 講堂을 건립하는데 대한 玉山書院의 意見을 물어온 龜岡影堂 會中의 通文

[내용 및 특징]

1918년 7월 20일 龜岡影堂 會中에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 益齋 李齊賢를 배향하던 龜岡書院의 옛터에 강당을 건립하려고 하는데 옥산서원의 의견이 어떠한지를 묻는 것이다. 구강영당 회중에서 그 옛터에 강당을 건립하려는 이유를 이 통문은 다음과 같이 말하고 있다.

이 통문은 서두에 道가 비록 하늘에 근원하지만 그것을 풀어내고 밝히는 것은 사람에게 있다는 말로 시작하고 있다. 이것은 도를 전파하는 賢人의 중요성을 가리키는 것이다. 그래서 이어지는 말은 그러한 일을 한 사람이 누구인가를 밝히고 있다. 그는 다름 아닌 文忠公 익재 이제현이다. 이 통문에 따르면 익재는 道德과 文章에 있어 前代인 고려에서 빛을 발했다고 한다. 그러한 빛이 밝게 후대로 전해 내려와 비록 百代가 지났으나 제사로 높이 받들고 추모하는 마음으로 의식을 거행해 왔다고 한다. 그런데 불행히도 익재의 고향과 그를 배향하던 서원이 함께 쇠퇴하여 제사며 의식을 그만두게 된 것이 이제 50년이 되었다고 하였다. 그러다 보니 깨어진 기와와 무너진 담장이 아직은 모양이 남아 있고 당시의 어른들이 간혹 살아 있어 후생들에게 그 땅을 가리켜 이곳이라고 말한다고 하였다. 이와 같은 사정으로 익재를 모시던 서원의 옛터를 보는 사람 모두가 애석하게 여겨 탄식하고 분개하여 울적해 하기를 그치지 않는다고 하였다. 그러나 이러한 태도는 오히려 선현을 추모하는 사람들의 마음이 죽지 않았고 公論이 사라지지 않았다는 것을 알 수 있는 것이라고 했다. 그리고 익재의 후손들이 겨우 몇 칸의 집을 짓고 그 곁에 그의 影幀을 모시고 일 년에 한번 씩 祭享을 하고 있는데, 이것은 사모하는 정성에서 나온 것이기는 하지만 禮儀에 맞는 것은 아니라는 말로 새로운 제향의 시설이 필요함을 내비쳤다. 만약 지금 이대로 시간이 지나고 세태가 바뀌어 황폐함이 더욱 심해진다면 學堂과 講堂, 그리고 書冊들을 아무도 밝혀주거나 바로잡아줄 수 없을 것이라고 했다. 그래서 자신들은 서둘러 회합을 갖고 옛터에 강당을 지어 새로운 중흥의 기회로 삼을 것을 모의했다고 한다. 이러한 일은 사람의 타고난 본성이 같기 때문에 관계의 멀고 가까움에 상관없이 異見이 있을 수 없기에 이렇게 告하게 되었다고 하면서 이 일에 대해 빨리 의견을 보내주면 斯文의 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

익재 이제현은 고려 후기 충렬왕 때부터 공민왕 때까지 활약한 정치가로서 그리고 학자로서 이 시대의 정치개혁과 학문발전에 큰 영향을 미쳤다. 이 통문에서 고려에서 도덕과 문장으로 빛을 발했다고 하는 것 이상으로 그는 여러 방면에 업적을 남겼다. 그의 생애는 크게 세 시기로 나눌 수 있다. 첫째는 1287년 출생 이후 1301년(충렬왕 27)까지의 성장수학기이며, 둘째는 1301년 이후 관로에서 은퇴하는 1357년(공민왕 6)까지의 관직기이며, 셋째는 1357년 이후부터 1367년(공민왕 16)까지의 은퇴자문기이다. 그는 어려서부터 남달리 성숙했고 글을 짓는데 있어서도 비범한 능력을 보였다. 그는 불과 15세인 1301년 成均試에 합격하고, 그 다음 달에 文科에 丙科로 급제하였다. 이때 知貢擧 權永은 그의 학문과 器量을 높이 평가하여 그를 사위로 맞이하였다. 이후 그가 관로에 진출하여 은퇴할 때까지는 복잡 미묘한 對元과의 관계로 국내의 정세가 극히 불안한 상태였다. 이러한 상황 속에서 그는 7차례에 걸쳐 원나라를 왕래하며 왕을 護從하기도 하고, 수많은 表箋을 올려 원나라의 부당한 내정 간섭에 잘못을 지적하기도 하고, 압송당하는 군왕을 위해 탄원을 올리기도 하였다. 그리고 원나라에 체류하는 동안 당대의 석학들과 교유하면서 학문적 깊이를 더하였고, 유배된 충선왕을 수행하기도 하고 배알하기도 하는 과정에서 견문을 넓혀 학문적 안목이 더욱 짜임새를 갖추고 조리가 서게 되었다. 이로써 그는 원나라에서도 존경받는 학자로 두각을 나타냈으며, 고려에서는 확고한 학문적 위치를 차지하여 모든 사람들로부터 존경을 받았다. 그리고 그가 관로에서 은퇴한 이후에도 그의 역할과 영향력은 여전하였다. 나라에 큰일이 있을 때는 반드시 그에게 사람을 보내 자문을 구하고, 친히 불러 經史를 강론하게 하거나 治道를 묻기도 하였다. 공민왕은 1357년 그에게 종묘의 昭穆에 대한 序次를 정하도록 하고, 이듬해(공민왕 7) 7월에는 京城의 수축에 대해 자문을 구하고, 1361년(공민왕 10) 2월에는 『書經』의 「無逸篇」을 강하도록 하였다. 그는 이러한 정치적 활약과 함께 문학에서도 큰 업적을 이루어 고려의 한문학을 세련되면서도 한 단계 높게 끌어올렸다는 평가를 받고 있다. 학자로서 그는 性理學의 수용과 발전에 매우 중요한 역할을 하여 朱子의 四書集註를 간행하고 보급하는데 많은 노력을 기울였다. 이러한 그의 활동을 압축해서 보여주는 것이 李穡이 쓴 그의 묘지명인 "道德之首 文章之宗(도덕의 으뜸이요, 문장의 종장이다.)"이라는 말이다.

이 통문에서 이제현을 거론하면서 도덕과 문장을 강조하는 것도 앞서 지적한 그러한 사실에 근거한 것이다. 그는 이러한 업적으로 인해 이미 고려 공민왕 때 그의 고향인 경주에 影堂을 세워 추모하다가 1692년(숙종 18)에 경주 양월리에 구강서원을 건립하여 제향하였다. 이곳에는 익재의 영정과 『익재집』의 책판이 보존되어 있다. 이 통문에서 이대로 시간이 지나고 세태가 바뀌어 황폐함이 더욱 심해진다면 학당과 강당, 그리고 서책들을 아무도 밝혀주거나 바로잡아줄 수 없을 것이라고 하는 것은 바로 이것들이 보관되어 있었기 때문이다. 그러나 안타깝게도 1871년(고종 8) 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철되었다. 이 통문에서 서원이 함께 쇠퇴하여 제사며 의식을 그만두게 된 것이 이제 50년이 되었다고 하는 것은 서원철폐령 이후 이 통문이 발행된 1918년까지 50년 동안 복구되지 않았다는 것을 말하는 것이다. 그런데 지금의 자료들을 보면 구강서원이 복설된 것이 1904년 또는 1917년이라고 한다. 하지만 이 통문을 보면 1918년까지 훼철된 상태 그대로였다는 것을 알 수 있다. 지금의 구강서원을 보면 이 통문으로 인해 복원의 논의가 시작되었고, 이후 착실하게 복원사업이 이루어져 오늘의 모습을 갖추게 된 것으로 추정된다.

[자료적 가치]

이 통문은 구강서원이 언제 복설의 논의가 시작되었는지를 밝혀주는 자료이다. 그리고 서원철폐령으로 훼철된 서원들이 1920년을 전후로 하여 활발한 복설이 이루어지는데 이 통문은 이러한 사례를 보여주는 자료이기도 하다.

『慶北書院誌』, 한국국학진흥원, 경상북도, 2007

『명지사론』제9권 「李齊賢의 學問과 思想」, 申千湜, 명지사학회, 1998

『상명대학교 논문집』제29권 「익재 이제현의 역사의식과 문학관」, 김동욱, 상명여자사범대학, 1992

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환