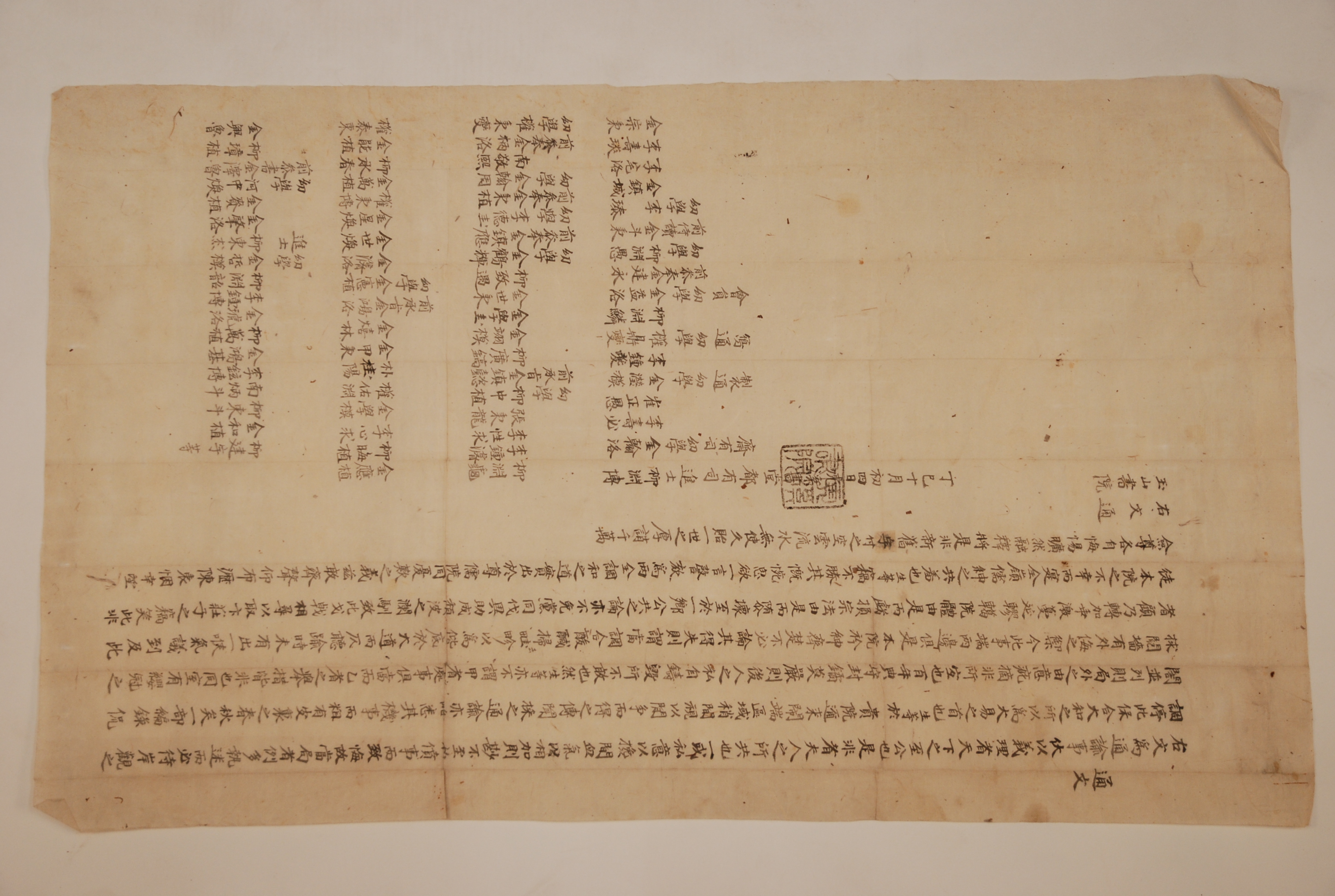

1917년 호계서당(虎溪書堂) 통문(通文)

1917년 10월 4일 호계서당에서 옥산서원으로 보낸 통문으로 그 내용은 옥산서원과 관련된 분쟁이 일어나 사태가 더욱 커질 기미를 보이자 이를 중재하기 위해 서로 양보하여 타협하도록 충고한 것이다. 이 통문의 서두를 보면 "義理라는 것은 천하의 지극히 공평한 것이며, 是非라는 것은 사람에게 늘 함께하는 것이다. 그런데 한편으로 간혹 사사로운 뜻이 그 사이에 끼어들거나 血氣가 서로 더해지면, 일을 그르치고 후회할 일을 만드는데 이르지 않는 경우가 드물다. 그러므로 당사자들은 갈피를 잡지 못하고 헷갈리는 경우가 많기 때문에, 반드시 저 건너편 언덕에서 바라보는 객관적인 調停을 기다려야 한다."라고 하고 있다. 이는 이 통문을 발행한 자신들이 제삼자로서 문제가 되고 있는 시비를 객관적이고, 그리고 공평한 의리에 따라 판단하고 중재할 것이라는 말이다. 그러나 중재는 쉬운 일이 아니었다. 왜냐하면 그 분쟁은 일부분을 편집한 기록을 대비시켜 놓고 해석하는 것으로써 보는 사람에 따라 다를 수 있는 것이기 때문이었다. 그래서 이 통문도 같은 집안끼리 서로 양보하여 합심하는 것이 해결의 방책이라고 충고하였다. 만약 그렇게 하지 않으면 서로 뒤엉켜 일을 더욱 복잡하게 만들어 서원의 체면뿐만 아니라 유교의 근간마저 위태롭게 할 것이라고 하였다. 그래서 각자 뉘우치고 넓은 마음으로 서로에 대한 감정을 깨끗이 풀어내어 오래된 글자에 의지한 시비가 오늘날의 깊은 꾸짖음을 받는 일이 없으면 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문을 보면 옥산서원이 인근에 있는 누군가와 문자의 해석을 두고 시비를 벌이고 있다는 것을 분명히 알 수 있다. 하지만 이 통문의 서술이 지나치게 추상적이어서 그것이 어떤 문자이며, 그 대상은 누구인지를 분명히 알 수가 없다. 다만 두 가지 사실, 즉 문자의 해석과 옥산서원 인근의 대상이라는 것을 두고 추측할 때 그 시비는 1773년(영조 49)부터 시작되어 1845년(헌종 11)과 1904년에 영남 전체는 물론이고 전국적으로 확산되었던 손이시비가 아닌가 짐작이 된다. 이 시비는 경주에 거주하는 여주이씨와 경주손씨 두 집안의 문제로 시작되었지만, 나중에는 전 영남의 사림은 물론이고 서울의 성균관에서까지 나서는 전국적인 문제로 커졌다. 그로 인해 두 집안의 갈등은 물론 영남 사림 전체가 분열되는 양상을 보였다. 이러한 경험이 있었기에 이 통문이 발행된 1917년에 또 다시 이 시비가 재연될 조짐이 보이자 호계서당에서는 서둘러 옥산서원에 통문을 보내 진화에 나선 것으로 보인다.

『民族文化論叢』제42집 「경주지역 孫李是非의 전말」, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환