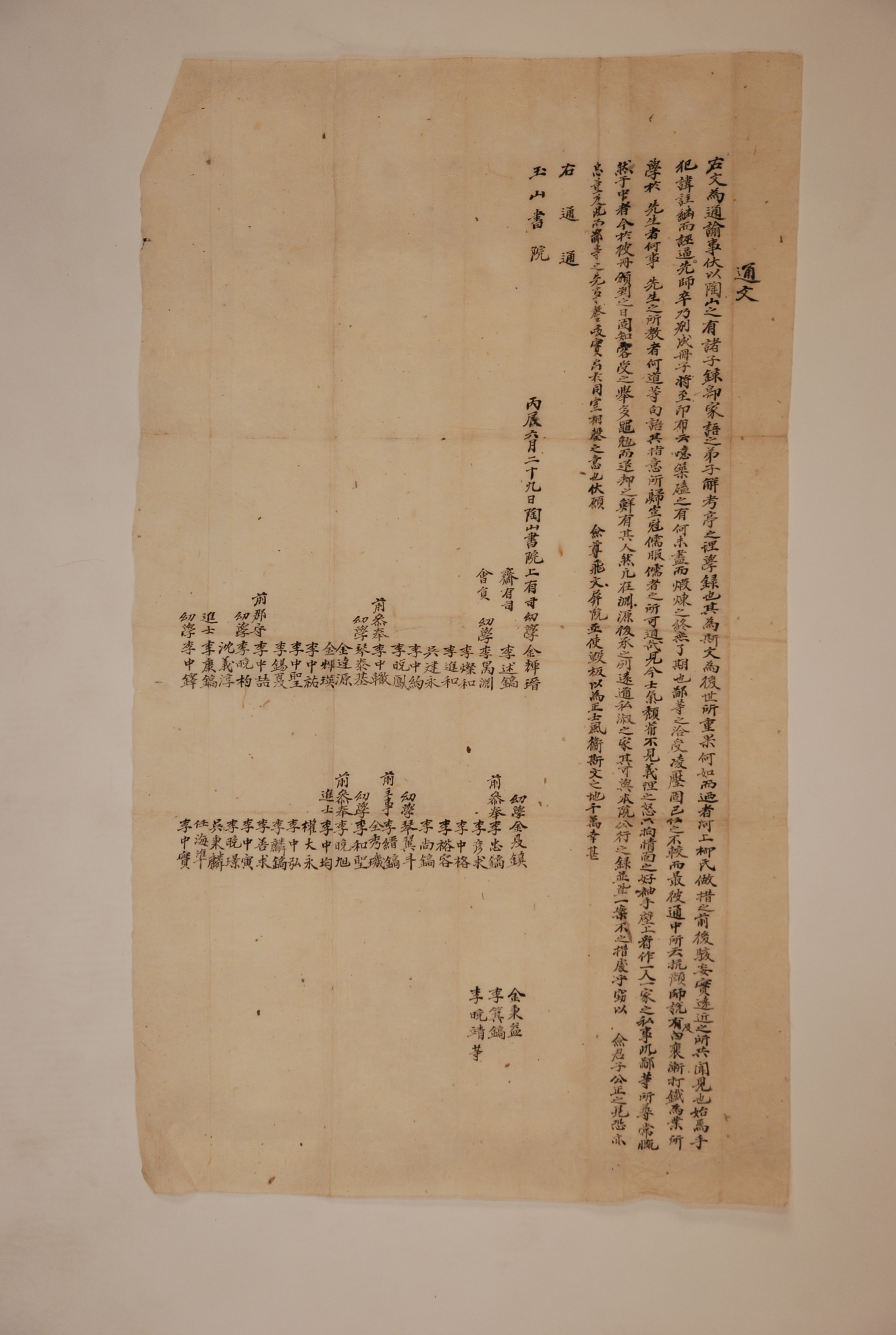

1916년 6월 29일, 屛山書院에서 『陶山及門諸賢錄』의 내용을 誣告하는 冊子의 發刊을 저지하는데 동참해줄 것을 호소하며 玉山書院에 보낸 陶山書院의 通文

[내용 및 특징]

1916년 6월 29일 도산서원에서 옥산서원으로 보낸 통문으로 그 내용은 『陶山及門諸賢錄』의 내용에 대해 屛山書院에서 誣告하며 별도로 책자를 만들어 頒布하려는 시도를 막는데 동참해줄 것을 당부하는 것이다. 『도산급문제현록』을 두고 병산서원에서 무고한 사실이 무엇이며, 그것이 어떻게 부당한지를 이 통문은 다음과 같이 설명하고 있다.

이 통문은 도산서원에 있는 『諸子錄』이 門下의 제자들에 대한 것이며, 朱子의 『理學通錄』에 따라 분류한 것이라는 말을 冒頭로 삼고 있다. 이것은 『제자록』이 斯文을 위하고 後世를 위함이 중대하다는 것을 뜻하는 것이다. 그런데 河回의 柳氏들이 이 책의 앞뒤를 고의로 어지럽혀 놓은 것을 원근에 있는 사람들이 공통으로 듣고 본 것이라며 그들의 잘못에 대해 동의를 구했다. 그러면서 그들이 처음에는 주석을 붙여놓은 것을 두고 어른들의 이름을 함부로 부르고 先師를 무고하고 핍박하더니, 끝내는 별도로 책자를 만들어 장차 인쇄하여 배포한다고 하니 공격하는 것이 얼마가 되어야 다할 것이며, 두드려 단련시키는 것이 마칠 때가 없다는 말로 탄식하였다. 그런데 도산서원 자신들이 받은 모욕과 압박은 진실로 감내하고 따지지 않겠지만, 최근에 저들이 통문에서 스승의 학설에 대해 함부로 대들고 자신들에게 두드려 맞추려 하는 것은 어찌 선비의 冠을 쓰고 선비의 옷을 입고서 할 수 있는 道理냐며 유씨들의 처사를 비난하였다. 그리고서 이 통문은 비판의 화살을 당사자가 아닌 제삼자, 즉 이 일을 바라보는 선비들의 태도에 돌렸다. 그에 따르면 지금 선비들의 士氣는 쇠퇴하고 지쳐서 義理의 분노를 드러내지 않는다는 것이다. 단지 情과 體面에 억매여서 이 일을 수수방관하며 한 사람, 한 집안의 사사로운 것으로 본다는 것이다. 물론 이러한 일은 자신들도 보통의 일이라고 생각하지만, 마음속으로 개탄스럽게 여기는 것은 저 책자들이 반포되어 도착하는 날에 받아들이는 일이 많고 애써 돌려보내는 사람은 드물 것이라는 것이다. 이 통문은 學問의 淵源과 그 繼承을 구별하고 멀고 가까운 곳에서 私淑한 집안에 대한 것은 도산서원에서 공적으로 행한 기록에 의거해야 하는 것이라며 유씨들의 책자에 대한 부당함을 다시 한번 지적했다. 그러면서 자신들이 일에 앞서 말씀을 드리는 것은 같은 집안에서 서로의 앙금을 털어내자는 뜻에서 나온 것이기에 여러분들이 屛山書院에 글을 써서 보내어 빨리 冊版을 허물고 선비의 氣風을 바로잡고 斯文을 호위해주면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 『제자록』이란 『도산급문제현록』을 가리킨다. 이 책은 葛菴 李玄逸의 제자인 蒼雪齋 權斗經에서부터 시작되었다. 그는 『退溪言行錄』을 정리하면서 얻게 된 급문제자에 관한 자료를 바탕으로 100여 명의 문인록을 작성하였다. 하지만 이들에 대해 狀‧誌 등의 참고할 만한 자료들이 있기는 했지만 퇴계의 제자들이 전국적으로 펴져 있어 한 사람 한 사람 모두 고증하기 어려웠다는 문제점을 안고 있었다. 권두경의 작업을 승계한 사람이 퇴계의 6세손인 靑壁 李守淵이다. 그는 권두경이 작성한 문인록을 다시 고증하고 내용의 일관성을 유지하게 정리하는 작업을 선행하였다. 그러한 과정에서 60여 명의 인사를 새로 추가하여 문인록의 체제를 갖추고 그 이름도 『도산급문제현록』이라 하였다. 청벽의 작업에 다시 손을 더한 사람이 퇴계의 7세손인 山後 李守恒이다. 그는 급문제자로 10여 명을 추가하고 『언행록』과 『文集』 가운데서 퇴계의 가르침, 주장, 왕복문자 그리고 문인들의 輓, 祭, 疏 등을 붙이고, 그 편집형식을 퇴계가 편찬한 『이학통록』을 따랐다. 이 통문에서 이 책이 『이학통록』을 따랐다고 하는 것은 이수항의 편집형식을 말하는 것이다. 그 후 9세손인 廣瀨 李野淳이 다시 수십 명을 추가하여 문인록에 기재된 제자의 수는 모두 260여 명에 달했다.

이상에서 보는 것과 같이 네 사람에 의해 첨차로 완성되어진 문인록을 四家本이라고 하는데, 1914년 『도산급문제현록』이 처음으로 간행될 때 기본 자료가 되었다. 그러나 그것이 간행되자말자 많은 사람들로부터 반발을 불러왔다. 그 이유는 이 문인록에 등재되어 있는 인물들의 及門 사실에 대한 신뢰성, 그리고 그와 관련된 기술 내용의 적절성과 정확성 등을 둘러싼 시비가 끊이지 않았기 때문이었다. 이렇게 반발을 한 사람들 중에서 가장 심한 것이 하회의 유씨들이었다. 그들은 문인록이 간행된 즉시 병산서원에서 모임을 열고 그 책의 내용에 거짓이 많고 체제도 허술한 곳이 여러 곳이기 때문에 반포한 것은 회수하고 목판을 훼파해야 한다는 통문을 사림에 돌렸다. 그들이 그렇게 분개하고 나선 것은 그들의 선조에 대한 기술이 잘못되고 형평에 어긋난다고 판단했기 때문이다. 다시 말해서 西厓 柳成龍에 대한 서술에 誣告가 한두 가지가 아니며, 그의 형인 謙唵 柳雲龍의 墓誌銘에 9글자가 자세하지도 않고 잘못되었으며, 이 두 사람의 이름에 註를 달아 말하는 것은 사사로이 모함하려는 의도라는 것이다. 이처럼 유씨들은 문인록의 잘못된 점을 지적하고 선조에 대해 무고한 것은 책을 간행하여 변호하겠다고 말했다. 이러한 사실은 이 통문에서 처음에는 주석을 붙여놓은 것을 두고 어른들의 이름을 함부로 부르고 先師를 무고하고 핍박하더니, 끝내는 별도로 책자를 만들어 장차 인쇄하여 배포한다고 유씨들을 비판한 것과 같은 것이다.

『도산급문제현록』이 간행된 지 2년 가까이가 지난 1916년에 도산서원에서 이 통문을 발행했다는 것은 2년 전에 유씨들이 했던 말, 즉 무고한 것에 대해 책을 간행하여 변호하겠다는 말이 단순히 엄포가 아니라 현실로 나타났다는 것이다. 그렇게 되니 다급한 쪽은 이제 문인록을 발간한 도산서원 측이 되었다. 만약 유씨 측의 책이 간행된다면 문인록이 간행된 직후부터 불거졌던 문제점들이 다시 제기되어 이번에야 말로 그냥 덮고 넘어갈 수 없는 곤란한 지경에 이를 것이 분명하였다. 그래서 이 통문의 말미에도 자신들이 하는 말은 같은 집안에서 서로의 앙금을 털어내자는 뜻에서 나온 것이라고 유씨들을 자극하지 않는 범위 내에서 사태를 무마시키려고 하였다. 하지만 도산서원 측의 의도와 상관없이 유씨들은 그 책자의 원고를 완성하였다. 그것이 바로 『陶山及門諸賢錄辨訂』이다. 이 책은 문인록의 체제와 내용을 그대로 옮기되 문제가 되는 부분에 ‘辨’ 혹은 ‘謹按’이란 표지와 함께 註를 달아놓았으며, 篇首에는 「陶山及門諸賢錄辨訂凡例」가 있고 篇末에는 「陶山及門錄改刊後追辨」이 있다. 「변정범례」에는 『변정록』을 간행하게 된 배경과 『급문록』의 전반적인 문제점에 대해 말하고 있고, 「추변」에는 『급문록』의 간행과 관련된 사실, 개간본에서의 구체적인 수정 내용, 그리고 앞으로 더 수정해야 할 내용을 정리해 두었다. 그리고 이 통문이 발행되던 해와 같은 해인 1916년에 『도산급문제현록』 개간본이 발간되었다. 이러한 사실을 종합해 보면 유씨들이 『변정록』의 원고를 완성하고 간행할 의도를 보이자 도산서원에서 『변정록』을 참고해서 수정하여 서둘러 간행하고, 유씨들은 개간본이 출간되는 것을 보고 다시 한번 자신들의 입장을 정리하여 『도산급문제현록변정』이라는 책자를 간행한 것으로 추측이 된다.

[자료적 가치]

이 통문은 그 자체로 보면 『陶山及門諸賢錄』을 간행한 陶山書院이 이를 비판하는 河回柳氏들을 어떤 시각으로 바라보고, 또한 어떻게 대응하는지를 알게 하는 자료이다. 하지만 『도산급문제현록』이 士林의 公論이 아닌 退溪 後孫들의 주도로 간행된 배경에 19세기 중엽 이후에 있었던 각종 是非, 즉 光山金氏와의 諡號是非, 永川李氏와의 學問淵源是非, 庶孼들의 陶山書院 院任職 疏通을 둘러싼 是非 등에서 실추된 도산서원과 眞城李氏들의 位相을 提高하려는 의도가 있던 것으로 보인다. 이러한 점에서 보면 이 통문은 조선후기 이래 安東地域 士族들의 分裂과 그들 사이에 발생한 시비의 一例를 보여주는 자료라고 할 수 있다.

『퇴계학과 유교문화』제28집 「『陶山及門諸賢錄』의 集成과 刊行에 관하여」, 김종석, 경북대학교 퇴계연구소, 2000

『퇴계학맥의 지역적 전개』, 퇴계학연구소, 보고사, 2004

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환