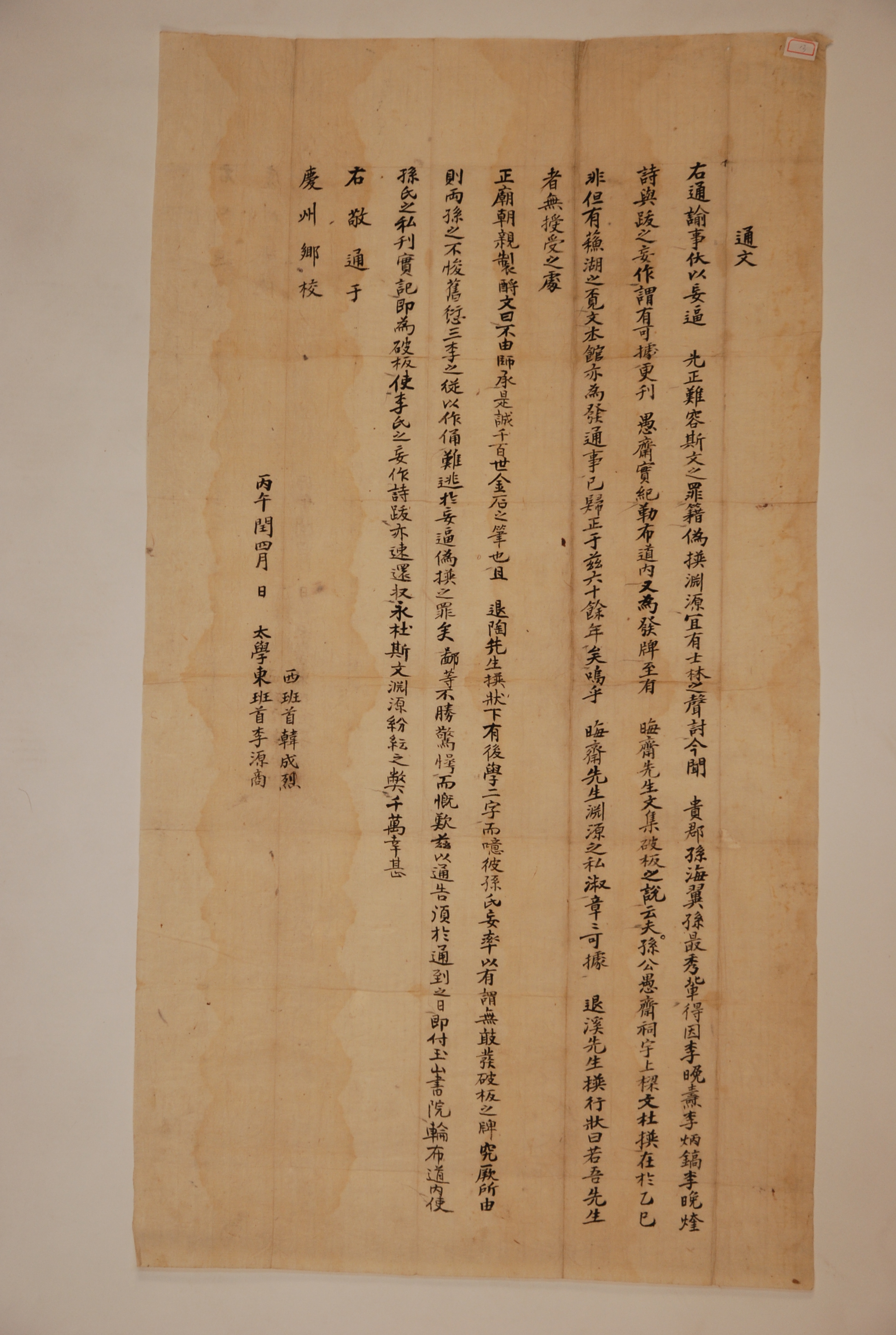

1906년 閏4월, 先代의 賢人인 晦齋를 망령되이 핍박하고 그의 學問 淵源을 거짓으로 지은 慶州孫氏들과 眞城李氏들을 聲討하며 慶州鄕校에 보낸 成均館의 通文

[내용 및 특징]

1906년 閏4월 成均館에서 慶州鄕校로 보낸 通文으로 그 내용은 先代의 賢人인 晦齋를 망령되이 핍박하고 그의 學問 淵源을 거짓으로 지은 慶州孫氏들과 眞城李氏들을 성토하는 것이다. 이 통문에서 말하는 망령되이 핍박하는 행위와 거짓으로 지은 글이 어떤 것인지 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

이 통문은 먼저 경주에서 孫海翼와 孫最秀라는 자들이 李晩燾‧李炳鎬‧李晩煃가 망령되이 지은 詩와 跋文을 보고 근거할 만한 것이 있다고 말하며 『愚齋實記』를 다시 간행하여 道內에 억지로 배포하고, 또 牌旨를 발행하여 회재선생의 文集을 破碎해야 한다는 이야기까지 한다는 소문을 들었다고 한다. 그런데 우재 孫仲暾의 祠宇에 잘못된 근거로 지은 上樑文은 乙巳年에 있었던 것이라고 했다. 이 말은 지금 벌어지고 있는 『우재실기』의 간행과 『晦齋集』의 파쇄라는 이 일의 근원이 잘못 지은 상량문에서 시작되었다는 것을 의미한다. 이 일은 大山 李象靖가 글을 자세히 보지 못했을 뿐만 아니라, 성균관에서 또한 통문을 발행하여 일이 이미 바로잡아진지가 60여 년이나 되었다고 하였다. 그러면서 회재선생의 학문 연원에 대한 것은 퇴계가 쓴 회재의 行狀에 "우리 선생과 같은 분은 주고받은 곳이 없다."라고 한 것이나, 正祖께서 친히 쓴 祭文에 "스승으로부터 배움에 말미암지 않았다."라고 한 것에 근거할 수 있는데, 이것들은 진실로 영원히 변하지 않는 金石과 같은 글이라고 하였다. 그리고 퇴계선생이 쓴 회재의 행장 아래에는 "後學"이라는 두 글자가 있음에도 손씨들이 경솔하게 없다고 말하면서 『회재집』을 파판해야 한다는 패지를 발행했다고 개탄하였다. 그런데 그 연유를 탐구해보면 두 손씨가 옛날의 잘못된 글을 깨닫지 못하고 세 이씨가 잘못 지은 글을 따랐기 때문이라고 하였다. 이러한 일은 선대의 현인을 망령되게 핍박하고 거짓으로 글을 지은 죄를 벗어나기 어렵기에 이 통문을 발행한 자신들은 경악과 개탄을 이길 수 없다고 하였다. 그렇기 때문에 이 통문이 도착하는 날에 곧장 玉山書院에 주어서 도내에 두루 배포하여 손씨들이 사사로이 간행한 實記는 곧장 파판하게 하고, 세 이씨가 망령되게 지은 시와 발문은 신속히 회수하게 하여 斯文에 학문의 연원을 두고 벌이는 시끄럽고 떠들썩한 是非의 弊端을 영원히 막는다면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문은 문제가 된 사건을 작자의 편의대로 서술하고 있다. 그래서 그 내용을 알고 있는 사람에게는 괜찮지만 그렇지 않은 사람들은 이해하기가 힘이 든다. 이 통문에서 이야기하고 있는 사건을 일어난 순서대로 기술하면 이렇게 정리할 수 있다. 이 사건은 본 통문에서 말하는 것처럼 60여년 전이 아닌 100여년 전인 1773년(영조 49)부터 시작되었다. 당시 손중돈을 배향하는 東江書院의 廟宇를 重建할 때 大山 李象靖가 작성한 廟宇重建上樑文 속에 회재가 우재의 도맥을 的授했다는 말이 들어 있었다. 그러자 회재의 후손인 驪州李氏들은 강력히 항의했고, 그로 인해 이 상량문은 당일로 勘定되어 本家로 돌려보내지면서 문제는 일단락되는 듯 보였다. 하지만 손씨들이 1845년(헌종 11) 『愚齋實記』를 증보하여 간행하면서 문제의 상량문을 다시 실으면서 문제가 불거졌다. 이 통문에서 60여년 전이라고 하는 것은 이때의 일을 두고 말하는 것이다. 그러자 이번에도 이씨들은 강력히 반발하며 나섰다. 이씨들은 이 문제를 해결하기 위해 鄕內뿐만 아니라 道內 전역에 통문을 돌려 손씨들을 압박했다. 그 과정에서 三溪‧東洛‧洛峰‧南江書院 등에서 이씨들을 지지하는 통문을 보내왔으며, 虎溪書院에서는 양자를 중재하는 통문을 보내왔다. 이때의 사태가 어떻게 결말이 났는지 정확히 알 수는 없지만, 성균관에서도 통문을 보내 이씨의 편을 들어준 것을 보면 당시의 사태도 이씨들의 승리로 끝난 것으로 추측된다. 이후 다시 이 문제가 불거진 것은 이 통문이 발행되기 2년 전인 1904년에 이씨의 宗家인 無忝堂에 所藏되어 있던 『驪江世稿』에서 회재가 우재에 대해 쓴 狀文과 輓詞가 발견되어 이를 계기로 손씨들이 『景節公實記』를 중간하면서부터였다. 이때 손씨들은 새롭게 발견된 그 장문과 만사를 실기에 싣는 것은 물론 여기에 추가로 회재의 諱를 쓰고, 또 예전에 문제가 되었던 그 상량문의 ‘淵源道脈’이라는 구절에 附註하고, 이를 근거로 손해익, 손최수 등이 회재의 학문이 우재에게서 연원하고 있다는 내용의 시와 발문을 진성이씨인 이만도, 이만규, 이병호로부터 얻어 싣고 1904년 4월에 배포하였다. 손씨들이 이 실기에 진성이씨 3인의 시와 발문을 받아 실은 것은 이 문제에 대한 자신들의 정당성을 확보하기 위한 것이었다. 하지만 사태는 손씨들이 의도하는 대로 흘러가지 않았다. 이씨들은 즉각 인근 鄕內 14개 門中에 回文하여 옥산서원에서 손씨들을 성토하는 모임을 가졌다. 그리고 이씨들은 이 문제가 학문적 연원과 관련된 사안이기 때문에 단순히 문중 차원의 문제가 아닌 사림 사회의 道脈과 관계된다는 점을 통문을 통해 향내와 도내 사림에 알렸다. 그 결과 이 두 문중 사이의 시비는 초기부터 곧바로 경상도 전역으로 확산되어 양측 간에 통문을 통한 치열한 공방전이 전개되었다. 하지만 문제의 상량문을 쓴 이상정을 배향하는 高山書堂에서도 ‘연원도맥’이라는 구절이 잘못된 것으로 손씨들의 처사를 비판하는 통문을 보내오는 등 대부분의 여론은 이씨들에게로 기울어졌다. 본 통문에서도 퇴계가 지은 회재의 행장과 정조가 손수 쓴 회재의 제문을 근거로 회재의 학문이 손씨들의 주장처럼 우재로부터 연원한 것이 아니라고 분명히 하고 있다. 이런 것을 보면 여론의 향배는 이씨 측으로 완전히 기울어졌다는 것을 알 수 있다.

이렇게 시비가 마무리되어갈 쯤에 본 통문에서 말하는 세 이씨, 즉 이만도, 이만규, 이병호로부터 회재의 행장에 퇴계가 ‘후학’이라고 한 것은 이씨들이 멋대로 집어넣은 것이라는 설이 나왔다. 이러한 설이 어떻게 해서 나왔는지는 알 수 없으나, 여론에서 수세에 몰린 손씨들은 이를 근거로 이씨들을 압박하려 하였다. 이 통문을 보면 손씨들이 이러한 설을 패지에 담아 각 院祠와 門中에 돌리면서 『회재집』을 파판해야 한다는 주장을 했다는 것을 알 수 있다. 하지만 손씨들의 이러한 행동은 이 통문에서 말한 것처럼 옛날의 잘못된 글을 깨닫지 못하고 세 이씨가 잘못 지은 글을 따른 꼴이 되어버렸다. 왜냐하면 퇴계가 쓴 회재의 행장에는 ‘후학’이라고 쓴 것이 『회재집』과 『퇴계집』에 엄연히 존재하고 있었기 때문이었다. 그러자 이씨 측에서는 ⅰ) 이상정의 상량문은 잠시 썼다가 바로 지운 것인데, 손씨들이 이것을 고쳐서 실기의 중간에 넣은 것, ⅱ) 손씨들이 주장하는 家狀이 회재의 手本이라는 증거가 없는데도 諱를 쓴 것, ⅲ) 퇴계가 쓴 회재의 행장에 ‘후학’ 두 자가 없었다며 선현을 모욕한 것, ⅳ) 정조가 쓴 회재의 제문에도 회재의 師承이 없고 바로 濂洛에 소급한다고 했고, 퇴계가 쓴 狀文에도 회재가 학문의 가르침을 받은 곳이 없다고 한 것 등을 들어서 손씨들에게 역공을 펼쳤다. 그러면서 이씨들은 成均館와 湖西儒生‧湖南儒會所 등 전국적으로 통문을 보내 손씨들을 강력하게 성토하였다. 이 통문은 바로 이씨들이 성균관에 보낸 통문에 대한 답장이다. 앞에서 말한 것처럼 이 통문은 이미 퇴계가 쓴 회재의 행장과 정조가 쓴 제문에 師承이 없다는 명백한 글이 있는데도 불구하고 이를 두찬했다고 하는 것은 용납할 수 없다고 하면서, 이 통문을 도내에 돌려 손씨들이 사사롭게 간행한 실기를 파판하고 세 이씨가 쓴 시와 발문을 회수해야 한다고 하였다. 성균관의 지지를 등에 업은 이씨들은 이 통문을 즉시 도내 전역에 돌려서 성균관의 통문이 말하고 있는 내용을 그대로 실행해야 한다고 주장했다. 사태가 이렇게 전개되자 당초 손씨들을 지지하던 일부 유림들조차 이씨들의 편으로 전향해왔다. 이러한 결과를 보면 이 통문의 말미에 사문에 학문의 연원을 두고 벌이는 시끄럽고 떠들썩한 시비의 폐단을 영원히 막아야 한다는 말처럼 성균관의 이 통문은 이 시비를 종식시키는 결과를 가져왔다고 할 수 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 18세기 이후 중앙정계에서 물러난 嶺南 南人들이 鄕村에 집중하면서 그 주도권을 두고 士族 상호간에 벌어진 鄕戰의 한 사례를 보여주고 있다. 이러한 시비는 19세기 중반 이후 班村을 형성하고 있는 곳이라면 정도의 차이가 있을 뿐 대부분 안고 있었다. 영남 내의 시비들 중 가장 치열하게 전개된 것이 학문적 淵源과 位次의 문제로 安東의 ‘屛虎是非’, 星州의 ‘寒旅是非’ 그리고 바로 慶州의 ‘孫李是非’이다. 이들 시비는 단순히 해당 門中 간의 문제가 아니라 他地域의 문중들에까지 확대됨으로써 갈등은 더욱 심화되고 크게 번져갔다. 이 통문은 바로 사림의 중심이라고 할 수 있는 성균관에서조차 이씨들의 편으로 기울지면서 이 시비에서 여론의 향배가 어디로 기울어졌는가를 분명하게 보여주는 자료이다.

『民族文化論叢』제42집 「경주지역 孫李是非의 전말」, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

『嶺南學派의 形成과 展開』, 이수건, 일조각, 1995

『良佐洞硏究』, 영남대학교 인문과학연구소, 영남대학교 출판부, 1990

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환