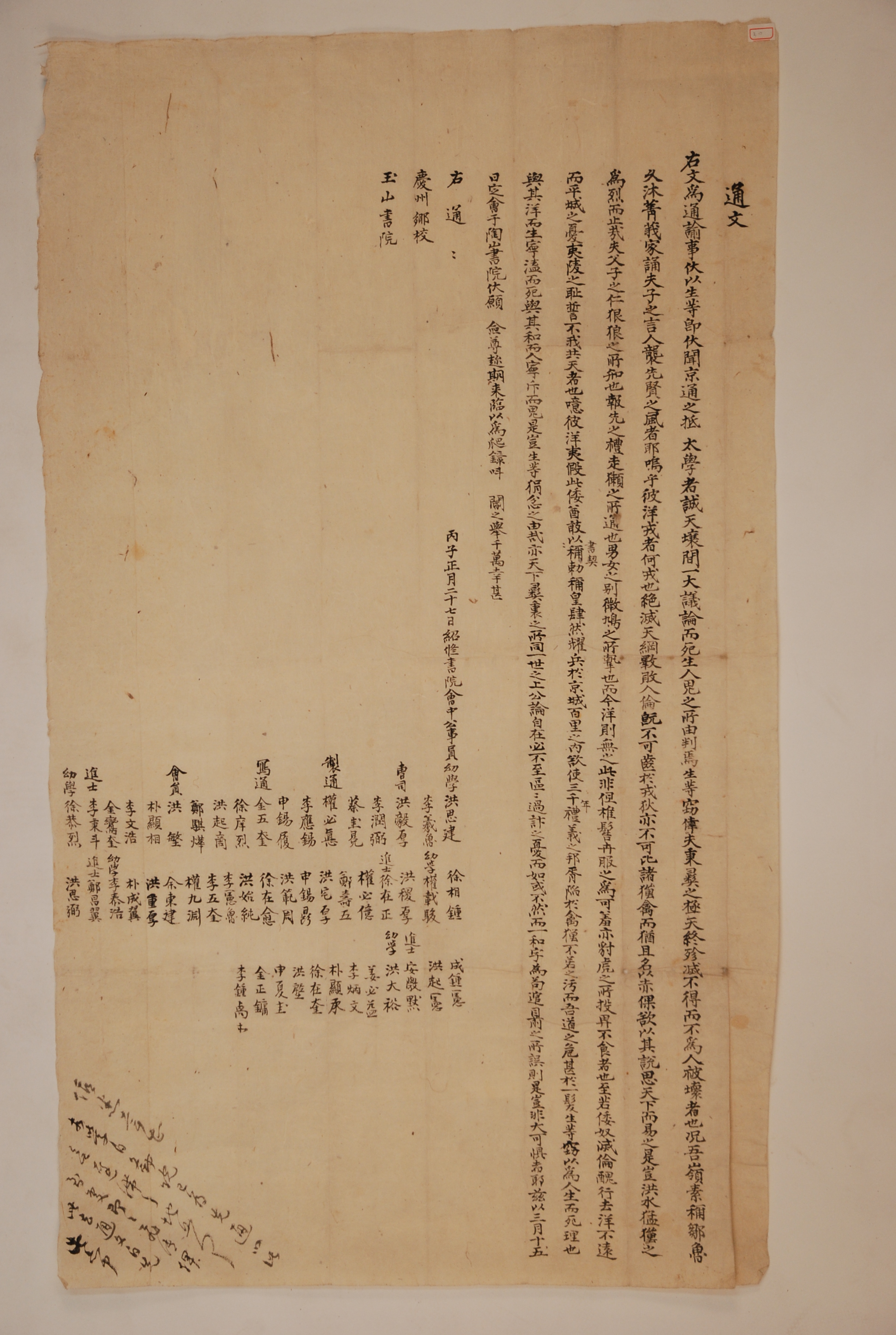

1876년 1월 27일, 倭酋를 앞장세운 西洋 오랑캐의 朝鮮 侵攻에 대한 對策을 논의하기 위한 會合의 개최를 慶州鄕校와 玉山書院에 알려온 紹修書院 會中의 通文

[내용 및 특징]

1876년(고종 13) 1월 27일, 紹修書院 會中에서 慶州鄕校와 玉山書院로 보내온 通文으로 그 내용은 倭酋를 앞장세운 西洋 오랑캐가 朝鮮을 침공한 것에 대한 대책을 논의하기 위하여 3월 27일에 陶山書院에서 회합을 가진다는 것이다. 이러한 회합을 가지게 된 까닭을 이 통문은 다음과 같이 말하고 있다.

이 통문은 얼마 전에 태학에서 보내온 소문을 들었다는 말로 시작하고 있다. 그 소문이 전하는 내용은 하늘과 땅 사이에 중대하게 의론해야 할 것이고, 죽음과 삶 그리고 사람과 귀신을 판가름할 사안이라고 이 통문은 판단하였다. 그렇게 판단한 데는 그것이 바로 사람이 타고난 천성의 지극함이 殄滅될 위기에 도달했기 때문이다. 그와 같은 위기는 서양의 오랑캐들이 침범으로부터 시작된 것이었다. 그들은 하늘의 紀綱을 절멸하고 인간의 倫理를 무너뜨린다. 그런 오랑캐는 금수에도 비교할 수 없을 정도이다. 그들은 또한 꾸미지 않은 벌거벗은 몸뚱이를 명예로 삼고, 그러한 이론으로 천하를 생각하고 바꾸려하니 어찌 홍수나 맹수의 사나움에 그치겠는가. 아비와 자식 사이의 사랑은 이리들도 아는 것이고, 선조에게 보답하는 禮는 수달에도 두루 통하는 것이고, 남녀의 구별은 비둘기도 굳게 지키는 것이나 지금 서양의 오랑캐에게는 이것이 없다. 그 뿐만 아니라 미개인도 풀 옷을 입는 것을 부끄러워하고 승냥이와 호랑이도 던져주는 먹이를 먹지 않는데 그들은 그렇지가 않다. 그리고 倭奴들이 인륜을 무너뜨리고 더럽고 추잡한 행실을 하는 것이 서양의 오랑캐와 그렇게 차이가 나지 않는다. 漢나라 高祖가 平城에서 흉노에게 포위되는 수모와 楚나라 懷王이 夷陵의 땅이 불태워지는 치욕을 생각하며 복수를 생각했듯 우리도 그들과 하늘을 같이할 수 없다고 맹세해야 한다. 저 서양의 오랑캐들이 왜추를 빌어서 감히 書契에 勅書를 사칭하고 皇帝를 사칭하였다. 방자하게도 京城의 100리 안에서 군대로 시위하며 3,000년 예의의 나라를 금수의 지경에 빠트리려 하고 있다. 우리가 지켜야 할 도리가 아주 위태로운 순간에 놓여 있다. 그렇지만 사람이 이 세상에 태어나면 죽는 것은 자연스러운 이치이니 서양의 오랑캐와 더불어 사느니 차라리 홀연히 죽을 것이며, 그들과 和議를 하여 사람이 되느니 그들을 물리치다 귀신이 되겠다. 이것은 우리가 마음이 좁아서 화를 잘 내기 때문이 아니다. 천하의 사람들이 타고난 마음이 동일하고 세상의 公論이 저절로 그러한 것이니 계책을 잘못 세울 것이라는 근심에 이르지 않을 것이다. 만약 그렇지 않고 화의를 생각한다면, 눈앞의 것에서 달아나려는 잘못을 저지르는 것이니 크게 삼가지 않을 수 없다. 이에 3월 25일 도산서원에서 모임을 갖기로 정하였으니 여러분들이 정해진 기일에 오셔서 각자의 소임을 맡아 대궐문에 나아가 호소하는 일을 의논하였으면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문의 서두에서 말하는 소문은 1875년(고종 12) 9월 일본군함 雲揚號가 강화도를 불법으로 침입한 것이다. 그 이전인 1868년(고종 5)에 일본은 明治維新을 단행하면서 대륙침략의 일환으로 征韓論을 수립하였다. 이에 일본은 對馬島主인 宗義達을 外國事務局輔로 임명한 뒤 명치정부의 수립을 알림과 동시에 일본의 書契를 제출하였다. 그런데 이 서계에 ‘我邦皇朝聯綿’, ‘皇上之盛意’, ‘奉勅’, ‘朝廷’ 등과 같이 당시 중국에서만 허용되는 것으로 여겨지던 문구를 사용함으로써 조선을 자극하여 교섭이 무산되었다. 그러자 일본은 淸國과의 조약을 체결하는 것으로 외교의 방향을 선회하여 1873년(고종 10)에 淸日修好條規를 체결하고 이 과정에서 청국이 조선의 내정과 외교에 간섭하지 않는다는 약속을 구두로 받아내었다. 이것은 일본이 청국과 대등한 지위의 조약체결을 시도하면서 이를 통해 조선보다 국제적으로 높은 지위를 얻고, 조선과의 교섭에 유리한 조건을 만들려했던 당초의 의도를 달성한 것이었다. 그러나 계속되는 조선과의 교섭에서 여전히 서계의 격식이 문제가 되었다. 그러면서 일본 내에서는 조선과의 정치적 교섭보다는 무력적 위협과 침투로 자신들의 목적을 달성하자는 목소리가 높아졌다. 그 실행이 바로 운양호가 강화도를 침범한 사건이다.

그런데 이 통문에서는 이 사건을 실상과 다르게 일본을 앞세운 서양의 침략이라고 보고 있다. 그럴 수밖에 없었던 것은 당시 강화도에 나타난 선박을 조정에 보고할 때 異樣船, 즉 서양의 선박이라고 한 것에서도 알 수 있듯이 운양호는 일본이 영국에서 구입한 배였기 때문이다. 그리고 명치유신을 단행한 일본의 정부가 대마도주를 내세워 조선과 교섭하고 그 서계에 ‘皇’, ‘勅’ 등의 자구를 사용하였기 때문에 칙서를 사칭하고 황제를 사칭한다고 흥분한 것이다. 하지만 이 시기에 조선이 일본과 서양 이 둘을 바라보는 시각은 크게 다르지 않았다. 이는 崔益鉉가 "지금 일본인들은 서양 옷을 입고, 서양 총을 사용하며, 서양 배를 탔으니 왜가 곧 서양이다."라고 말한 것에서도 분명히 알 수 있다. 그래서 이 통문은 왜노들이 인륜을 무너뜨리고 더럽고 추잡한 행실을 하는 것이 서양의 오랑캐와 그렇게 차이가 나지 않는다고 한 것이다. 그리고 이것은 斥倭와 斥洋의 가장 큰 이유가 되었다. 하지만 당시 조정은 쇄국을 부르짖던 대원군이 물러나고 고종의 친정이 시작된 직후이었기에 일본과의 분쟁보다는 타협을 통한 교섭을 도모하고자 모색하였지만, 대다수의 관리들은 쇄국을 견지하며 일본과의 새로운 관계 개선을 원하지 않았다. 이 통문에서 서양과 일본을 하늘을 같이하고 살 수 없는 존재로 인식한 것은 서양과 대립되는 우리의 사상에도 그 이유가 있기는 하지만, 당시 관리들의 이러한 분위기가 지방으로 전해져 유림의 여론으로 형성된 측면이 없지 않은 것으로 판단된다.

[자료적 가치]

이 통문은 크게 두 가지 측면에서 자료로서의 가치를 가지는 것으로 판단된다. 하나는 개항기에 있어 서양과 일본에 대한 유림의 시각이 어떠했는가 하는 것이며, 다른 하나는 당시에 국가의 큰 변란이 있을 때 그 여론을 수렴하는 방식이 어떠했는가 하는 것이다.

『鄕土서울』 제61호 「雲揚號事件과 朝鮮의 近代化試圖」, 李炫熙, 서울특별시 시사편찬위원회, 2001

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환