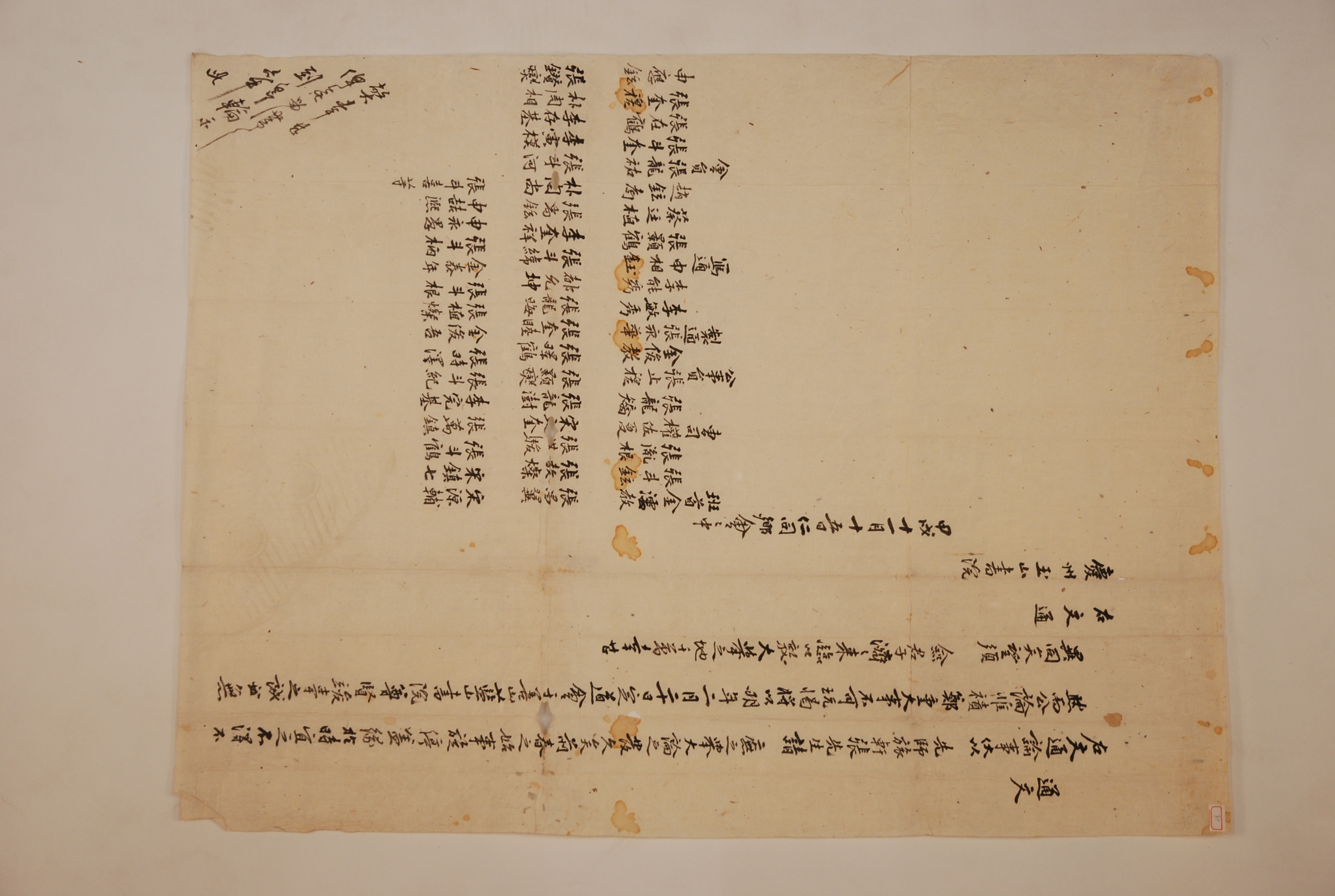

1874년 10월 15일, 旅軒 張顯光의 陞廡를 請願하기 위한 道會를 善山 藍山書院에서 개최함을 玉山書院에 알리는 仁同鄕會의 通文

[내용 및 특징]

1874년 10월 15일 仁同鄕會에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 旅軒 張顯光의 陞廡를 청원하기 위한 道會를 善山 藍山書院에서 개최한다는 것이다. 이 통문의 보다 자세한 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이 통문에 따르면 장현광의 승무를 청원하자는 의론이 나온 것은 이미 오래되었다고 한다. 그리고 지난봄에 일을 시작하였으나 일이 잘못 돌아가서 멈추게 되었다고 한다. 그 이유는 그 당시의 사정이 어쩔 수 없었기 때문이라고 하였다. 그러나 사림의 공론은 승무의 청원이 정중한 大事이니 오직 함께해야 한다고 하였다. 그래서 그럭저럭 세월만 보낼 수 없어서 내년, 즉 1875년(고종 12) 2월 20일 선산에 있는 남산서원에서 도회를 개최하기로 결정했다고 알렸다. 그리고 先賢을 받드는 사업에 끝을 맺으려는 정성은 누구나 같을 것이기에 여러분들이 많이 오셔서 큰일을 도와주면 참으로 고맙겠다는 말과 함께 통문의 끝을 맺었다.

이 통문은 서두에서 장현광의 승무를 청원하자고 의론은 이미 오래전에 있었다고 하였다. 사실 19세기에 들어오면서부터 있었다. 그 당시 영남에서는 장현광의 선배에 해당하는 鶴峯 金誠一과 西厓 柳成龍의 승무를 먼저 청원하려 했었다. 그러나 두 사람으로는 勢를 결집시키기에 미흡하다고 느끼고 寒岡 鄭逑와 장현광을 합쳐 네 사람의 陞廡疏를 올리기로 영남의 士林에서는 결정하였다. 이것이 장현광의 승무를 청원하는 시작이었다. 그런데 뜻하지도 않는 데서 문제가 발생하고 말았다. 그것은 승무소에 김성일과 유성룡 두 사람 가운데 누구의 이름을 먼저 올릴 것인가를 두고 是非가 벌어진 것이었다. 이미 屛虎是非에서 두 사람의 후손들은 이와 비슷한 문제로 치열하게 대립한 前歷이 있기 때문에 서로 자신의 先祖가 먼저 이름을 올려야 된다고 주장했다. 이렇게 서로의 주장이 팽팽하게 맞서자 승무소는 더 이상 진척되지 않아 결국 무산되고 말았다. 이렇게 되자 정구와 장현광의 후손들은 이 두 사람의 승무소를 올리기로 의견을 모았다. 하지만 이번에도 이전과 똑같은 이유로 승무소는 난항을 겪게 되었다. 다시 말해서 정구와 장현광의 후손들은 서로 자신의 선조가 이름을 먼저 올려야 한다고 주장했다는 것이다. 사실 장현광은 정구보다 나이에 있어 어릴 뿐만 아니라 조카사위이기 때문에 누가 먼저 이름을 올리는가는 문제가 되지 않을 것처럼 보였다. 그러나 19세기 당시에는 영남의 士族들이 鄕權에만 몰두하고 있었기 때문에 자신의 선조가 누구보다 뒤처지는 일을 쉽게 용납할 수 없었다. 이렇게 되다보니 정구와 장현광 두 사람을 함께한 승무소를 올릴 수가 없게 되었다. 그래서 승무소는 각자의 집안을 중심으로 올릴 수밖에 없는 결과에 이르게 되었다. 하지만 승무는 일개 서원에 배향되는 것이 아니라 나라의 文廟에 배향되는 것이기에 한 道의 사림이 모두 힘을 합쳐도 되기 어려운 일인데 집안의 힘으로는 도저히 성사될 수 없는 일이었다. 이후 이러한 사실을 자각한 그 후손들은 때로 두 사람을 합쳐서, 또는 단독으로 승무소를 올렸다. 하지만 그에 대한 임금의 批答은 언제나 不可하다는 것이었다.

이 통문은 바로 여러 번의 좌절 끝에 다시 한번 장현광의 승무소를 올리기 위한 협력자와 지지자를 모으기 위한 시도였다. 이 시도가 결실을 맺은 것은 그로부터 10년 가까이 지난 뒤 1883년(고종 20) 10월 4일 경상도 유생인 李錫基 등의 승무소였다. 그에 대한 비답은 다음과 같았다.

"상소문의 내용은 어진 사람을 존중하고 도리를 중시하는 데서 나왔다. 그러나 조정에서 갑자기 시행하지 못하는 것도 이 문제에 대한 원칙을 중시하기 때문이다. 너희들은 물러가서 공부나 할 것이다."

그런데 이러한 승무 불가의 비답에도 불구하고 채 한 달이 지나지 않은 10월 27일 이번에는 경기도 유생인 趙濟勉이 정구와 합쳐서 다시 승무소를 올렸다. 그에 대한 비답은 다음과 같았다.

"이전 상소문이 또다시 올라왔으니 숱한 선비들의 성의를 볼 수 있다. 그러나 조정에서는 이 일을 중시하고 있으며 시행을 허락하지 않는 것도 유학을 숭상하고 원칙을 지키는 의리에서 이다. 너희들은 물러가서 공부나 할 것이다."

연이은 승무 불가의 비답이 있었지만 후손들은 이에 굴하지 않고 달이 바뀌자 다시 정구와 장현광의 승무소를 올렸다. 그 날짜는 11월 2일이었으며, 疏를 올린 사람은 경상도 유생 李能敦 등이었다. 그리고 그에 대한 비답은 다음과 같았다.

"전번 비답에서 이미 이야기되었다. 이것은 그렇게까지 시끄럽게 굴 문제가 아니다. 너희들은 물러가서 공부나 할 것이다."

승무소의 비답을 보면 처음에는 상대의 체면을 생각해서 완곡한 말로 거부의 뜻을 전하고 있다. 하지만 마지막 비답에는 거듭된 상소에 화가 나서 노골적으로 불가함을 드러냈다. 조정에서 이렇게까지 하는 것은 당시 사람들은 마치 유행처럼 너도나도 가릴 것이 없이 승무소를 올렸기 때문이었다. 당시의 이러한 풍조에 대해 黃玹은 『梅泉野錄』에서 다음과 같이 비판하였다.

"名賢의 陞廡에 대한 일을 무슨 기회로 생각한 나머지 팔도의 선비들과 서로 호응하여 외람되게 떼를 지어, 간혹 남의 집에서 돈을 거두기도 하고 혹은 강제로 鄕賻를 분배하기도 하였다. 그들은 그 인원을 계산한 후 돈 꾸러미를 나누어 자기들이 먼저 착복하고, 그 남은 돈으로 疏廳을 마련하였다. 그리고 머리에 수건을 두르고 도포를 입은 채로 매일 대궐문 앞에 부복하여 상소를 한다고 하였다. 그들이 하는 일을 대충 살펴보면 금년에도 승무를 한다고 하고 명년에도 승무를 한다고 하였다. 그런데 처음부터 그것을 가지고 핑계를 대는 사람이 있었는데, 그 후 儒賢으로 칭하는 사람들은 누구나 임금을 찾아와서 그 일을 말하지 않는 사람이 없었던 것이다."

이 통문은 장현광의 승무소가 공론에 의한 것이라고 말하고 있다. 지금 우리는 그것이 사실인지 아닌지 확인할 수는 없다. 하지만 황현의 이 비판을 보면 대부분의 승무소들이 선현의 宣揚을 통해 이익을 얻으려는 후손들의 사적인 욕망에서 비롯된 것임을 알 수 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 1883년에 있었던 張顯光의 陞廡疏가 어떤 과정을 거쳐서 이루지게 되었는가를 알게 자료이다. 또한 이것은 당시에 유행처럼 번졌던 승무소의 한 예를 보여주는 자료이기도 하다.

『고종순종실록』,

『梅泉野錄』, 黃玹,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환