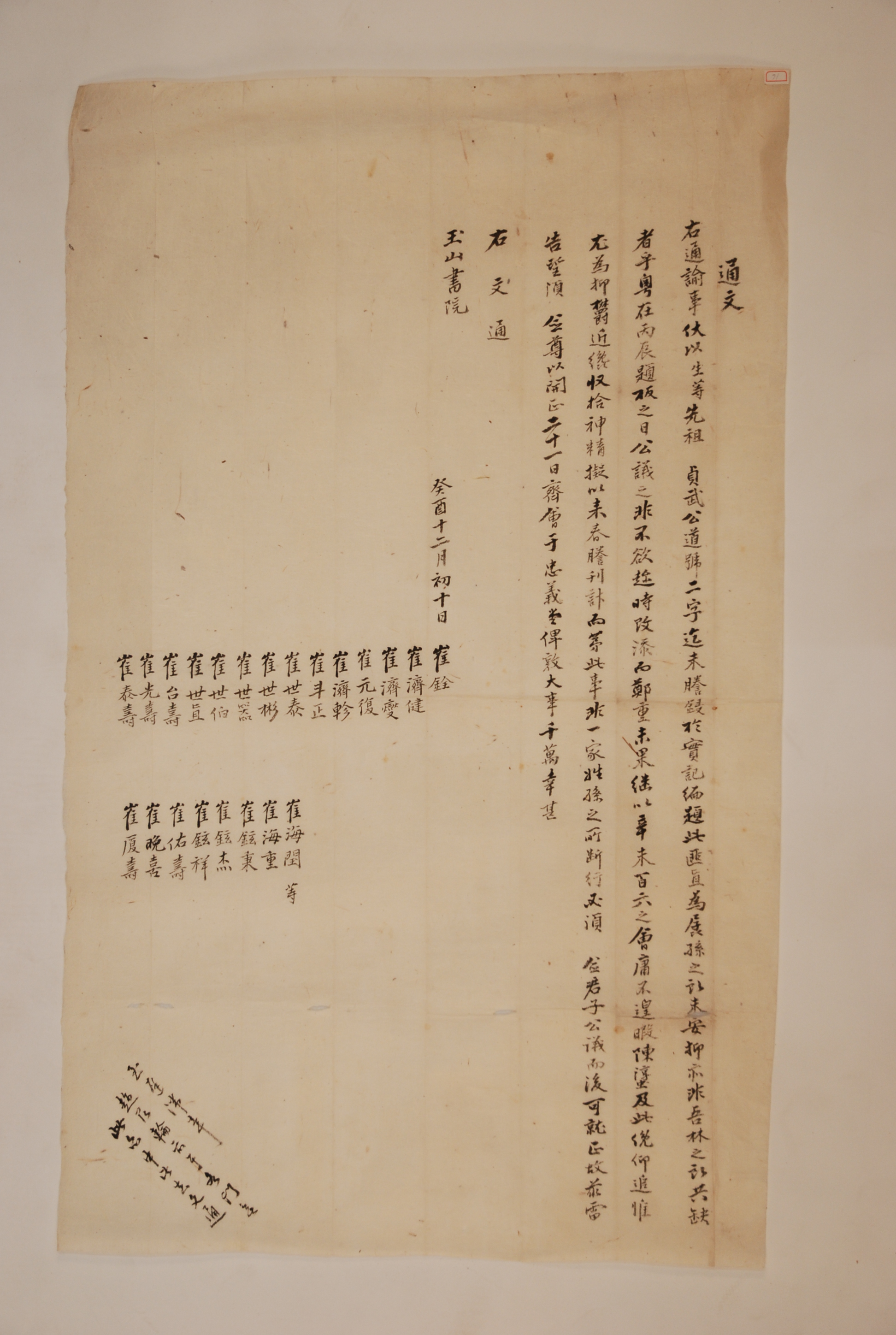

1873년 최전(崔銓) 통문(通文)

1873년(고종 10) 12월 10일 최전이 옥산서원에 보낸 통문으로 그 내용은 그의 선조인 정무공 최진립의 실기에 도호인 잠와를 등록하는데 대한 의견을 듣기 위해 회합을 개최한다는 것이다. 이 통문은 먼저 지금까지 최진립의 실기에 도호 두 글자를 등록하지 못했다는 사실은 미약한 후손들에게는 마음이 편하지 않은 일일 뿐만 아니라, 우리 사림에 있어서도 공통된 결함이라며 이 일을 추진하게 된 배경을 설명했다. 병진년에 실기를 판각할 때 사림의 공의가 도호를 고쳐서 첨가하자는 것이 아닌 것이 아니었으나, 이 일은 정중한 것이어서 과감하게 따르지 못했다고 한다. 그러다 신미년에 액운을 당하여 이러한 뜻을 펼칠 겨를이 없었다가 최근에야 겨우 정신을 수습하여 내년 봄에 도호를 등록하여 출간할 계획이라고 밝혔다. 하지만 이 일은 한 집안에서 후손들이 결단해서 하는 일이 아니라, 반드시 여러 사람의 공의에 따른 후에야 바른 곳으로 나아갈 수 있는 일이기에 이렇게 고하게 되었다고 한다. 그래서 이 일을 위해 내년 1월 21일 충의당에서 모임을 가지기로 했으니 큰일이 이루어질 수 있도록 해주면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

최진립은 임진왜란과 병자호란에서의 공로로 충무공 이순신이나 김시민과 함께 국가로부터 거의 유일하게 숭렬사라는 현판이 내려져 사우를 건립하도록 하였다. 하지만 조선이 문신의 나라로 무신은 문신 아래에 존재하는 계급이라는 의식이 팽배해 있었기 때문에 실기를 처음 발간하던 병진년, 즉 1796년(정조 20)에는 그 명칭을 정무공이라는 시호를 등록하여 『정무공실기』라고 했던 것이다. 그로부터 70년 이상이 지난 1873년에 이 통문을 돌려 최진립의 후손들은 그의 실기를 문신들과 동등하게 그 도호를 사용하여 『잠와실기』로 고쳐 간행하고자한 것이다. 이 일을 추진하고자 한 것도 그 동안 최진립이 유학사의 측면에서 당대에 널리 알려진 도호를 가질 위치에 있는 인물이 아니었기에 1856년(철종 7) 이전까지는 ‘정무공 최선생’으로 불리다가 1856년 관찬서에 최진립이 ‘잠와’라는 호를 사용한 것을 발견하였기 때문이다. 이것을 보면 한편에서는 조선시대에 있어 문신과 무신의 구별이 얼마나 엄격했는가를 느끼기도 하지만, 다른 한편으로는 선조를 선양하려는 후손들의 노력이 얼마나 끈질기고도 집요했는가를 알 수 있다. 이러한 후손들의 노력은 헛되지 않아 이 통문이 발행된 2년 뒤인 1875년(고종 12)에 마침내 『잠와실기』가 간행되었다.

『古文書集成』五十 -慶州 伊助 慶州崔氏‧龍山書院篇(Ⅰ)-, 韓國精神文化硏究院, 韓國精神文化硏究院, 2000

『龍山書院』, 한국학중앙연구원, 집문당, 2005

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환