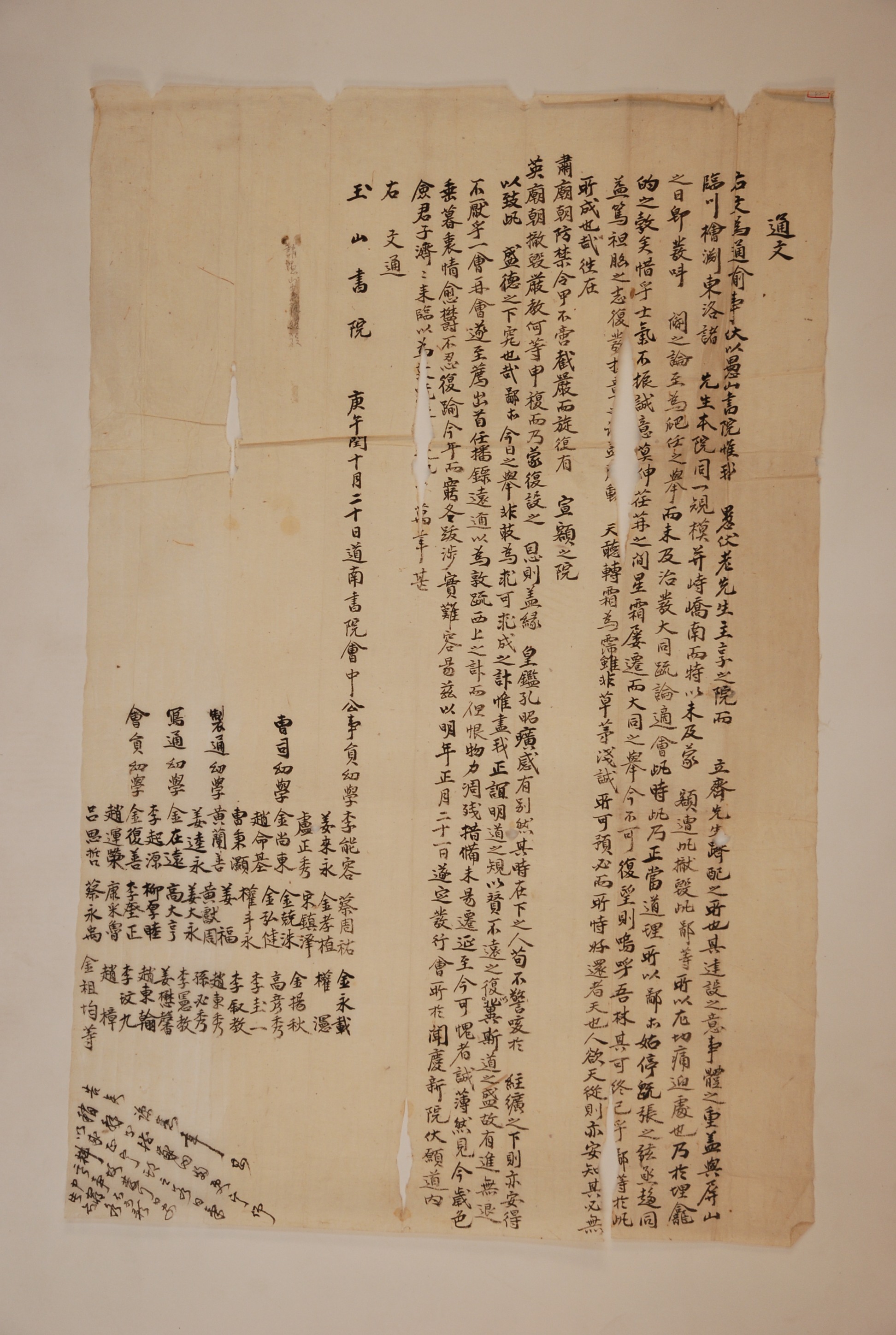

1870년 閏10월 20일, 興宣大院君의 書院撤廢令으로 毁撤된 愚山書院을 復原해달라는 上疏를 올리기 위한 會合을 玉山書院에 알리는 道南書院 會中의 通文

[내용 및 특징]

1918년 9월 10일, 陽山書堂에서 玉山書院로 보내온 通文으로 그 내용은 圃隱 鄭夢周를 새로이 主壁으로 세우고 敬齋 洪魯를 비롯한 洪氏의 세 賢人을 配享하는데 동의하는지에 대해 문의해온 것이다. 양산서당에서 옥산서원에 이러한 문제로 문의하게 된 내력을 이 통문은 다음과 같이 밝히고 있다.

이 통문에 따르면 陽山은 홍로가 은거하여 머물던 곳이며, 그의 후손인 虛白堂 洪貴達와 寓菴 洪彦忠가 대를 이어 살아온 마을이다. 그래서 거기에 서원을 세우고 모두 함께 祭享을 해온지 오래되었다. 그런데 최근 4~50년 사이에 그곳에는 들풀만 무성하게 자란 것을 보면 유림과 관계된 자라면 통한의 마음이 없을 수 없다. 또한 홍로는 文忠公 포은 정몽주 문하의 빼어난 제자로 학문의 연원이 확실하고, 절개와 의리가 서로 들어맞는 것이 하늘의 해와 별처럼 분명하다. 이러한 사실은 文敬公 許珙가 젊은 날에 쓴 글과 文肅公 蔡濟恭가 새긴 금석문에 남김없이 기술되어 있다. 그리고 최근에는 홍로가 벼슬을 그만둘 때 쓴 書帖 중에서 스승과 제자가 의리를 지켰다는 글을 얻었다. 이를 쓴 종이와 그 墨痕이 아직도 남아 있으니, 이것은 하늘과 신령이 도우신 것으로 자손의 영광일 뿐만 아니라 斯文의 경사이기도 하다. 그래서 정몽주의 후손들이 양산에다 포은을 주벽으로 하고 홍씨의 세 현인, 즉 홍로와 홍귀달, 그리고 홍언충을 배향하는 석채례를 거행하자는 의견을 편지를 통해 보내왔다. 그리고 龍仁의 深谷, 開城의 崧陽, 晉州의 玉山, 永川의 臨皐, 善山의 金烏와 洛峯도 동시에 따르겠다는 의견을 보내왔다. 이에 대해 양산서당의 사람들은 異議가 없었으나, 이 일이 유림의 의론과 관계되는 일이기에 이렇게 알리게 되었다. 그러니 옥산서원에서 빠르게 한 말씀을 회답하여 선현을 추모하는 정성을 실현할 수 있게 해준다면 참으로 고맙겠다는 말로 이 통문은 끝을 맺었다.

이 통문에서 말하는 양산은 경상북도 군위군 부계면 남산리에 있는 것으로 양산서원이 자리하고 있는 곳이다. 홍로가 이곳을 거처로 삼은 것은 고려가 점점 혼란해지자 병을 핑개로 사임하면서부터였다. 그는 일찍이 성리학과 고금의 가례, 그리고 『伊洛淵源錄』등을 깊이 연구하였다. 그리고 22세에 생원시에 합격하고 25세에인 1390년(공양왕 2)에 대과에 급제하여 정몽주의 추천으로 翰林學士가 되었다가 門下舍人으로 승진하였다. 이 통문에서 홍로를 정몽주 문하의 빼어난 제자라고 하는 것은 이러한 사실에 바탕을 둔 것이다. 그 후 李穡와 曺敏修를 처벌해야 한다는 상소가 올라오자 홍로는 이들을 적극 변호하였다. 하지만 그의 주장은 받아들여지지 않고 나라는 점점 더 어려움 혼란 속으로 빠져들자 고향인 군위로 돌아와서는 "신은 나라와 함께 망하겠습니다. 죽은 자가 무슨 말을 하겠습니까."라는 말을 남기고 세상을 떠났다. 홍로가 보여준 이러한 일련의 행위들은 후세 사람들로부터 出處가 바르고 志節이 굳다는 평가를 얻었다. 이 통문에서 홍로를 학문의 연원이 확실하고 절개와 의가 서로 들어맞는다고 한 것은 이러한 사실을 두고 말하는 것이다. 홍로 이후 군위의 缶林洪氏 가운데 조선시대에 들어와 이름을 떨친 사람이 홍귀달이다. 그는 1460년 과거에 급제하여 이시애의 난을 평정하는데 공을 세우며 여러 관직을 두루 거쳤다. 그는 연산군의 생모 尹妃를 왕비에서 일반인으로 폐하고 쫓아내는 모의에 반대하다가 투옥되기도 하고, 戊午士禍 직전에 열 가지 폐단을 지적한 글을 올려 연산군에게 간하다가 사화가 일어나자 좌천되기도 했다. 이처럼 그는 성격이 강직해 부정한 권력에 굴하지 않았을 뿐만 아니라, 문장이 뛰어나고 글씨 또한 능한 재주도 겸비하였다. 그리고 이 통문에서 말하는 또 다른 홍씨인 홍언충은 홍귀달의 아들로 그의 아버지에 못지않은 강직한 인물이었다. 그는 갑자사화가 일어나자 글을 올려 임금에게 간하다가 노여움을 사서 관작을 빼앗기고 도성 밖으로 추방되는 형벌을 받았다가 다시 유배의 형벌을 받았다. 그리고 홍언충 또한 아버지와 마찬가지로 문장에 능했을 뿐만 아니라 글씨 또한 빼어났다.

이 세 홍씨는 1786년(정조 10)에 양산서원의 건립과 함께 配享되었다. 이 통문에서 양산에 서원을 세우고 제향해온지 오래되었다고 하는 것은 이러한 사실을 말하는 것이다. 그러나 서원이 건립되고 채 100년도 지나지 않은 1868년(고종 5) 흥선대원군의 서월철폐령으로 서원의 모든 건물이 훼철되었다. 그 후 1896년(건양 1) 양산서당이 건립되면서 이듬해인 1897년(광무 1) 훼철된 강당이 중건되기는 했지만 옛날의 면모를 회복하지는 못했다. 그래서 이 통문에서 최근 4~50년 사이에 그곳에는 들풀만 무성하게 자랐다고 말한 것이다. 이처럼 선현을 추모하는 사업이 지지부진한 때에 정몽주의 후손들로부터 이 통문에서 말하는 것과 같은 제안을 받은 것으로 보인다. 이 통문의 내용만을 보면 선현을 제향하자는 논의는 홍씨들로부터 나온 것이 아니라 정씨들로부터 나온 것으로 짐작이 된다. 이 통문에서 언급하고 있는 용인의 심곡서원, 개성의 숭양서원, 진주의 옥산서원, 영천의 임고서원, 선산의 금오서원과 낙봉서원은 모두 정몽주를 주벽으로 제향하고 있거나 그와 연관이 인물들을 배향하는 서원들이다. 이것을 보면 당시에 정몽주의 후손들이 자신의 선조와 관계된 서원들을 서로 연결하여 함께 재건시키려는 의도를 가지고 있었던 것으로 짐작이 된다. 당시는 흥선대원군의 서원철폐령이 내려진지가 거의 50년에 가까워지면서 훼철된 서원들이 하나둘씩 복원되고 있는 시기였다. 따라서 문중 서원들은 일족의 단결과 사회적 영향력을 위해서도 서원의 복원을 생각하고 있었다. 그러한 때에 정몽주의 후손들이 양산서원의 홍씨들에게 서원의 복원이라고 할 수 있는 석채례를 제안한 것이다. 이것은 정몽주의 후손들에게 뿐만 아니라 홍씨들에게도 모두 이익이 되는 일이었다. 그래서 홍씨들은 통문을 돌려 유림의 公議 아래 선조의 선양사업을 펼치려 하였던 것으로 추정된다.

[자료적 가치]

이 통문은 1920년대를 전후로 하여 대원군의 서원철폐령으로 훼철된 서원이나 사우를 복원하거나 중건하려고 돌리는 통문과 크게 다르지 않다. 하지만 이 통문이 보여주는 특징은 그 제안이 서원을 관리하는 문중에서 나선 것이 아니라 그 서원과 연관 인물의 후손들에 의해 이루어졌다는 것이다. 이것을 보면 정몽주와 같이 전국적으로 명망을 지닌 선현을 둔 후손들은 자신의 선조를 선양하기 위해 그와 연관 여러 서원들에 함께 선양할 것을 제안하는 일이 있었다는 것을 알 수 있다.

『만 사람의 뜻은 천하의 뜻 만인소』, 한국국학진흥원 유교문화박물관, 한국국학진흥원, 2007

「경상도 書院·祠宇의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환