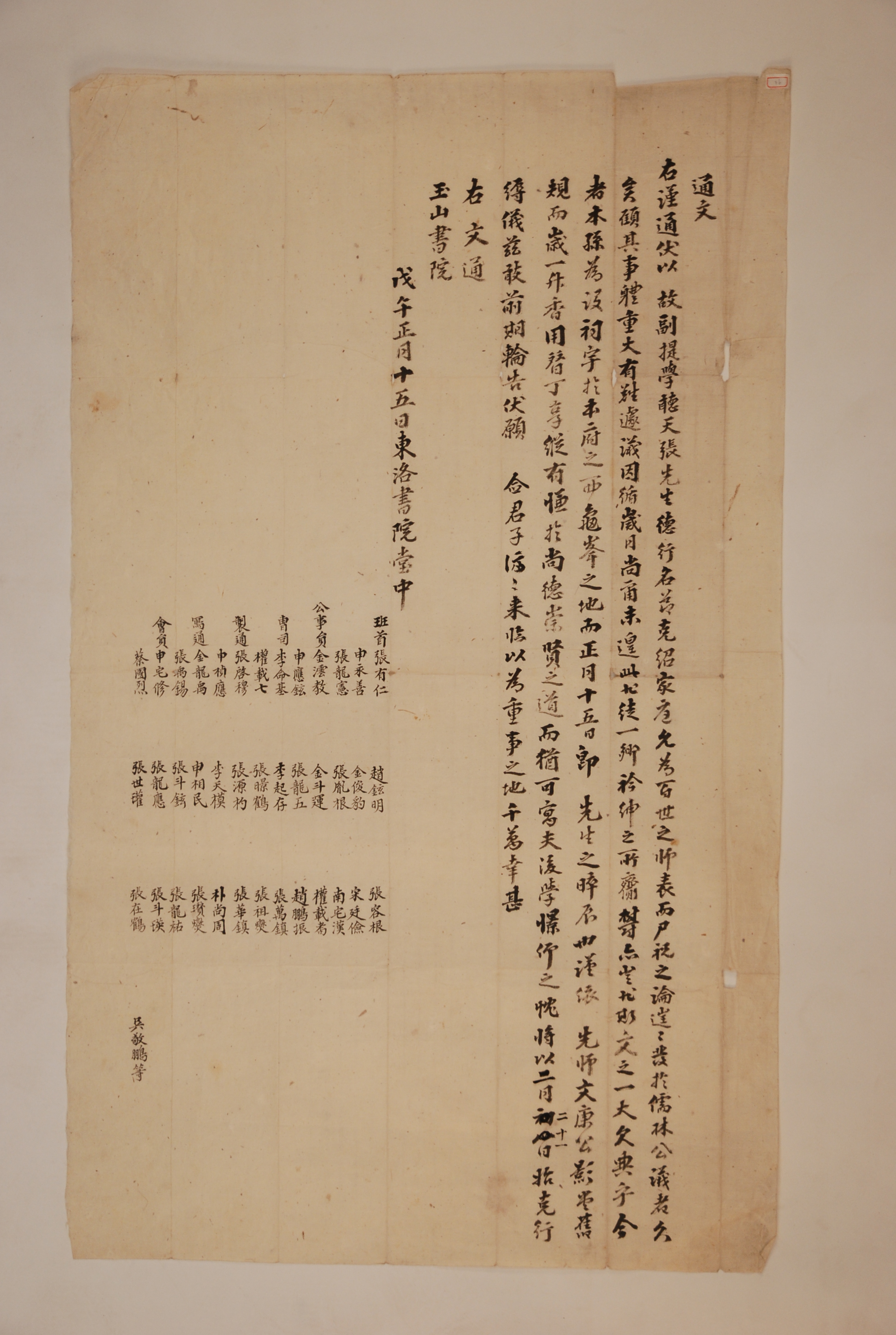

1858년 1월 15일, 聽天堂 張應一의 祠宇를 建立하는 儀式에 참석을 당부하며 玉山書院에 보낸 東洛書院 堂中의 通文

[내용 및 특징]

1858년(철종 9) 1월 15일, 東洛書院에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 聽天堂 張應一의 祠宇를 건립하는 儀式에 참석해 달라는 것이다. 이 통문은장응일의 사우를 건립하게 된 까닭을 다음과 같이 말하고 있다.

이 통문에 따르면 副提學를 지낸장응일은 덕행과 명성으로 알려졌을 뿐만 아니라 집안의 학문을 잘 계승하여 진실로 영원한 스승으로서의 모범을 보인 인물이다. 그래서 사당을 세워 제향하자는 의론이 유림의 공의로 종종 발의된 지가 오래되었다. 그러나 그 사안과 체면이 중대하여 급하게 의론하는 것에 어려움이 있어 세월을 흘려보내다보니 아직까지도 그 일을 마무리할 겨를이 없었다. 이것은 한 고을의 선비로서 참으로 우울하고 개운치 않은 일이며, 우리 유학에 있어 하나의 커다란 흠이 되는 것이다. 이제장응일의 本孫이 仁同(경상북도 구미시) 서쪽에 있는 龜峯에 사우를 건립하려 한다. 先師인 文康公 張顯光의 影堂에서 예전부터 거행하는 법규에 의거해서 한 해에 한 번씩 香을 올려 향사를 대신하고자 한다. 비록 이것이 德을 높이고 현인을 숭상하는 데는 부끄러움이 있는 것이기는 하나, 후학들이 그를 우러러 그리워하는 마음을 풀 수 있을 것이기에 2월 21일에 사우를 건립하는 성대한 의식을 삼가 거행하게 되었다. 이에 두루 통고하니 여러분들이 모두 오셔서 중대한 일이 거행될 수 있게 해준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 거론하고 있는장응일은 바로 旅軒 장현광에게 입양되어 家學을 계승한 인물이다. 통문의 첫머리에서 그가 집안의 학문을 잘 계승했다고 강조하는 것도 이 때문이다. 그가 1629년(인조 7) 별시 문과에 급제하여 처음 벼슬에 나아갈 때 장현광이 ‘忠義恭約’이라는 네 글자를 써서 격려했고, 그는 이것을 평생 마음에 새기며 잊지 않았다. 그는 1632년(인조 10) 승문원부정자를 시작으로 여러 관직을 거쳤다. 그가 獻納으로 재직하던 1646년(인조 24) 賜死의 命이 내려진 昭顯世子嬪 姜氏를 구명하기 위한 疏를 9일간 계속 올렸다. 이 일로 인해 朝野에서는 그를 ‘靑天白日 張獻納’이라 부르며 그의 깨끗하고 굳은 지조를 칭송하였다. 그의 이러한 평판은 관직생활을 하는 내내 이어졌다. 1649년(인조 27)에 掌令으로 임명되자 勳臣 金自點의 탐욕을 논핵하는 상소를 올렸고, 1673년(현종 14)에는 효종의 능인 寧陵에 변고가 있자 장례 때 부실하게 감독한 대신들의 죄를 청하였다가 무고를 당하여 황간으로 유배되었다. 그러나 1675년(숙종 1) 귀양에서 풀려나 右承旨를 거쳐 大司諫 등을 역임했으며, 1676년(숙종 2) 부제학과 대사성에 제수되었으나 나아가지 않았다.

이 통문이 발행된 19세기 중반에는 院祠의 濫設과 疊設로 몸살을 앓던 시기였다. 비록 그 이전인 숙종 때에는 원사의 신설과 첩설에 대한 禁令이 있었고, 영조 때에는 원사의 훼철령까지 있었기는 했지만, 그것은 한때의 방편이었을 뿐 원사의 증설을 막을 수 있는 근본적인 대책이 되지는 못했다. 그 이유는 원사가 향촌의 주도권을 장악함과 동시에 신분적 특권을 회복하고 유지하는 구심점이 되었기 때문이다. 그래서 원사의 건립에는 그에 관련된 사람들, 즉 후손과 문인, 그리고 향인이 함께 참여했던 것이다. 이는 향촌의 양반세력이 특정인을 제향하는 원사의 기능을 이용하여 문벌가의 높은 벼슬을 지낸 자를 제향하고 이를 통해 문벌가와 유대를 맺고 그 세력을 자신들의 배경으로 삼는다는 것이다. 시류가 이렇게 흘러가게 되니 19세기 중반에는 제향인의 수준이 초기에 비해 질적으로 많이 저하되었다. 다시 말해서 서원의 제향인은 도학적 연원, 학문종사, 공적, 충절인 등의 조건을 갖추어야 했고, 사우의 제향인은 적어도 행의충절이 한 고을의 모범이 되는 인물이어야 했다. 하지만 원사가 남설되다 보니 사우의 제향인 중에는 4품 이하의 하급관리직 인물이 상당수가 되었다.

그런데 이러한 경우에 비하면장응일은 제향인으로서의 자격을 충분히 갖추었다고 볼 수 있다. 다시 말해서 그는 장현광의 양자로서 가학을 계승하였기 때문에 도학적 연원과 학문종사에 있어 의심의 여지가 없으며, 관직생활에서 그가 보여준 행위들은 충절인으로서의 자격을 갖춘 것이었다. 이런 까닭에 이 통문에서는장응일을 제향하자는 의론이 유림의 공론으로 종종 발의되었다고 말하는 것이다. 하지만 그것이 현실적으로 결실을 맺지 못한 것은 거기에 들어갈 막대한 재력을 감당할 수 없었기 때문인 것으로 짐작된다. 이 통문에서 그를 제향하는 것이 사안과 체면에 있어 급하게 의론하는 것에 어려움이 있었다고 하는 것은 이러한 경제적인 어려움이 있었음을 간접적으로 표현한 것처럼 보인다. 그리고 이번에 사우를 건립하는데 있어 그 주체가 후손인 것은 바로 그들이 사우의 건립에 드는 비용들을 감당할 수 있었기 때문일 것이다. 그래서 장현광을 제향하는 동락서원에서 앞장서고 인동의 여러 성씨들이 그에 협력하는 모습으로장응일의 사우를 건립하고자 하는 것이다.

[자료적 가치]

이 자료는 19세기 중반에 祠宇의 건립에 필요한 여건들이 어떠한 것인지를 보여준다. 특히 이 자료는 祭享人의 학문적 연원이나 행적 등을 살펴볼 때 그 당시 사우의 건립에 있어 무엇보다 경제적 여건이 우선 요소임을 보여주고 있다.

「경상도 書院‧祠宇의 건립추이와 제향인물의 성격」, 이병훈, 영남대학교대학원 석사학위논문, 2006

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환