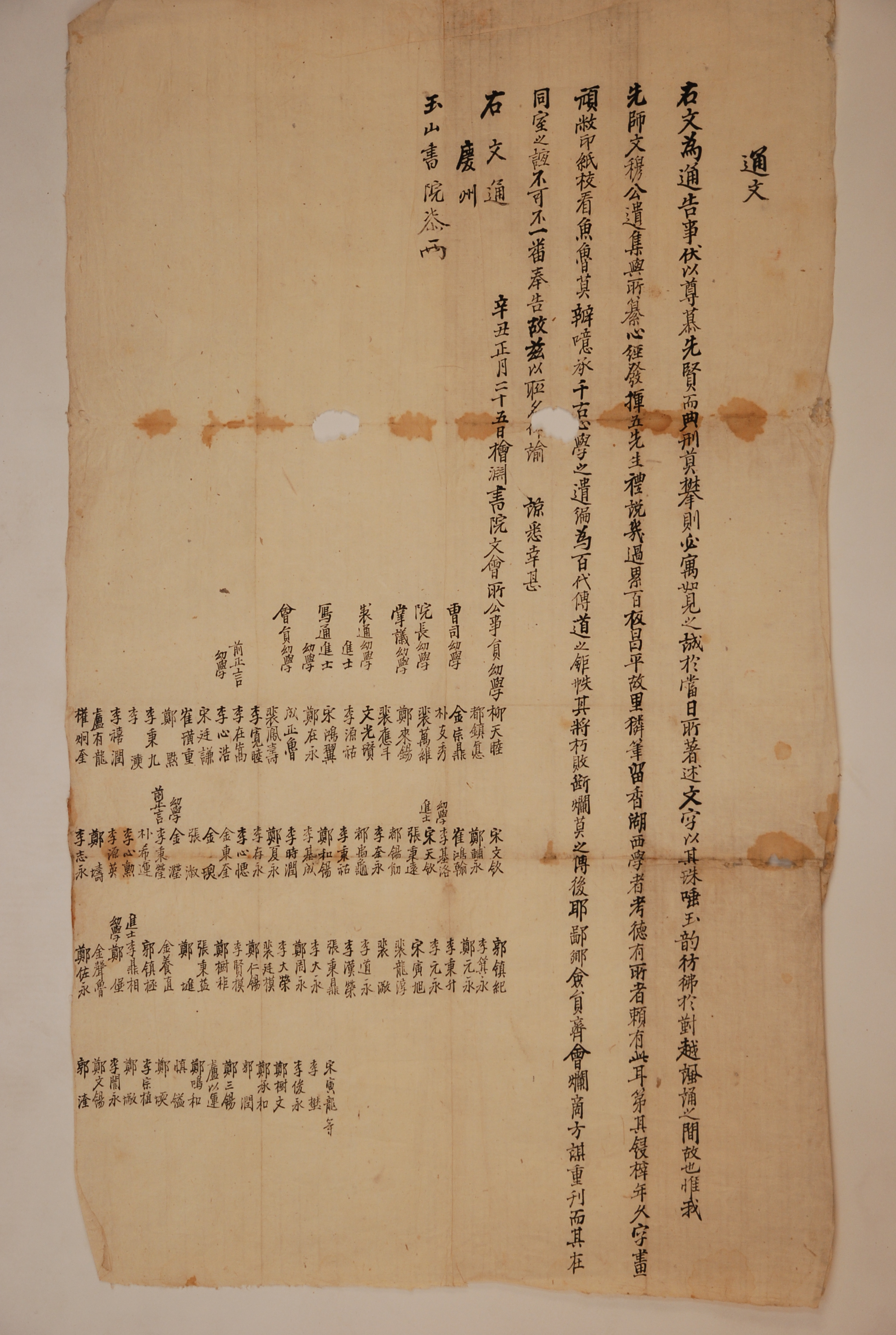

1841년 1월 25일, 寒岡 鄭逑의 遺編이 헤어지고 떨어져나가 重刊하는데 도움을 요청하며 玉山書院에 보내온 檜淵書院 文會所의 通文

[내용 및 특징]

1841년(헌종 7) 1월 25일 檜淵書院 文會所에서 玉山書院로 보내온 通文으로 그 내용은 寒岡 鄭逑의 遺編이 헤어지고 떨어져나가 重刊하는데 도움을 요청한다는 것이다. 회연서원 문회소에서 정구의 유편을 중간하고 그에 대해 도움을 요청하는 까닭을 이 통문은 다음과 말하고 있다.

우리가 先賢을 존중하고 사모하는데 그 모습이 아득하다면, 생전에 저술한 글을 보기를 마치 뵙는 것처럼 의지해야 한다. 왜냐하면 그 읊은 아름다운 詩句는 글을 읽고 시를 읊는 때에 마주대하는 것과 같기 때문이다. 文穆公 정구가 남긴 文集과 그가 찬술한 『心經發揮』‧『五先生禮說』은 거의 수백 版을 찍어내어 그 훌륭한 필법의 향기가 고향에 넘쳐나며, 湖西의 학자들이 그 덕을 詳考하는데 이것에 힘을 입고 있다. 그런데 다만 이것을 기록한 木版의 햇수가 오래되어 글자 간의 경계가 무디어지거나 깨어지고 인쇄한 종이가 들러붙어 글자를 분간하지 못할 지경에 이르렀다. 영원히 이어가야 할 心學에 대해 남긴 글은 영원토록 道學을 넓힐 존귀한 책이나, 그것이 낡아서 조각조각 떨어져나가게 되어 후손들에게 전하지 못할 처지가 되었다. 그래서 회연서원이 자리한 星州의 사람들이 모두 모여서 그 책들을 중간하기 위해 여러 가지 의견을 나누었다. 이 일은 같은 집안의 의리로 한번 告하지 않을 수 없었다. 이에 名譽와 體貌로써 알리니 잘 헤아려주면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

정구는 생전에 저술이 많은 것으로 유명하다. 張顯光이 정구의 행장에 따르면 『羹墻錄』, 『聖賢風範』, 『古今忠謀』, 『洙泗言仁錄』, 『심경발휘』, 『오선생예설』, 『五服沿革圖』, 『深衣制度』, 『武夷誌』, 『谷山洞庵誌』, 『臥龍誌』, 『歷代紀年』, 『古文會粹』 등이 있다. 그러나 1614년(광해 6) 그가 살던 廬谷에 화재가 발생하여 대부분 소실되고 남은 것은 『심경발휘』, 『오선생예설』, 『오복연혁도』, 『심의제도』, 『무이지』, 『곡산동암지』, 『와룡지』, 『력대기년』, 『고문회수』 뿐이라고 한다. 정구의 이러한 저작과 함께 詩文이 정리되어 간행된 것은 1636년(인조 14)에 문인들에 의해 간행된 것으로 보인다. 그의 문집과 관련된 제자들의 글을 보면 병자년, 즉 1636년에 胡亂의 조짐이 보이자 문인 가운데 裵尙龍, 李서{竹+舒} 등이 문집의 보전을 위하여 급박하게 등사하여 겨우 호란이 일어나기 전에 간행할 수 있었다. 하지만 이렇게 서두른 까닭에 대조하여 잘못된 것을 바로잡는데 미흡함이 없지 않았다. 그 후 중간된 것은 1680년경(숙종 6)에 許穆의 주도 하에 이루어진 것으로 보인다. 허목이 지은 重刊序文을 보면 原集의 잘못된 부분을 교정하고 編의 분류를 잘 생각하여 정했다고 한다. 이것을 보면 중간본이 내용에 있어서 원집과 큰 차이가 없다는 것을 알 수 있다. 다시 말해서 원집의 12권이 중간본의 15권으로 再編되었다는 것이다. 그러나 정구의 문집은 틈틈이 간행된 것으로 보인다. 권3 말미에 1678년(숙종 4) 諡號가 바뀔 때의 致祭文 제목 아래에 "今上朝○追錄하기 때문에 編末에 둔다."라는 註와 1690년(숙종 16) 賜額 때의 치제문 제목 아래에 "肅宗朝○乙丑年(1745 또는 1805) 가을 追刻"이라는 주, 그리고 世系圖의 끝에 붙어 있는 "辛丑冬追刻"이라는 刊記 등을 볼 때 그의 문집 간행이 계속적으로 이루어졌다는 것을 알 수 있다. 이 통문에서 수백 판을 찍어내었다고 하는 것은 바로 이러한 사실을 두고 말한 것으로 추측이 된다.

그리고 이 통문에서 언급하고 있는 『심경발휘』와 『오선생예설』은 정구의 저작 가운데 특히 중요하다. 먼저 정구가 『심경발휘』를 통해 『心經』을 다시 편집하고자 한데는 유교적 입장에서의 心學을 확립하고자 한 의도가 강하게 작용했다고 할 수 있다. 유교적 입장에서 심학을 재구성하기 위해서는 유교적 우주론이나 인식론, 수양론 등의 이론적 기초를 필요로 한다. 그러나 사실상 기존의 『심경』은 이 세 분야 가운데 수양론에 관한 내용이 주류를 이루고 있어 그 수용 과정에 오해의 소지를 항상 가지고 있었다. 다시 말해서 유학의 다양한 내부 사정 가운데 마음과 관련된 내용을 수양을 위해서 가려 묶은 것이 『심경』이기 때문에 그 내용의 성격상 마음 자체를 절대시하는 象山學과 陽明學, 또는 불교와 같은 다른 사상과의 혼선을 유발할 수 있는 위험성이 기본적으로 내재해 있었다. 정구는 바로 이러한 근본적인 문제를 파악하고 그 해결을 시도했다. 그가 『심경발휘』에서 새롭게 도입한 내용들이 이러한 문제를 어느 정도 해결해주고 있다. 다시 말해서 그는 오해의 소지를 가진 글을 삭제하는 대신 유교적 수양론을 뒷받침할 수 있는 유교적 존재론과 인식론에 관계된 중요한 글을 『심경발휘』에 새롭게 포함시켰다는 것이다. 다음으로 『오선생예설』은 前‧後 兩集 전체 20권으로 되어 있다. 『宋朝名臣言行錄』,『伊洛淵源錄』 등의 여러 저서에서 자료를 採錄하고 程顥, 程頤, 張載, 司馬光, 朱熹 등 다섯 선생의 예학을 수록하였다. 이 저작은 사료가 상세하고 역사적 사실과 이론을 모두 논하고 있어 조선의 禮學史에서 중요한 위치를 차지할 뿐만 아니라, 학술적 가치 또한 높다. 이 저작은 聖人이 禮를 制定한 본의를 탐구할 수 있게 하고, 좇아야할 규칙과 법도를 절충하여 그때그때 처한 형편에 따라 알맞게 처리할 줄을 알게 하였다. 이 책이 가지는 이와 같은 점에 대해 장현광은 "이때부터 天理와 禮節에 관한 규정과 人事, 그리고 儀則 등이 서로 보완되고, 여러 가지 도리와 사리가 정통하게 되어 몰랐던 자는 알게 되고, 의심했던 사람은 의심이 풀리고, 싫어하던 사람은 그 싫어함을 그만두게 되었다."라고 하였다.

이 통문은 호서의 학자들이 『심경발휘』와 『오선생예설』 같은 저작을 통해 정구의 덕을 상고한다고 하였다. 그것은 이 저작들이 갖는 현실적이면서 학문적인 가치가 크기 때문이었다. 하지만 그럴수록 그것의 간행은 빈번했고 그로 인해 冊版은 심하게 마모되어 새로운 판각을 하지 않으면 안 될 지경이었다. 이에 정구의 고향인 성주에서는 회연서원을 중심으로 중간을 위한 논의가 있었다. 그러나 이 문제는 성주지역만의 힘으로 해결될 수 있는 것이 아니었다. 거기에는 상당한 재력을 필요로 하기 때문이었다. 이 통문에서 정구의 문집과 저작을 중간한다는 사실을 같은 집안의 의리로 알리지 않을 수 없다고 한 것은 서로 선현을 모시면서 저작을 중간하는데 어떤 어려움이 있는지를 잘 알지 않느냐는 말의 간접적인 표현인 것이다. 그리고 명예와 체모로써 알리니 헤아려주면 고맙겠다는 말은 이 사실을 전하는 사람의 명예와 체모를 존중해서 도움을 달라는 은근한 요청인 것이다. 이러한 요청은 서로 간에 용인된 것으로 냉정하게 거절하는 것이 아니라 형편에 따라 도움을 주는 것이 또한 관례였다. 이렇게 서로 간에 상부상조하는 일은 서원의 각종 都錄, 置簿記, 重修·重建日記, 考往錄 등을 통해 알 수 있다. 지금 남아 있는 정구의 문집 가운데 "辛丑冬追刻"이라는 간기가 적힌 것이 있는 것을 보면 당시 이 요청에 원활한 협조가 있었던 것으로 추측이 된다.

[자료적 가치]

이 통문은 寒岡 鄭逑의 文集 刊行과 관련된 여러 가지 사실들을 보여주는 자료이다. 먼저 문집의 重刊이 辛丑年인 1841년에 있었으며, 당시에 왜 중간을 해야만 했으며, 그리고 중간할 때 외부로부터 어떤 도움을 받았는가 하는 것 등을 알 수 있다.

『南冥學硏究』 제7집 「‘心經發揮’에 나타난 寒岡 心學의 特性 硏究」, 全在康, 경상대학 남명학연구소, 1999

『南冥學硏究』 제11집 「寒岡 鄭逑 『五先生禮說』 初探」, 彭林, 경상대학 남명학연구소, 2011

『대동문화연구』 「책판 제작의 사회·문화적 의의」, 柳浚弼, 성균관대학교 대동문화연구원, 2010

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환