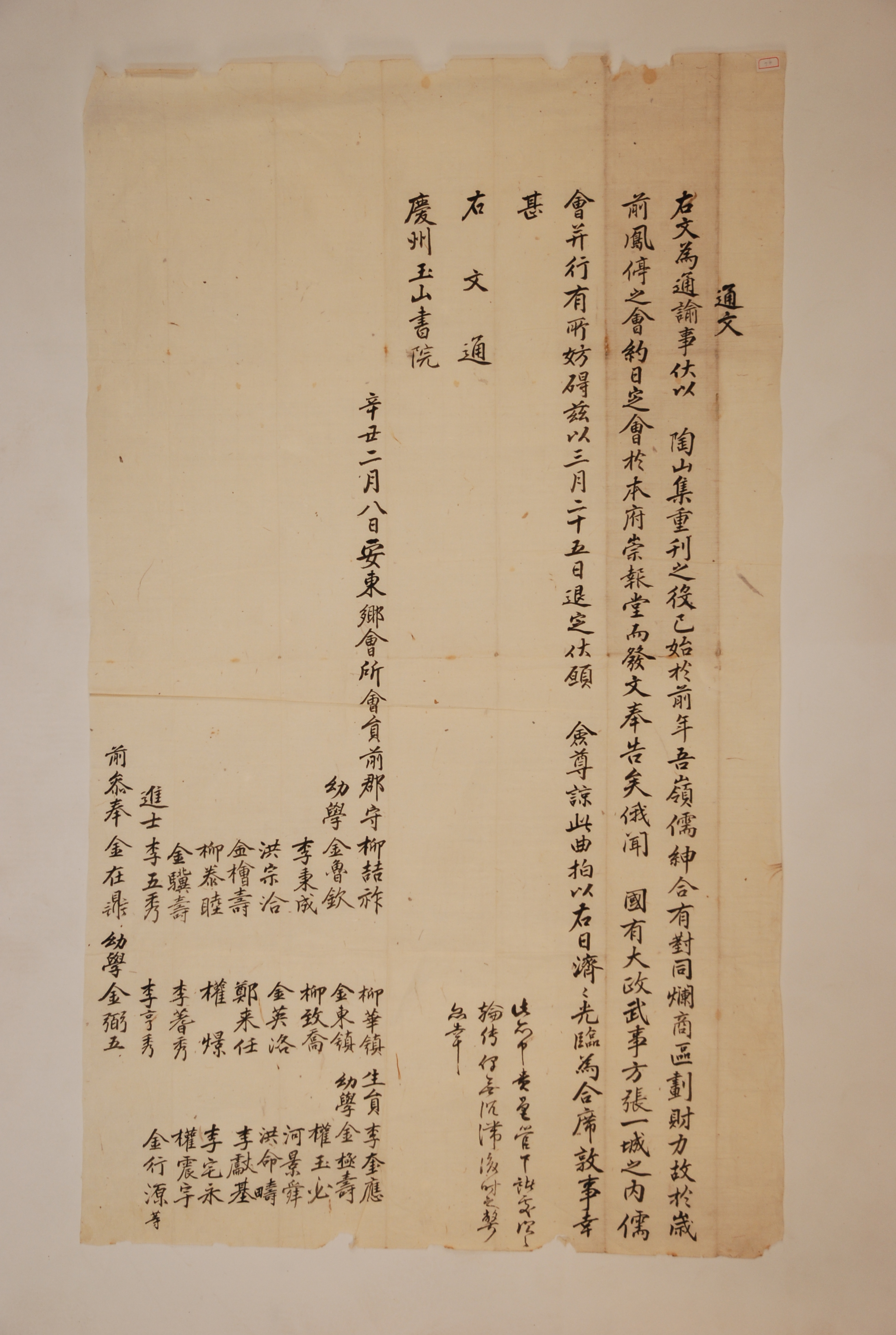

1841년 2월 8일, 陶山集 重刊을 위한 모임이 나라의 大政武事로 인해 3월 25일로 연기됨을 玉山書院에 알리는 安東鄕會所의 通文

[내용 및 특징]

1841년(헌종 7) 2월 8일, 安東鄕會所에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 陶山集의 重刊을 위한 모임이 나라에 大政武事가 있을 것이라는 소문이 있어 3월 25일로 미루어졌음을 알리는 것이다. 이 통문이 전하는 내용을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

이 통문에 따르면 도산집을 중간하는 일은 이미 지난해, 즉 1840년(헌종 6)부터 시작되었다고 한다. 이 일을 위해 영남 유림의 관계자들은 함께 마주대하여 비용부담에 대한 자세한 의논을 하였다. 그래서 지난해 鳳停寺에서의 모임에서 안동의 太師廟에 있는 崇報堂에서 기약한 날에 모이기로 정하고 통지하는 글을 보내 고하였다. 그런데 갑자기 나라에 대정무사가 있을 것이라는 소문이 들려왔다. 한 城內에서 이 일과 함께 유림의 회합을 병행하여 개최하는 데는 장애가 있을 수 있다. 그래서 회합을 3월 25일로 미루게 되었으니, 여러분들이 이러한 사정에 맞추어 앞에서 말한 날에 모두들 와서 자리를 빛내주었으면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 도산집을 중간한다고 하는 것처럼 퇴계의 저작을 간행한 것은 이번이 처음이 아니었다. 그 최초의 시도는 퇴계가 세상을 떠난 직후인 1571년(선조 4)부터 시작되었다고 할 수 있다. 당시 月川 趙穆을 중심으로 한 그의 제자들이 易東書院에 모여 遺文을 정리하는 한편, 각처에 있던 제자들은 각자 정리한 초고를 역동서원으로 보내왔다. 그리고 柳成龍의 요청에 따라 宣祖는 『退溪集』을 校書館에서 간행할 것을 명하였다. 이에 따라 퇴계의 손자인 李安道가 어느 정도 정리된 草稿를 가지고 서울로 왔으며, 이 원고는 유성룡을 중심으로 서울에 거주하는 제자들이 임금이 볼 수 있을 원고를 준비하기 위해 編輯과 校正, 그리고 淨書 작업을 시행했다. 그러나 이 원고는 여러 가지 이유로 완성되지 못했을 뿐만 아니라 임금이 열람할 계획도 무산되었다. 이후 그 원고는 禮安에 거주하던 조목의 주도로 편집이 이루어지고 여러 사람의 교정을 거쳐 1584년(선조 17)에 『退溪先生文集』이라는 이름의 草本이 일단락되었다. 이 초본에는 퇴계의 모든 저작이 수록되었는데, 심지어 손으로 쓴 詩稿 중에 퇴계가 잘라낸 부분도 別集 등으로 편입시켜 놓았다. 이렇게 다소 체계적이지 못한 초본은 수 차례의 회합을 거쳐 여러 의견들을 조정하여 1588년(선조 21)에 中草本이 완성되었다. 하지만 1589년(선조 22)에 일어난 己丑獄事와 1592년(선조 25)의 임진왜란으로 간행 작업은 완전히 중단되었다. 이것이 간행된 것은 1600년(선조 33)으로 陶山書院에서 조목의 주도로 이루어졌다. 이러한 까닭에 이때 간행된 것은 유성룡의 견해를 받아들여 刪絶을 거친 중초본이 아니라, 조목 자신이 편집한 초본이었다. 이것이 초간본인 庚子本이다. 이에 유성룡은 改刊을 의논하며 실제로 그의 제자인 鄭經世에 의해 교정을 하기도 했지만 간행에 이르지는 못했다.

경자본 이후에 간행된 본집은 모두 도산서원이 중심이 되어 이루어졌으며, 그 계통은 크게 두 가지로 나누어볼 수 있다. 하나는 경자본에서 발견된 오류를 교정하여 그 부분만을 다시 파거나, 교정이 어느 정도 완료된 후 전체를 다시 판각한 庚子本類이다. 다른 하나는 重刊本類로 이에는 세 가지가 있는데, 그 실체가 분명하지 않은 이른바 ‘中本’과 1724년(경종 4)의 甲辰本과 1843년(헌종 9)의 癸卯本이다. 먼저 ‘중본’은 그 판본의 존재에 대해서만 언급하였을 뿐 그 간행의 시기나 경위에 대해서는 아무른 기록이 없는 것을 보면 당시에도 그 본에 대해서는 잘 알지 못하고 있었던 것으로 보인다. 다음으로 갑진본은 경자본의 체계를 그대로 이어받은 본으로서 처음으로 頭註가 보태어져 판각되었다. 마지막으로 계묘본은 영남의 전체 사림이 완정한 본을 만들기 위해 교정 등 여러 가지 노력을 경주하였다. 그 결과 실제로 문집도 이전의 것들에 비해 일신되었다. 이 계묘본은 갑진본처럼 두주가 보태어져 판각되었으며, 전체적으로 板式이 엄격하고 글자체도 똑똑하고 발라서 당시의 노력을 엿볼 수 있다.

이 통문에서 말하고 있는 중간하려고 한 도산집은 바로 계묘본이다. 이 통문의 서두에서 도산집을 간행하기 위해 영남의 유림 관계자들이 함께 마주대하여 비용부담에 대해 자세히 의논하였다고 하는 것은 이 책을 간행하는데 영남의 사림 전체가 힘을 합했다는 것을 알 수 있다. 그리고 간행에 따른 문제점들을 의논하기 위해 수시로 회합을 가졌다는 것도 또한 짐작할 수 있다. 그런데 그 과정에서 현실적인 문제가 겹치면서 회합이 미루어졌다는 것이 이 통문의 핵심이다. 그리고 그 현실적 문제인 대정무사란 1841년 3월 초순에 있었던 庭試 文武科 시험을 가리키는 것으로 추정된다. 이 시험으로 인해 많은 선비들이 시험장인 한양으로 올라갈 것이기 때문에 유림의 회합을 이 시기에 개최하는 것은 문제가 있는 것으로 판단했을 것이다. 그래서 시험이 끝나는 3월 25일로 회합을 연기한다는 통문을 다시 돌린 것이다. 아무튼 이 통문을 보면 당시에 중간하고자 했던 도산집은 3년에 걸친 노력 끝에 이루어진 결과물이라는 것을 알 수 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 지금까지 간행된 퇴계의 저작 가운데 1843년에 간행된 계묘본이 그 과정에 있어 어떠한 일들이 있는가를 알게 하는 자료이다.

『대동문화연구』「책판 제작의 사회·문화적 의의」, 柳浚弼, 성균관대학교 대동문화연구원, 2010

『承政院日記』,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환