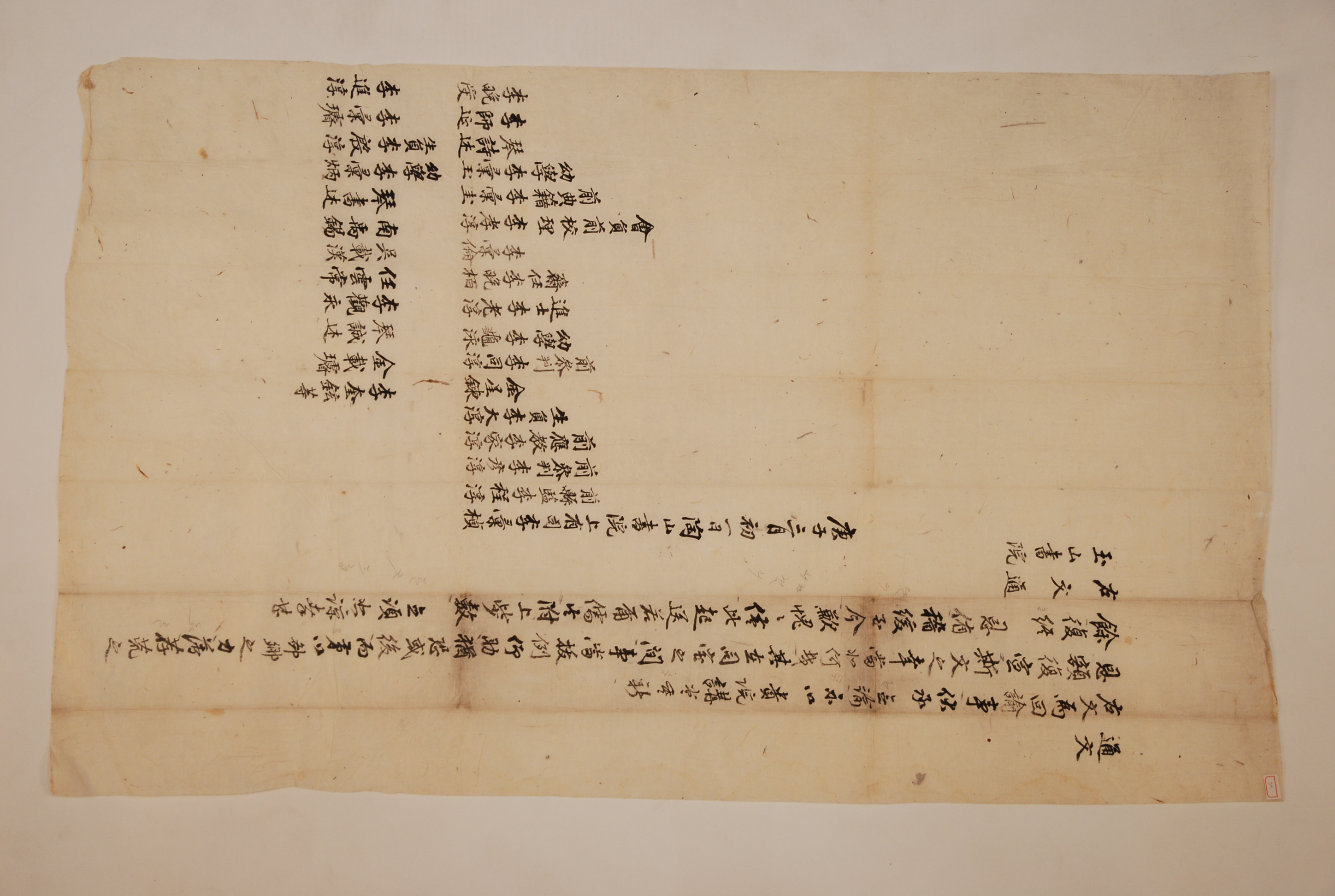

1840년 3월 1일, 玉山書院에서 요청한 도움에 不足하고 遲滯됨을 諒解해 달라며 보내온 陶山書院의 通文

[내용 및 특징]

1840년 3월 1일, 陶山書院에서 玉山書院로 보내온 통문으로 그 내용은 옥산서원에서 도움을 요청했는데 사정에 의해 요청한 만큼의 도움을 주지 못하고 시일 또한 지체한데 대해 양해를 구하는 것이다. 이 통문은 다음과 같은 말로 그 미안함을 나태내고 있다.

이 통문은 먼저 옥산서원에서 보내온 말씀을 잘 받았다는 말로 시작하고 있다. 이어서 옥산서원에서 講堂을 신축하고 賜額이 다시 내려진 것은 우리 儒學에 있어 참으로 다행스러운 일이라며 축하의 말을 전했다. 그러면서 같은 집안 사이에 일이 일어나면 前例에 따라 기꺼이 도움을 주고, 오히려 뒤쳐질까 염려를 하는 것이 지금까지의 방식이었다고 말했다. 그런데 도산서원은 흉년이 들어 남은 힘을 다 소비해서 옥산서원에서 요청한 도움을 마련하는데 지체되었고, 지금에 이르기까지도 요청한 도움에 부족하여 부끄러울 따름이라고 하였다. 그러면서 이제 겨우 마련하여 보내게 되었으니 옥산서원 여러분들이 자신들의 사정을 헤아려 양해주었으면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문에서 보는 것처럼 옥산서원에서 도산서원에 도움을 요청했다. 그 까닭은 1839년(헌종 5) 1월 28일에 화재로 인해 옥산서원의 강당인 求仁堂이 전소되었기 때문이다. 이 화재로 10間이나 되는 講堂이 전소되어 이에 대한 책임으로 재임이 쫓겨나고, 그곳을 지키던 종 다섯은 태형을 받고 쫓겨났다. 특히 이 날의 화재로 서원에서 소장하고 있던 宣祖 때 李山海가 쓴 賜額板, 숙종 때의 傳敎謄書板, 영조 때의 備忘記板, 정조 때의 御製祭文板과 白鹿洞規板, 그리고 本院院規板, 韓石峯이 쓴 求仁堂․兩進齋․偕立齋라는 3개의 현판 등이 모두 소실되었다. 옥산서원은 영남의 首院으로 소장품들 또한 상당한 가치를 가지고 있는 것들이었다. 그래서 옥산서원의 화재가 사림 모두에게 크나큰 손실이라고 말하지 않을 수 없었다. 하지만 그 해 11월에 불탄 현판이 다시 사액된다는 것이 결정되었다. 본 통문에서 사액이 다시 내려진 것이 우리 유학을 위해 얼마나 다행인지 모르겠다고 도산서원에서 함께 기뻐한 것은 이러한 사실을 두고 말하는 것이다.

그러나 문제는 화재로 소실된 건물을 중건하는 일이었다. 옥산서원에서는 화재를 당하자 곧바로 2월 1일에 중건에 대한 논의를 시작하여 鄕內 校院에 통문을 내고, 2월 13일에 西岳書院에서 수백여 名이 참석한 鄕會를 개최하여 重建役事를 담당할 任司를 결정하고 중건역사에 소요되는 막대한 비용은 후손들로부터 각출하거나 鄕中과 道內의 각 校․院․祠와 문중 등의 기부로 충당하기로 하였다. 그래서 향교에는 30兩, 향청과 사마소에는 10兩 등의 기부금을 배정하였다. 본 통문에서 요청한 도움이란 바로 옥산서원에서 불탄 강당을 중건하는데 드는 비용 중 도산서원에 배정된 돈을 가리키는 것이다. 옥산서원에서 이렇게 각계각층에 직접적으로 도움을 요청하는 그 비용이 상당하기 때문이었다. 당시 이 役事에서 소요된 인원과 자금을 기록한 『求仁堂重建日記』와 『鄕中錢入記』, 그리고 『道內錢入記』에 따르면 건물 중건에 동원된 役丁은 총 16,259명이며, 鄕中과 道內로부터 기부를 받은 금액은 도합 2616兩 2錢이었다. 이러한 도움으로 화재가 일어난 바로 그 12월 13일 건물의 낙성을 알리는 致祭가 거행되고, 이듬해인 1840년 3월 6일에는 告由祭를 행하고, 7일에는 경주부윤을 비롯해 영천‧청송‧청도 등 경주 인근의 13개 지방관이 참가한 가운데 사액을 내어 거는 式을 거행하였다.

그런데 당시에 흉년이 들어 도산서원조차도 옥산서원에서 요청한 비용을 마련하는데 힘이 들었던 것으로 보인다. 그래서 옥산서원에서 통문을 돌려 도산서원에 도움을 요청한 지 거의 1년이 지나서야 그 요청에 응할 수 있었다. 이러한 사실은 영남뿐만 아니라 전국의 서원들 가운데 으뜸이라고 자부하는 도산서원으로서는 자존심이 상하는 일이었을 것으로 짐작이 된다. 이러한 상황 속에서도 더 이상 늦추지 않고 3월에 들어서자 서둘러 돈을 마련하여 보낸 것은 강당의 공식적인 낙성을 알리는 행사, 즉 다시 내려진 사액을 내어 거는 의식이 3월 7일에 거행되어 그 전에 보내고자 했던 것으로 짐작이 된다.

이 통문을 보면 斯文으로 지칭되는 유교의 단체에서 중대한 일이 있으면 서로 도움을 주고받는 것이 관례였던 것으로 보인다. 도산서원에서 "같은 집안[同宅]"이라는 표현을 쓰면서 일이 있으면 전례에 따라 기꺼이 도움을 주고, 오히려 돕는데 뒤쳐질까 염려한다고 한 말은 이러한 관례를 잘 보여주는 것이다. 그런데 그러한 관례도 사정에 따라 실천할 수도, 또는 그렇지 못한 경우도 생길 수 있었을 것이다. 그런데 후자의 경우에는 이 통문에서 보는 것처럼 그 사정을 이야기하고 간곡한 말로 상대의 양해를 구하는 것이 당시의 예절이었다.

[자료적 가치]

이 통문은 어려움에 처한 校院들에 서로 어떤 도움을 주고받았는지를 알게 하는 자료로서의 가치를 가지고 있다. 하지만 도움의 요청을 받았다고 하더라도 사정에 따라 그 도움에 응할 수도, 그렇지 못할 수도 있었을 것이다. 이 통문은 형편이 여의치 못해 도움에 쉽사리 응하지 못할 때 어떤 태도로 상대의 양해를 구하는지 보여주기도 한다.

『玉山書院誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1993

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환