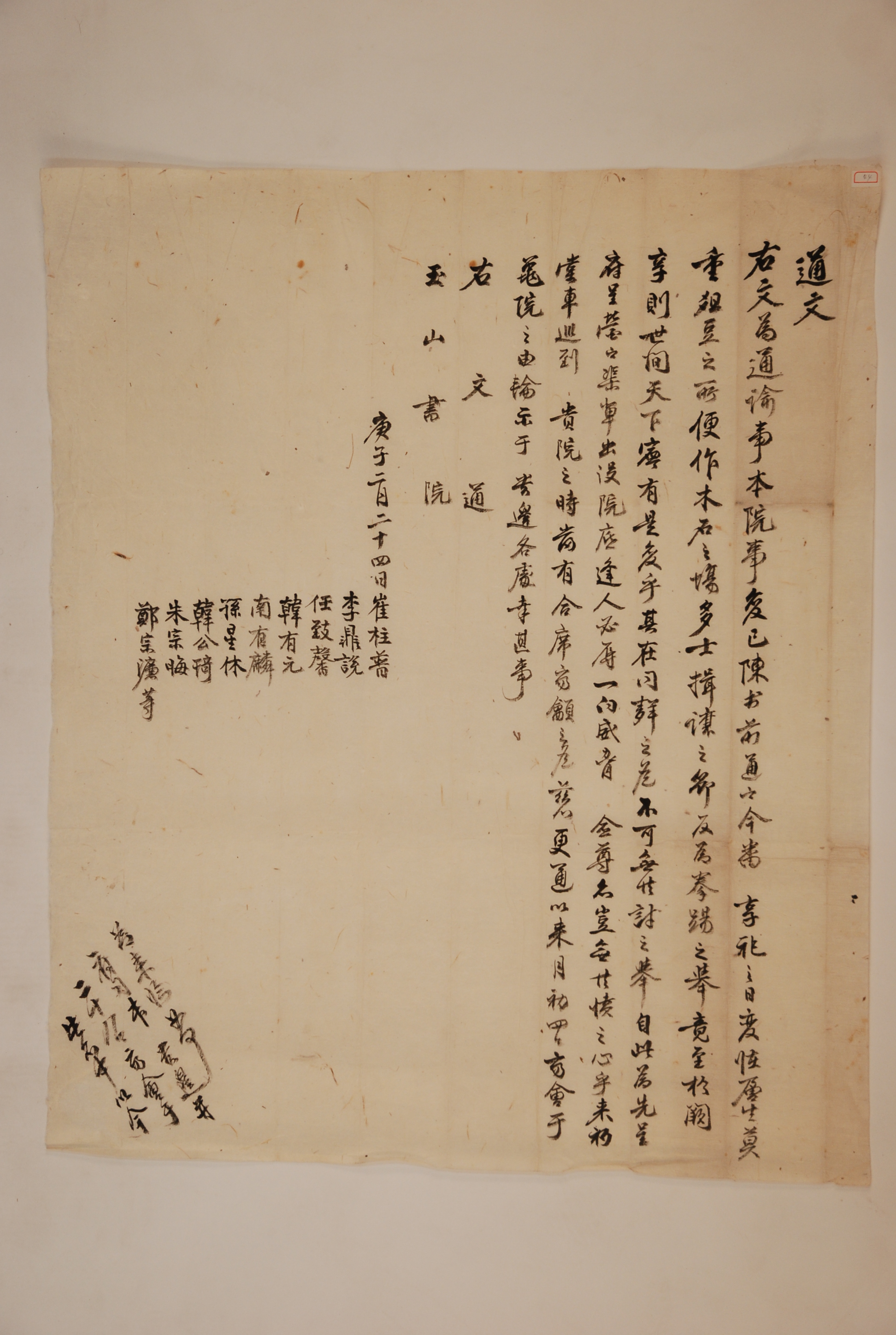

1840년 2월 24일, 西岳書院에서 亂動을 부린 무리들을 聲討하기 위해 龜岡書院에서 會合을 가진다는 사실을 玉山書院에 알리는 서악서원의 通文

[내용 및 특징]

1840년(헌종 6) 2월 24일 西岳書院에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 本院에서 난동을 부린 무리들을 성토하기 위해 龜岡書院에서 회합을 가진다는 것이다. 이 통문의 보다 구체적인 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이 통문에 따르면 서악서원에서 享祀를 거행하는 날에 變怪들이 여러 가지 일어났다고 한다. 그래서 제사를 지내는 막중한 장소가 몽둥이와 돌이 난무하는 장소가 되었고, 많은 선비들이 禮節을 거행해야 하는 일이 도리어 주먹질과 발길질을 하는 일이 되었다고 한다. 이는 어떤 일단의 무리들이 서악서원에 亂入하여 향사를 방해하고, 선비들에게 폭력을 행사했다는 것을 의미한다. 그래서 끝내 향사를 거행하지 못하는 지경에 이르렀다고 한다. 서원의 두 가지 기능 중의 하나인 선현에 대한 추모의 의식을 거행하지 못했으니 서악서원으로서는 큰일이 아닐 수 없었다. 그래서 세상 천지에 어찌 이런 변괴가 있을 수 있느냐며 탄식했다. 그러면서 同志의 입장에 있는 사람으로서 함께 성토하지 않을 수 없는 일이라며 자신들의 입장에 동의를 구했다. 그리고 난동을 부린 무리들은 서원을 들락날락하며 만나는 사람마다 욕을 보이고 한결 같이 위협을 가했다는 것이다. 이러한 행동에 대해 옥산서원 여러분들도 함께 분노하는 마음을 가지지 않을 수 없을 것이라며 다시 한번 자신들의 입장에 동의를 구했다. 이어서 다음 달 초에 監司가 巡視를 하며 옥산서원에 도착하게 되면 자리를 함께하여 이 일에 대해 호소할 방도가 있을 것이라고 했다. 이때의 일을 의논하기 위해 3월 4일 구강서원에서 모임을 갖기로 하였음을 통고하며, 이 통문을 옥산서원 주변의 여러 곳에 돌아가며 보여준다면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

사실 이 통문은 지금의 우리가 그 내용을 파악하는데 여러 문제를 안고 있다. 먼저 이 통문 안에는 發行處가 明示되어 있지 않다는 점이다. 그것은 아마도 겉봉투에 적혀 있을 것이기 때문인 것으로 짐작이 된다. 하지만 지금 남아 있는 것은 이 통문밖에 없기 때문에 다른 자료를 통해 발행처를 짐작할 수밖에 없다. 우리가 이 통문의 발행처를 서악서원으로 추정하는 것은 1823년(순조 23)에 서악서원에서 발행된 것으로 보이는 통문에 ‘南有麟’과 ‘韓公琦’가 각각 齋任과 會員으로 되어 있는데, 이들이 본 통문에 連名되어 있기 때문이다. 아마도 이것으로 보면 이 통문은 서악서원에서 발행했다는 것이 거의 확실한 것으로 보인다. 그런데 이 통문의 내용을 파악하기 위해서 더욱 중요한 것은 누가, 왜 서악서원에서 난동을 부렸는가 하는 것이다. 이 통문에는 단지 난동이 일어났다는 사실만을 기술하고 있어 이러한 보다 구체적인 내용들을 알 수 없다. 이것을 알기 위해서는 1840년을 전후로 하여 경주지역에 이러한 일을 일으킬 만한 事案이 어떤 것인지를 파악해야 한다. 그러한 것으로는 서원의 院任職 疏通을 둘러싼 嫡庶 간의 대립이었다. 이 대립은 18세기 중반부터 시작되었지만, 19세기에 들어서면서 더욱 격화되어, 19세기 중엽부터는 慶州府內의 여타의 서원으로 확대되어갔다.

庶孼許通法은 1625년(인조 3)에 만들어졌다. 물론 그 이전부터 서얼차대의 부당성을 지적한 사람들이 많았으나 법으로 제정된 것은 그때가 처음이었다. 하지만 그 법은 큰 실효성을 거두지 못했다. 그러다가 淑嬪崔氏의 소생인 英祖가 즉위하면서 서얼허통운동은 더욱 활발해져 1772년(영조 48)에 서얼들도 文科의 兩司와 武科의 宣傳官에 등용될 수 있었다. 그리고 1777년(정조 1)에는 首任職을 제외한 지방의 鄕任職에도 임용될 수 있었으며, 奎章閣 서원직과 같은 청요직에까지 진출할 수 있게 되었다. 하지만 향촌사회에서는 서얼허통법이 별다른 실효를 거두지 못했다. 특히 영남에서는 퇴계의 권위를 빌어 新鄕으로 대표되는 庶類의 입원 원임직 진출을 강력히 저지하였다. 다시 말해서 퇴계가 講定한 紹修書院 院規에 있는 "중인과 서얼에게는 허용하지 말 것(勿許中庶)"라는 규정을 들어 신향들의 入錄을 원천적으로 봉쇄했다는 것이다. 하지만 舊鄕들은 이에서 그치지 않고 "반드시 본가와 외가, 그리고 처가가 모두 士族인 자를 가려서 취한다."라는 薦規를 제정하였다. 入院에 대한 이러한 규정은 「西岳書院節目」에서도 확인된다. 그에 따르면, "1. 三參을 구비한 자라도 그 자녀의 婚娶에 혹 中庶를 범하면 그 책임이 家長에게 있으므로 擧論하지 말 것. 1. 兩參을 갖추었다고 하더라도 一參에 만약 中賤을 범하면 아울러 거론하지 말 것."이라고 하여 中庶는 물론이고, 士族이라도 중서와 혼인관계에 있는 자는 院錄에 등재될 수 없었다. 따라서 신향은 이미 근본을 범한 까닭에 入薦할 수 없고, 院任은 入薦者를 대상으로 하기 때문에 원임이 소통되는 것은 더욱 안 되는 일이었다.

구향들이 신향의 입원에 대해 이처럼 강력하게 저지하자 신향들 또한 이를 좌시할 수만은 없었다. 그들은 官의 지원을 받아 구향세력에 대응하여 院規의 不當性을 조목조목 반박하며 入院과 院任 진출을 위한 준비를 착실해나갔다. 그러던 중 1823년(순조 23) 癸未節目이 반포된 이후 경주지역의 신향들은 구향들의 관심이 소홀했던 鄕校의 장악에 나섰다. 그 결과 신향들은 校長을 몰아내고 신향들을 새 교장과 掌議로 선출하였다. 신향들은 이를 발판으로 입원을 위한 투쟁에 더욱 박차를 가했다. 이렇게 되자 19세기 중반 입원과 원임직 소통을 둘러싼 신구향 간의 갈등은 官權에 의지하지 않고는 수습이 불가능할 정도로 계속 격화되어만 갔다. 이 통문은 바로 이러한 시기의 사건을 나타내고 있는 것으로 짐작이 된다. 다시 말해서 신향들의 입원과 원임직 소통을 거부하는 구향들에게 앙심을 품고 서원의 가장 큰 행사 중의 하나인 향사에서 소동을 벌였다는 것이다. 그리고 이 통문을 보면 신향들의 이러한 저항에 구향들은 監司에게 處決해 줄 것을 바라고 있었다. 하지만 신향과 관이 모두 당시 집권층이었던 老論으로 결코 구향들에게 우호적인 것만은 아니었다. 그래서 결국 1852년(철종 3) 봄에는 신향들이 관의 힘을 빌려 서악서원을 탈취하고 원임을 선출하였다. 이러한 결과는 경주지역 여타의 서원에도 영향을 신향들이 원임에 진출하고 입원하는데 큰 힘이 되었다.

[자료적 가치]

이 통문은 18세기 이후 계속되어온 書院의 院任職 疏通을 둘러싼 嫡庶 간의 갈등이 경주지역에서 얼마나 심각했는가를 보여주는 구체적인 자료이다.

『민족문화논총』제10권 「陶山書院 院任職 疏通을 둘러싼 嫡‧庶간의 鄕戰」, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 1989

『朝鮮後期書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환