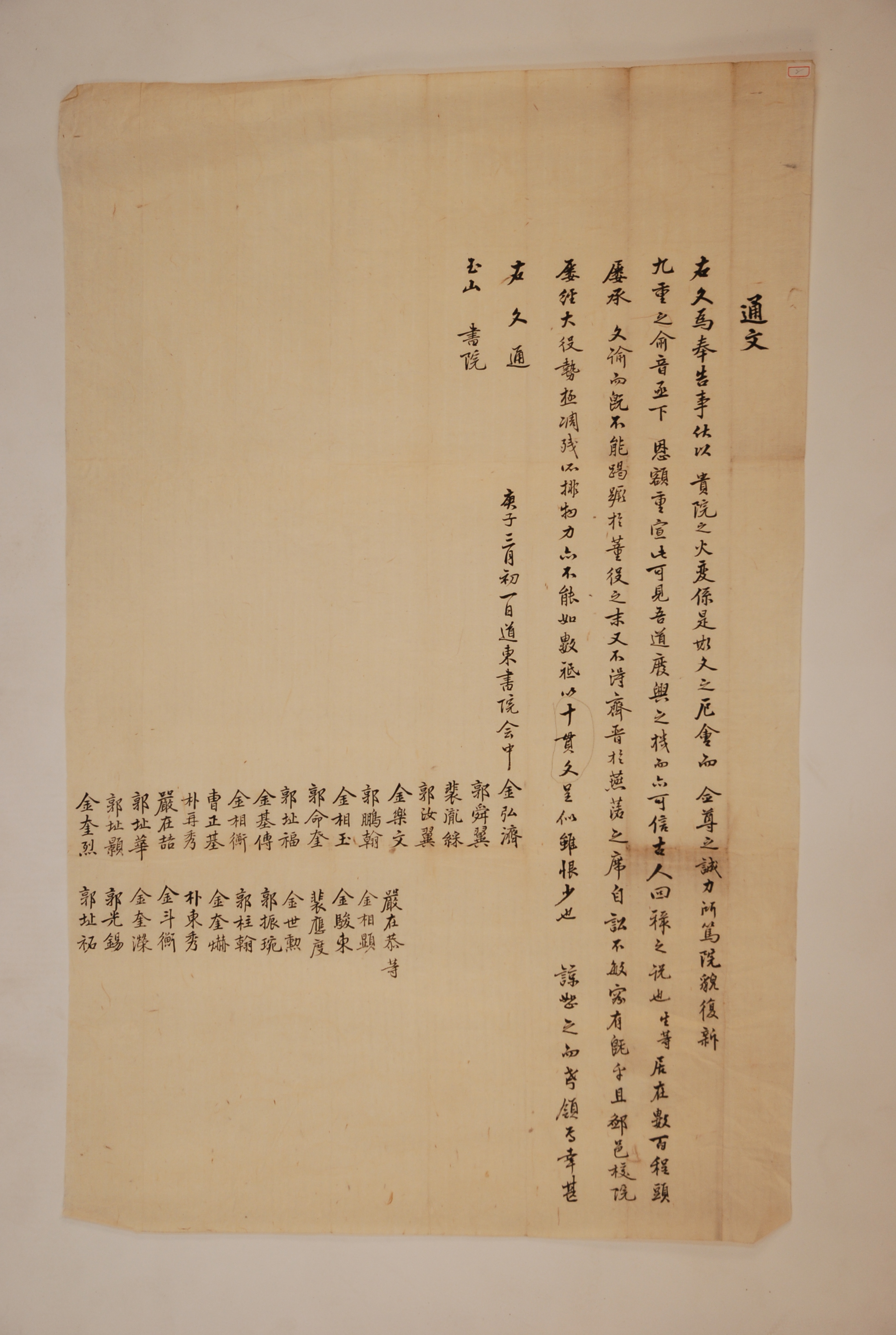

1840년 3월 1일, 玉山書院의 火災에 扶助할 돈 10貫文을 보낸다는 道東書院 會中의 通文

[내용 및 특징]

1840년(헌종 6) 3월 1일 道東書院 會中에서 옥산서원으로 보낸 통문으로 그 내용은 옥산서원의 화재에 부조할 돈 10관문을 보낸다는 것이다. 이 통문의 보다 구체적인 내용은 다음과 같다.

이 통문은 먼저 옥산서원의 화재가 사문의 액운이라는 말로 위로를 전했다. 하지만 옥산서원에서 정성과 노력을 돈독하게 하여 서원의 면모를 다시 새롭게 하고, 대궐의 임금께서 사액을 다시 내린다는 대답하신 것은 유학의 도리가 발흥하는 기틀을 드러낸 것이며, 옛사람들이 화재의 신에게 축원하던 것을 믿을 수 있겠다는 말로 복구에 대한 축하의 말을 전했다. 이어서 도동서원 자신들은 옥산서원에서 먼 거리에 떨어져 있어 여러 번 소식을 받았으나, 아무리 서둘러도 도움이 되지 못하고 연회의 자리에도 나가지 못하게 되었다는 말로 그 동안 도움을 주지 못한데 대한 미안한 마음을 전했다. 그리고 자신들의 마을에 있는 향교와 서원들이 큰일을 여러 번 겪으면서 그 기세가 줄어들어 物力을 보내는 것이 배당된 만큼 할 수 없고 겨우 10관문을 보내게 되었으니, 비록 적어서 한스럽기는 하나 너그럽게 받아주었으면 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문의 서두에서 언급하고 있는 화재는 1839년(헌종 5) 1월 28일에 있었던 求仁堂의 화재이다. 이 화재로 인해 옥산서원은 10間이나 되는 講堂이 전소되는 막대한 손해를 입었다. 그 뿐만 아니라 이 날의 화재로 서원에서 소장하고 있던 宣祖 때 李山海가 쓴 賜額板, 숙종 때의 傳敎謄書板, 영조 때의 備忘記板, 정조 때의 御製祭文板과 白鹿洞規板, 그리고 本院院規板, 韓石峯가 쓴 求仁堂․兩進齋․偕立齋라는 3개의 현판 등이 모두 소실되었다. 이렇게 막대한 손실을 일으킨데 대한 책임으로 재임이 쫓겨나고, 그곳을 지키던 종 다섯은 태형을 받고 쫓겨났다. 화재로 소실된 소장품에서도 알 수 있는 것처럼 옥산서원은 영남의 首院이었기에 이 화재는 전체 유림에 관심의 대상이었고, 그리고 화재를 극복하고 옛 면모를 되찾은 것은 또한 전체 유림에 경사가 아닐 수 없었다. 그래서 이 통문에서도 이러한 일을 유학의 액운이지만, 다시 새롭게 된 것은 유학의 도리가 발흥하는 기틀을 드러낸 것이라고 한 것이다.

그러나 아무리 옥산서원이 영남의 수원이라고는 해도 소실된 강당을 중건하여 예전의 면모를 회복할 만큼 재력이 넉넉한 것은 아니었다. 그래서 옥산서원에서는 화재를 당하자 곧바로 2월 1일에 중건에 대한 논의를 시작하여 鄕內 校院에 통문을 내고, 2월 13일에 西岳書院에서 수백여 名이 참석한 鄕會를 개최하여 重建役事를 담당할 任司를 결정하고 중건역사에 소요되는 막대한 비용은 후손들로부터 각출하거나 鄕中과 道內의 각 校․院․祠와 문중 등의 기부로 충당하기로 하였다. 그에 따라 향교에는 30兩, 향청과 사마소에는 10兩 등의 기부금을 배정하였다. 이 통문을 보면 옥산서원에서 기부를 요청하는 통문이 大邱府의 校院에도 보내졌고, 그것도 한번이 아닌 여러 번이라는 것을 알 수 있다. 아마도 건물을 중건하는데 많은 자금이 들었기 때문에 옥산서원에서는 수시로 배당된 기부금을 보내줄 것을 요청했던 것으로 보인다. 그래서 도동서원에 모인 대구부의 유림들은 10관문의 돈을 거두어 옥산서원으로 보내었다. 이렇게 도동서원의 회중처럼 각계각층에서 보내온 기부금은 『求仁堂 重建日記』와 『鄕中錢入記』, 그리고 『道內錢入記』 등에 모두 기록되어 있다. 그리고 이들 기록에 따르면 옥산서원이 구인당을 중건하고 예전의 면모를 회복하는데 동원된 役丁은 총 16,259명이며, 鄕中과 道內로부터 기부를 받은 금액은 도합 2,616兩 2錢이었다.

이 통문을 보면 흔히 斯文이라고 일컬어지는 유교의 단체에서 중대한 일이 있을 때면 서로 도움을 주고받는 것이 관례라는 것을 알 수 있다. 이렇게 서로 간에 상부상조하는 일은 서원의 각종 都錄, 置簿記, 重修·重建日記, 考往錄 등을 통해 알 수 있다. 그런데 비록 이렇게 도움을 주고받는 것이 관례라고 하더라도, 그것은 제향인 사이의 관계나 혼인 등을 통한 혈연적 유대 등 어느 정도 서로 간에 연결고리가 있을 때 가능한 것이었다. 이러한 측면에서 보면 도동서원 회중에서 부조금을 보내왔다는 것은 다소간 의외의 일이라 할 수 있다. 그것은 옥산서원이 활발하게 교류하며 영향을 미칠 수 있었던 곳은 慶尙左道 지역이기 때문이다. 다시 말해서 영남 남인계를 대표하는 옥산서원은 老論系와 西人들이 지배하는 경상우도의 교원들과는 교류와 영향력에 있어 미미했다는 것이다. 그럼에도 불구하고 경상우도에 위치한 대구부의 교원들이 모금해서 돈을 보내주었다는 것은 옥산서원의 강당을 중건하는 일이 향내의 관심사일 뿐만 아니라, 도내의 관심사로 부각되었다는 것을 알 수 있다. 하지만 이 통문을 보면 경상우도의 교원들이 옥산서원에 보여준 관심의 한계 또한 확인할 수 있다. 즉 도동서원의 회중에서 1840년 3월 1일에 부조금을 보내왔다는 것은 이미 건물이 중건된 이후에 보내온 것으로, 이는 통상적인 관례를 수행함으로써 자신들의 체면을 손상시키지 않으려는 의도로 해석할 수 있다는 있다는 것이다. 그리고 연회의 자리에 나가지 못한다는 것은 1839년 12월 13일 회재에 대한 致祭와 이듬해인 1840년 3월 7일 경상감사와 경주부윤을 비롯해 영천‧청송‧청도 등 경주 인근의 13개 지방관이 참가한 가운데 거행된 落成式에 참석하지 못한다는 것으로, 이는 경상좌도와 경상우도의 교원들 사이의 교류를 보여주는 한 단면이라고 할 수 있다. 아무튼 당시 대부분의 서원이 가문 중심으로 운영되던 이 시기에 경상우도의 대구부 교원들까지 관심을 보였다는 것은 당시 영남에 있어서 옥산서원의 위치가 어떠했는지를 가늠할 수 있는 한 증거로 보아도 무방할 것이다.

[자료적 가치]

이 통문은 어려움에 처한 校院들이 서로에 대해 어떤 도움을 주고받았는지를 알게 하는 자료이다. 또한 이러한 상부상조가 평소 서로간의 교류가 있던 교원들 사이에 이루어진 것을 감안하면, 慶尙右道에 위치하고 평소 교류가 드물었던 대구부의 교원에서 보내온 이 통문은 당시 옥산서원의 강당을 중건하는 일이 거도적인 일이었음을 알게 하는 것이기도 하다.

『玉山書院誌』, 嶺南大學校 民族文化硏究所, 嶺南大學校 出版部, 1993

「1839~1840년 慶州 玉山書院 求仁堂 重建과 賜額 儀禮」, 이병훈,

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환