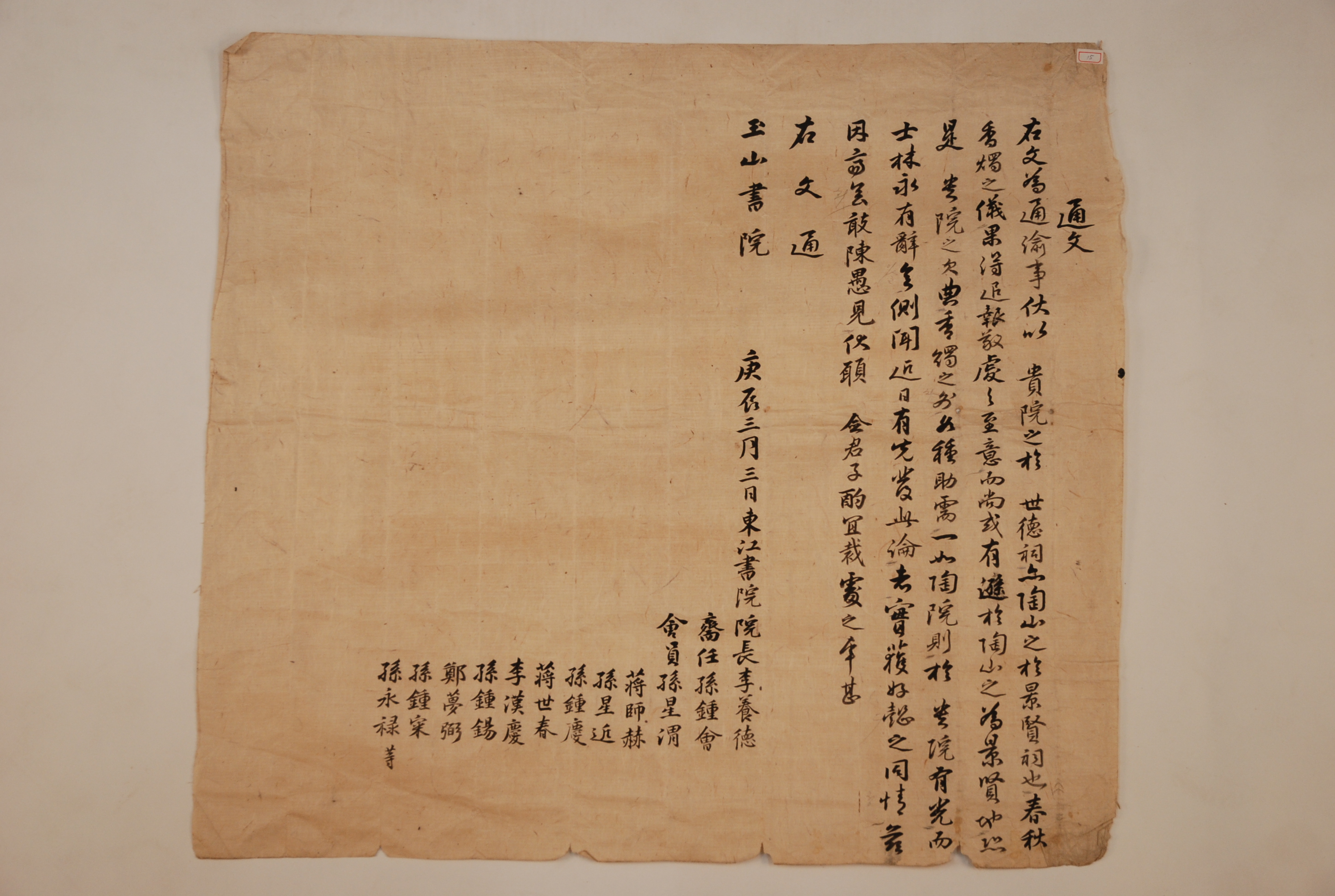

1820년 3월 3일, 驪州李氏의 門中 祠宇인 世德祠의 어려운 형편을 보고 玉山書院에 도와줄 것을 당부하는 東江書院의 通文

[내용 및 특징]

1820년(순조 20) 3월 3일 東江書院에서 玉山書院로 보낸 通文으로 그 내용은 驪州李氏의 門中 祠宇인 世德祠가 운영에 어려움을 겪고 있는 것을 이웃하는 동강서원이 보고서 옥산서원에 도와주기를 당부하는 것이다. 이 통문의 내용을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

이 통문은 먼저 옥산서원과 세덕사의 관계는 陶山書院와 景賢祠의 관계와 같다고 하였다. 이 말은 세덕사에서 배향하고 있는 사람이 晦齋의 아버지인 李蕃과 그의 동생이 李彦适인 것처럼 경현사에서 배향하는 사람은 퇴계의 할아버지인 李繼陽과 아버지인 李埴로 각각의 관계는 혈연으로 묶여 있다는 것이다. 그래서 옥산서원과 도산서원에서 회재와 퇴계를 모시듯이 이곳에서 봄가을로 祭享하는 儀式은 先祖의 은혜에 보답하는 지극한 마음이라고 할 수 있다고 하였다. 그런데 옥산서원이 세덕사에 하는 것이 도산서원이 경현사에 하는 것보다 못한 점이 있다고 하였다. 즉 도산서원이 경현사에 도움을 주는 것만큼 옥산서원이 세덕사에 도움을 주지 못하고 있다는 것이다. 그래서 이것은 옥산서원에 커다란 흠이 될 것이라고 하였다. 하지만 제사에 필요한 갖가지 제수에 도산서원만큼 도움을 준다면, 이것은 옥산서원에 광영이 있는 것이 될 뿐만 아니라 士林으로부터 길이 칭송을 받을 것이라 하였다. 그러면서 근래에 누군가가 먼저 이러한 의견을 말한 사람이 있다는 소문을 듣고 같은 마음에서 우러나와 감히 이런 말을 하는 것이니, 옥산서원 여러분들이 참작하여 제량으로 처리해준다면 참으로 다행이겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

세덕사는 지금의 경상북도 포항시 북구 기북면 오덕리 덕동마을에 위치해 있다. 이것이 건립된 것은 1779년(정조 3) 2월이었다. 이 시기는 사림의 활동에 서원의 역할이 점차 커지자 각 門中들은 鄕中 공동의 서원이 아닌 개별 문중 중심의 院祠에 대한 필요성을 절감하던 때였다. 그래서 18세기 이후가 되면 각 문중 더 나아가 문중의 派別로 더욱 세분화되어 각기 자기 조상을 위주로 한 書院‧祠宇‧鄕祠‧精舍 등을 경쟁적으로 건립하여 지역적‧종족적 유대를 강화하여 향촌 내에서의 취치를 확고히 하려 하였다. 이러한 분위기 속에 경주지역을 대표하는 驪州李氏들에게서도 선조의 제향시설이 파별로 분립되는 현상이 뚜렷하게 나타났다. 1738년(영조 14) 이전까지만 해도 경주의 여주이씨는 1573년(선조 6)에 건립된 회재를 배향하는 옥산서원을 중심으로 결집되어 있었다. 그러던 것이 회재의 동생인 이언괄의 자손들이 회재라는 傍祖보다는 자기들의 조상인 이언괄을 따로 奉享해야 한다는 인식으로 安東權氏와 연합하여 1738년에 雲泉書院을 건립하였다. 회재가 文廟와 옥산서원에 배향되었다고는 하나, 傍系血孫은 회재의 직계혈손에 비해 사회적 위상에 차이가 있었다. 그래서 이언괄의 후손들은 독자적으로 直系 顯祖를 모시는 서원을 건립하여 派內 구성원 간의 결속력을 다지고 派祖를 선양하여 향촌사회 내에서의 입지를 확고히 하려 했던 것이다. 이어 1780년에는 여주이씨 庶派들이 적서 간의 갈등 속에서 嫡派에 맞서기 위해 그들의 조상인 李全仁을 배향하는 章山祠(1797년 서원으로 승격)를 건립하였다. 하지만 이에 그치지 않고 1840년에는 옥산서원 내에서 서파들의 入錄問題를 둘러싸고 여주이씨들 사이의 분쟁이 가열되자 嫡派 쪽에서 이에 맞서기 위해 이언적의 孫인 李宜潤을 배향하는 景山祠를 건립하였다. 그런데 운천서원은 설립된 지 불과 3년 뒤인 1741년(영조 17)에 대규모 원사훼철 때 대상에 들게 되어 없어지고 말았다. 그로 인해 향내의 사회적 활동 근거지를 잃어버린 후손들은 배향 사우의 재건립을 위해 애쓰던 중 여주이씨 香壇派가 세거하던 덕동마을에 세덕사를 건립하고 입향조인 이번과 이언괄을 함께 배향하게 되었다.

하지만 세덕사는 건립 초기부터 재정상태가 열악하였다. 그로 인해 廟宇가 만들어지기는 했으나 부속건물에 대한 공사가 이루어지지 못해 講堂은 묘우 아래에 위치한 龍溪亭을 임시로 쓸 정도였다. 그래서 세덕사의 당면과제는 사우를 운영하는데 필요한 경제적 기반을 마련하는 일이었다. 설립 초기에 세덕사는 전답의 매입을 통해 재산을 확보해 나갔다. 하지만 그것은 쉬운 일이 아니었다. 이 통문이 발행된 1820년을 전후로 한 『攷往錄』의 기록을 보면 이 같은 사실을 잘 알 수 있다.

1803년 8월 : 春秋享禮 때 사용하는 本所의 器皿이 없어 매번 各里에서 수용하니 紛紜하는 폐단이 많아 沙器‧床所‧盤을 새로 구입

1817년 8월 : 享禮時 기명이 부족한 관계로 白沙鉢‧大接‧接匙‧中鉢 등을 구입하여 祭器庫에 보관

1918년 9월 : 춘추향례 때 사용하는 犧牲을 구하지 못하거나, 때로는 鷄牲을 사용하는 실정이니, 牝牡를 매입 후 사육하여 희생으로 사용

1823년 3월 : 일전에 마련한 沙器가 파손되어 선비를 居椄할 수 없는 까닭에 廣器‧大接‧接匙‧中鉢 등을 구입

이러한 기록들을 보면 세덕사가 자체적으로 제사 및 거접 용품을 마련하기 쉽지 않을 정도로 제정상태가 열악했었다는 것을 알 수 있다. 세덕사의 이러한 사정을 가장 잘 알고 있었던 곳은 혈족의 관계에 있는 옥산서원이 아니라 바로 이웃해 있는 동강서원이었다. 세덕사의 인근에서 원사로는 가장 가까운 곳에 자리하고 있던 동강서원에서는 춘추제향 때마다 제기를 빌리는 등의 사정을 보았을 것이다. 그러면서 세덕사의 딱한 사정을 그냥 보아 넘길 수 없어 혈족의 관계에 있는 옥산서원으로 위와 같은 내용의 통문을 보낸 것이었다. 그리고 이 통문이 옥산서원에 보내어진 뒤에 세덕사의 『고왕록』에는 다음과 같은 기록이 있다.

1830년 3월 : 매년 춘추향례 때 房燭‧紙‧筆墨을 옥산서원으로부터 빌려서 사용하던 것이 規例였으나, 금년에 溪亭에서 設講을 방해하는 변괴가 생겨 長貳 이하가 교체되어 빌려 쓰는 일이 미안하니 本所에서 스스로 마련할 것

이 기록을 보면 동강서원에서 옥산서원으로 보낸 통문이 흡족할 정도는 아니라 하더라도 옥산서원에서 세덕사에 어느 정도의 도움을 주었던 것으로 짐작이 된다.

[景賢祠와 啓賢祠]

위의 통문에서 眞城李氏의 先祖, 즉 퇴계의 할아버지인 李繼陽과 아버지인 李埴을 배향하는 祠宇를 景賢祠라 하고 있다. 하지만 지금의 기록들을 보면 경현사가 아니라 啓賢祠라고 하고 있다. 원래 이계양과 이식이 배향되던 곳은 洛川祠로 金富弼과 함께 모셔지고 있었다고 한다. 그런데 1824년 김부필이 퇴계와 같은 ‘文純’이라는 諡號를 받으면서 두 집안, 즉 光山金氏와 진성이씨 사이에 文字是非가 일어났다. 그로 인해 진성이씨들은 낙천사로 쳐들어가 廟門을 부수고, 廟壁과 담장을 훼손한 후 이계양과 이식의 位版을 가져 나와 따로 모신 곳이 계현사라고 한다. 진성이씨의 사우에 대한 이름이 지금의 기록과 본 통문이 다르다. 앞으로 자료를 통해 어느 것이 정확한 명칭인지 밝혀야 할 것이다.

[자료적 가치]

이 통문은 18세기 이후 門中의 派別로 세분화되어 경쟁적으로 건립되었던 院祠가 재정적으로 상당한 어려움을 겪고 있었다는 것을 보여주면서, 그 어려움에 도움을 줄 수 있는 상대가 다름 아닌 分派되어 나온 血族이라는 것을 보여주는 자료이다.

『민족문화논총』제45권 「慶州 世德祠 硏究」, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2010

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환