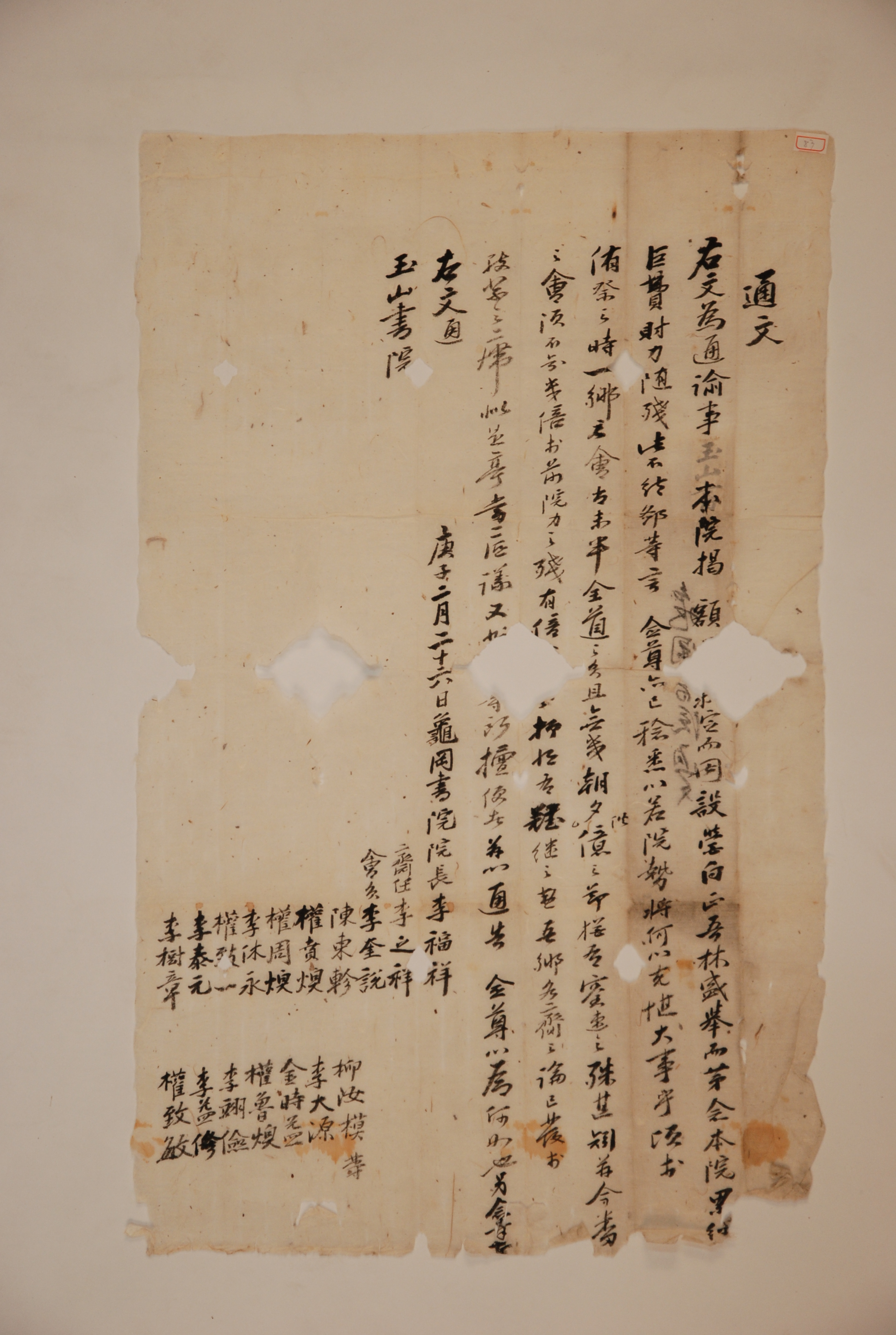

庚子年 2월 26일, 請額運動으로 막대한 費用이 들어가 남은 財力으로는 書院의 運營이 힘들게 되자 이의 해결방안을 玉山書院에 문의해온 龜岡書院의 通文

[내용 및 특징]

庚子年 2월 26일 龜岡書院에서 玉山書院로 보내온 通文으로 그 내용은 구강서원이 請額運動을 하면서 막대한 비용이 들어가 남은 財力으로는 서원의 운영이 힘들게 되자 그 해결방안을 문의해온 것이다. 이 통문의 내용을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

이 통문은 먼저 구강서원이 賜額을 내거는 일은 우리 士林을 바른 길로 향하게 하는 성대한 일이라는 말로 시작하고 있다. 이는 바로 구강서원의 사액에 대한 當爲性을 가리키는 것이다. 그런데 구강서원에서 사액을 받기 위해 여러 차례 막대한 경비를 쓰다 보니 그와 함께 재력이 달리게 되었다고 하였다. 이러한 사실은 자신들이 말하지 않아도 여러분들이 이미 모두 알고 있을 것이며, 만약 서원의 세력이 이와 같다면 장차 큰일을 어떻게 충분히 감당할 수 있겠느냐며 지금 자신들이 처한 어려운 형편에 대해 호소했다. 이러한 형편으로 해서 지난번 致祭를 할 때에 온 고을이 모였지만 행해여 할 禮節 전체의 절반도 행하지 못했으며, 또한 朝夕으로 치다꺼리를 해야 할 예절이 얼마 남지 않았는데 실상과 차이가 아주 심하다며 자신들의 형편으로는 서원의 행사를 제대로 치르지 못하고 있다고 하였다. 그리고 이번에 고을사람들이 모이는 회합에는 이전보다 자금이 몇 배가 들어갈 지 알 수 없지만 서원의 남은 힘보다 배나 더 있어야 하는데, 그렇지 않으면 자신들의 맡은 임무를 계속해나가기 어렵다며 사정의 절박함을 알렸다. 그러면서 자신들의 고을에 각자가 가진 의론들을 이미 치제의 자리에서 발표하여 이에 대해 마땅히 의논해야 할 것 같고, 또 멋대로 할 바가 아니기에 옥산서원에 통고하니, 어떻게 해야 할지 특별히 생각해 주면 참으로 고맙겠다는 말로 통문의 끝을 맺었다.

이 통문은 그 내용을 파악하는데 두 가지 문제점을 안고 있다. 먼저 文書의 保管狀態가 좋지 않아 찢겨나간 부분의 글자를 알 수 없다는 것이다. 다음으로 통문의 발행된 정확한 年度를 알 수 있는 端緖가 없다는 것이다. 전자의 경우는 크게 문제가 되지 않는 것으로 보인다. 왜냐하면 미세한 뜻은 추정을 통해 알 수밖에 없으나, 전체의 개략적인 내용은 분명하기 때문이다. 다음으로 이 통문의 발행 연도는 구강서원의 歷史와 분 통문의 내용을 통해 대체적인 것을 추론할 수밖에 없다. 이 추론의 단서는 먼저 서원의 건립에서 찾을 수 있다. 구강서원은 1692년(숙종 18)에 李齊賢의 影堂으로 건립되었다가 1707년(숙종 33)에 지금의 곳으로 移建하였고, 1732년(영조8)에 ‘龜岡書院’이란 懸板을 내어걸었다. 이런 역사적 사실을 보면 이 통문이 발행된 干支인 ‘庚子’는 ‘1780년(정조 4)’ 또는 ‘1840년(헌종 6)’ 둘 중 하나일 것으로 추정된다. 왜냐하면 그 이후에는 흥선대원군의 서원철폐령으로 1871년(고종 8)에 훼철되었기 때문이다. 그리고 이 두 가지 연도 중에 ‘1780년’일 가능성이 높다. 그 이유는 구강서원이 건립 초기부터 청액운동을 활발하게 벌였다는 기록이 있기 때문이다.

구강서원의 운영을 어렵게 할 정도 많은 경비를 쓰게 한 청액운동은 영당에서 서원으로 이건된 1707년부터 준비를 시작하여 1724년(경종 4) 2월에야 비로소 서원의 유생이 上京하였다. 그러나 이 시기는 서원이 과다하게 설립되어 그 폐단이 심각하게 노출되어 서원의 新設과 일체의 사액을 不許한다는 국가적 차원의 統制策이 강화되던 때였다. 또한 구강서원은 中央政界에서 이미 그 세력을 잃은 南人界 서원으로 西人政權 아래에서 사액을 받는다는 것은 사실상 불가능한 것이나 다름이 없었다. 그럼에도 불구하고 구강서원에서 청액운동을 펼치지 않을 수 없었던 것은 사액 여부가 그들의 향촌 내 생존권 확보와 직결되기 때문이었다. 다시 말해서 17세기 중반이후 서원의 사회적 폐단이 점차 노출되면서 이에 대한 制裁의 필요성이 제기되었고, 시간이 지나면서 국가에서는 그 强度를 더해 신설‧첩설을 금지시키는 등 원사훼철의 조짐이 엿보였고, 실제로 1714년(숙종 40)에는 不法으로 건립된 院祠에 대한 훼철 조치가 단행되기도 했다는 것이다. 이러한 흐름으로 볼 때 서원에 대한 국가의 公認이라고 할 수 있는 사액은 서원의 사활이 걸린 중대한 일이 아닐 수 없었다.

이처럼 모든 서원이 사액을 받기 위해 혈안이 되어 있는 만큼 그에 대한 제재 또한 엄격하여 1~2번의 청액으로 성사되는 경우는 거의 없었으며, 여러 차례에 걸쳐 청액을 했다고 하더라도 모두 실패하여 未賜額으로 남는 경우가 대부분이었다. 따라서 당시에 사액을 받기 위해서는 중앙관료에 대한 사전 청탁활동과 이들을 통한 중앙정부의 분위기 파악이 필수적이었다. 하지만 중앙정계에서 세력을 잃은 남인계의 구강서원은 사액을 청탁할 후원자를 얻기란 쉬운 일이 아니었다. 그러던 중 1809년(순조 9) 마침내 사액의 기회를 잡게 되었다. 그 해 2월 향사의 모임에서 청액에 대한 의논을 모으고, 3월 12일 당시 院長이었던 本孫 李奎五를 서울로 보내 분위기를 탐지하는 한편, 중앙에 고위관료로 있는 在京 본손과 연결하여 청액의 문제를 논의하였다. 분위기가 무르익어 4월에 경주 士林에서 구강서원의 사액을 위해 보낸 통문이 成均館에 도착하고, 성균관 유생들의 公議를 答通으로 얻었다. 이어서 8월에는 구강서원의 京院長으로 鰲恩君 李敬一을 추대하여 청액의 일을 주선하게 하였다. 그리하여 마침내 청액을 위한 伏閤을 거행하려 하였으나 때마침 松庵 李之詩의 시호를 청하는 복합이 진행 중인데다 中宮殿에 해산일이 가까워져 부득이하게 미루지 않을 수 없었다. 복합이 미루어지는 사이 구강서원에서는 9월에 집회를 갖고 사림의 名帖을 거두었는데 이 청액소에 慶尙左道 전역에 걸친 995명이 연명하였다. 본 통문에서 구강서원의 사액이 사림을 바른 길로 향하게 하는 성대한 일이라고 자신 있게 말할 수 있었던 것도 이러한 호응을 이끌어낼 수 있었기 때문이었던 것으로 보인다. 이 請額疏를 가지고 10월 7일 돈화문 밖에서 마침내 복합에 들어갔다. 8일에는 이경일을 비롯해 李集斗, 李厚源 등이 승정원에 소청의 뜻을 전했다. 그러나 승정원에서의 답변은 서원을 건립하거나 청액하는 소청은 국가의 금령과 관계되기 때문에 올릴 수 없다는 것이었다. 이에 이집두가 재차 편지를 보냈지만 답서는 첫 번째 것과 같은 것이었다. 그리고 10일에 승정원의 서리가 請疏한 대표자를 불러 들어가니 임금께서 하교하시기를 "위로하고 타일러 돌려보내라."고 했다는 것이었다. 이에 즉시 복합을 거두고 물러나왔다.

구강서원의 청액은 설립 초기인 1724년부터 시작되어 받아들여지기까지 장장 85년이나 걸렸다. 그 긴 기간 동안 오직 사액을 위해 서울을 오르내리는 사람의 經費와 중앙정계와의 人脈을 형성하기 위해 들여야 했을 金錢 등은 실로 막대했을 것이라는 것을 쉽게 짐작할 수 있다. 지방의 한 서원이 이러한 비용을 감당하기에는 벅찼을 것이라는 것을 상상하고도 남음이 있다. 이 통문은 바로 엄청난 청액의 비용으로 서원의 운영마저 어려움에 처하게 되자 이웃 서원에 도움을 요청하는 절박함을 담고 있다.

[자료적 가치]

이 통문은 請額運動으로 龜岡書院의 財政狀態가 얼마나 어렵게 되었는가를 보여주기도 하면서, 당시에 그러한 활동에 상당한 費用이 들어간다는 것을 간접적으로 보여주는 자료이기도 하다.

『조선시대사학보』제34권 「慶州 龜岡書院 연구」, 이수환, 조선시대사학회, 2005

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환