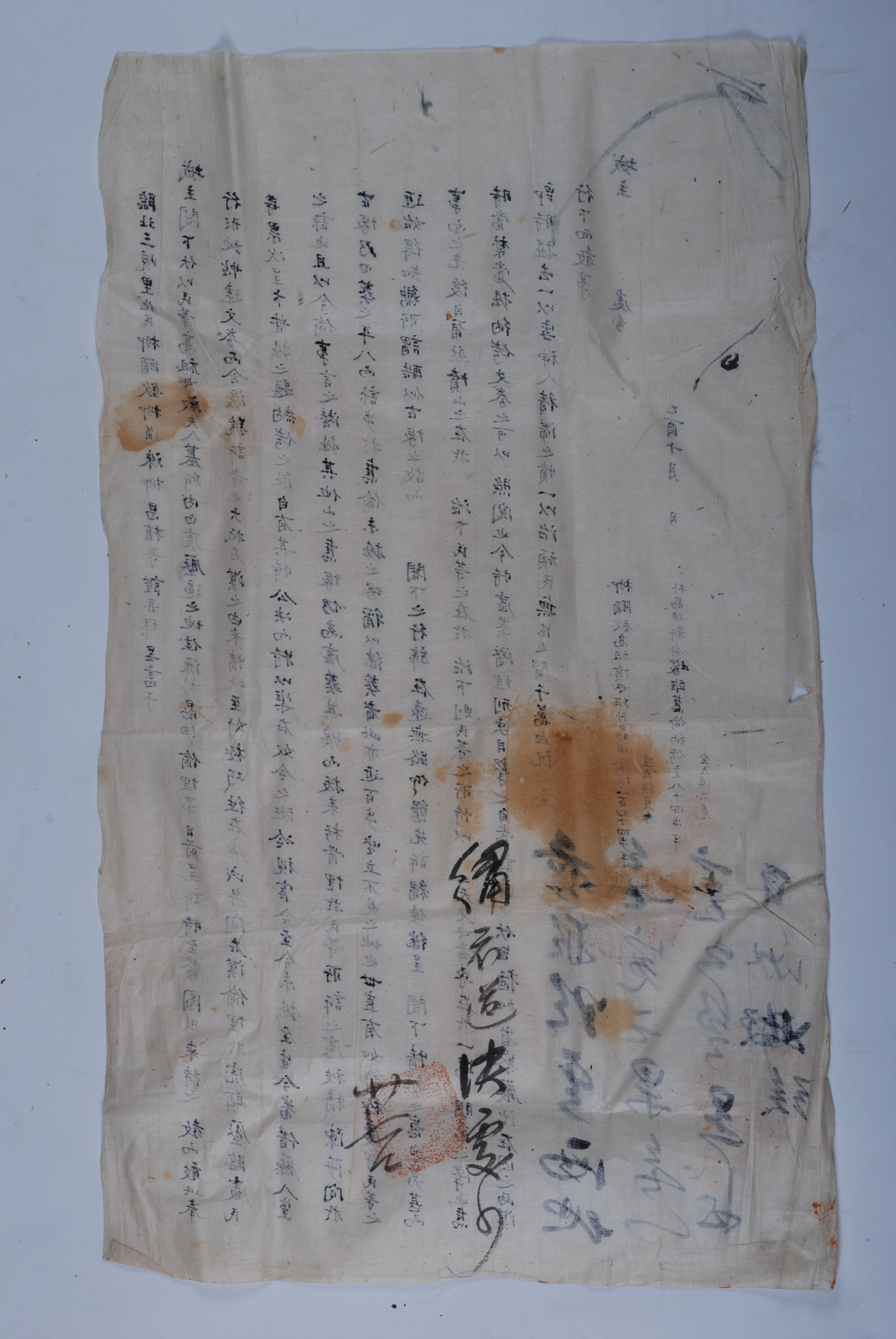

1885년 10월, 臨北面 三峴里에 거주하는 柳頤欽 등이 자신들의 高祖母 묘역 내에 朴勗伊가 偸葬한 사실을 명백히 밝혀 그 묘소를 移掘해가게 해줄 것을 安東府使에게 호소하는 上書

내용 및 특징

1885년(고종 22) 10월, 臨北面(지금의 안동시 임동면) 三峴里에 거주하는 柳頤欽 등의 全州柳氏가 安東府使에게 올린 上書로 그 내용은 그들의 高祖母가 안장된 묘역의 白虎脈 가까운 곳에 朴勗伊이라는 자가 偸葬한 사실을 밝혀 즉시 移掘해가게 해줄 것을 호소하는 것이다. 이 상서를 올리기까지의 사정은 다음과 같다.

전주유씨의 先山인 安東府 東後面 佳流村(지금의 안동시 와룡면 가류리) 뒷산 아래에 사는 박욱이이라는 자가 그곳에 투장한 사실을 며칠 전에 訴狀으로 올리자 산의 도형을 가지고 와서 기다리라는 지시가 있어 이렇게 지형지세를 그린 것을 받들고, 그와 관련된 문서들을 두루마리로 만들어 와서 눈물을 뿌리며 호소하게 되었다. 박욱이라는 자가 지어낸 상황은 지극히 간사하고 극도로 교묘한 것이다. 지난 경술년, 즉 1850년에 고조모의 묘소가 있는 백호맥 가까운 곳에 투장한 것이 있어 전주유씨들이 여러 차례 소송을 제기하여 빨리 이굴해가라는 판결과 함께 官家의 판결에 응하겠다는 자술서가 있다. 그런데 그가 全州柳氏의 관노와 사령 가운데 우두머리로 관청의 명령을 깔보고 지금까지 파내어가지 않을 뿐만 아니라, 지금과 같이 남의 대청을 빌려 쓰다가 안방까지 들어간다는 말처럼 남의 권리를 야금야금 침범하는 계책을 꾸몄다. 그리고 박욱이가 투장한 방법은 다른 산의 오래된 무덤을 몰래 파서 그것으로 거짓 장례를 치르고, 삭은 뼈를 가지고 와서는 전주유씨들을 희롱하였다. 또한 소송의 대상이 되고 있는 곳은 오래된 무덤 사이로 떼를 입히고는 장례를 지낸지 8년이 되었다고 말하고, 걸음의 수를 계산하여 옛날에 투장하여 파내어가지 않은 묘소에 자손을 이어서 장사지낸 것이며, 이것 또한 100步 정도로 고조모의 묘소와는 앉으나 서나 보이지 않는 곳이라고 하였다. 전주유씨들은 박욱이가 오래된 무덤처럼 만들어 투장한 것을 최근에야 알고 안동부사에게 호소하려 하였으나 먼 곳에 행차하여 호소할 길이 없어 먼저 암행어사에게 호소하고 이어서 안동부사에게 다시 상서를 올리게 되었다. 과거에 투장을 금지하고 파내어가라고 한 관가의 문서를 자세히 살펴보고, 지금 거짓으로 장사를 지내고 투장한 것을 刑吏가 직접 목격하고 이를 상세히 아뢰게 된다면 사실을 충분히 알게 될 것이라고 전주유씨들은 호소하였다. 그와 함께 이를 근거로 박욱이와 그의 무리들을 엄하게 다스려 즉시 투장한 묘소를 파내어가게 하여 자신들의 쌓인 한과 법을 무시하는 완고한 백성들을 다스려 줄 것을 전주유씨들은 간청하였다.

이 시비는 묘지와 관련된 산송의 전형적인 형태이다. 전주유씨들이 올린 상서를 보면 이곳에 대한 산송은 이미 30여 년에도 있었다는 것을 알 수 있다. 그것은 박욱이와 마찬가지로 전주유씨의 선산이 있는 가류리에 사는 朴尙文이라는 자가 고조모 묘소의 백호맥 자락에 투장을 한 사실이다. 이에 대해 전주유씨들은 여러 차례 상서와 소지를 올려 투장의 사실을 확인받고, 1850년으로부터 언제까지 이굴해가겠다는 진술서인 侤音을 받기까지 하였다. 하지만 이 상서에 따르면 그 묘소는 약속대로 이굴해가지 않고 그대로 남아 있는데다 박욱이이라는 자가 다시 새롭게 투장을 하였다. 이 두 가지 사실을 전주유씨들은 같은 일로 취급하고 있다. 다시 말해서 1850년과 박욱이이라는 사람은 다른 사람이기는 하지만, 그 투장한 사실은 서로 연계되어 있다고 전주유씨들은 생각하고 있다는 것이다. 그러나 1850년의 소송에서 1850년이 남긴 고음을 보면 그의 나이가 당시에 56세였던 것을 생각하면 두 사람은 동일인일 수 없다. 그럼에도 불구하고 이 두 차례의 투장을 연계되어 있다고 간주하는 것은 여러 정황으로 미루어볼 때 두 사람이 一族일 가능성이 높은 것으로 추측이 된다. 그래서 전주유씨들은 상서에서 이 두 차례의 투장에 대해 남의 대청을 빌려 쓰다가 안방까지 들어가려는 계책이라고 한 것이다.

그런데 박욱이가 이처럼 전주유씨의 선산 아래에 묘소를 쓰려고 하고, 전주유씨들은 그가 투장하는 것을 한사코 막으려 하는 것은 이른바 묏자리를 둔 다툼이 아니었다. 그것은 그 묘소들이 자리하고 있는 산의 소유를 주장하기 위한 것이었다. 조선에서는 "산림과 천택은 백성들과 함께 공유한다[山林川澤與民共之]"라는 이념 아래 원칙적으로 산림의 사적인 점유에 대해 강력하게 금지하는 정책을 폈다. 그리고 이 정책은 산지의 개인적 소유를 묘소에만 허용하고, 그 묘소의 범위 또한 후기로 갈수록 사대부에게 유리하게 확대되어졌다. 조선의 건국 초기에는 고려의 제도를 계승하여 최고위층인 종친 1품이면 사면 각 100보로 한정하고, 그 나머지는 일정한 비율로 감하여 최하층인 6품은 50보로 하였다. 하지만 『주자가례』가 보급되면서 그에 따라 관직의 고하에 따라 차등을 둔 의례보다는 사대부 공통의 의례를 지향하고, 또한 지세의 흐름을 고려하지 않는 산술적 거리보다는 풍수의 지세에 따른 좌청룡‧우백호를 수호의 범위로 삼는 ‘龍虎守護’를 허용하였다. 그 결과 1676년(숙종 2) 3월에 사대부 先山의 용호 내 養山處에 타인이 묘를 쓰지 못하게 함으로써 용호수호를 법적으로 공인하게 되었다. 이어서 영조대에 이르러 『續大典』에 정식 법조항으로 확정되었다. 그래서 사대부의 묘역범위는 현실적으로 200보까지로 확정되고, 이를 인정하게 되었다.

이렇게 묘지를 근거로 산지의 소유를 인정받게 되면 그 산의 산출물, 즉 즉 땔감, 목재, 흙 등을 통한 경제적 이익을 독점할 수 있는 권리를 인정받게 된다는 것이다. 이것이 박욱이가 투장을 하려고 하고, 전주유씨들이 투장을 막으려는 가장 큰 이유였다. 이렇게 묘소가 경제적 이익을 가져다주는 자원이 되자 이를 소유하기 위해서는 감시와 관리가 함께 이루어져야만 했다. 그렇게 하지 못할 경우에는 다른 사람들이 마구 침범할 뿐만 아니라, 또한 다른 사람들로부터 자신의 소유임을 인정받지도 못한다. 묘소를 통해 산지를 소유하고 있는 사람들은 養山과 禁山을 통해 관리를 하고, 墓直이나 墓戶를 두어 타인이 자신의 영역을 침범하지 못하도록 감시를 해야만 했다. 그래서 조선 후기로 올수록 산림의 소유권은 자신이 점유한 산림에 대해 다른 사람의 이용을 배제할 만한 실력을 갖춘 사람들에게만 허용된 것이었다. 박욱이가 사대부인 전주유씨의 선산에 투장을 하려고 하는 것은 이 상서에서도 말한 것처럼 그가 全州柳氏의 관노와 사령 가운데 우두머리로 지역에서 나름의 세력을 갖추고 있다고 생각하기 때문이었다.

그러나 이 상서에서도 밝히고 있지만, 이 산은 이미 30여 년 전인 1850년에 이와 유사한 일로 전주유씨들의 것으로 판결이 났었다. 그리고 이전에 암행어사에게 두 번에 걸쳐 올린 상서에 대해 암행어사는 박욱이로 하여금 투장한 묘소를 이굴해가라는 판결을 내렸다. 이것을 보면 이 산의 소유는 객관적으로 볼 때 전주유씨의 소유임을 알 수 있다. 하지만 안동부사는 두 묘소에는 원망이 없게 하고 두 집안에는 차별이 없게 하고자 하여 이 문제를 스스로 처리할 것이니 기다리라는 題音을 내렸다. 이렇게 신중하게 처리하는 것은 이 시비가 그 당사자들에게 사회적으로 뿐만 아니라 경제적으로도 중대한 결과를 초래하기 때문이다.

[자료적 가치]

이 상서는 전주유씨들이 그들의 선산인 安東府 東後面 佳流村 뒷산에 朴勗伊에 투장한 사실을 안동부사에게 고소하기 위한 것이다. 이 소송과 관련된 자료로는 이것 외에도 上書와 所志, 그리고 侤音 등이 남아 있다. 또한 이 산과 관련된 송사가 1850년에도 있었으며, 그와 관련된 상서와 소지, 그리고 고음 등도 남아 있다. 이것들을 종합해서 비교 고찰하면 조선 후기에 있어서 산송이 어떻게 진행되고, 처결되었는지를 자세히 알 수 있을 것이다.

『조선후기 山訟과 사회갈등 연구』, 김경숙, 서울대학교 박사학위논문, 2002

『고문서연구』33, 「조선후기 산송과 상언‧격쟁」, 김경숙, 한국고문서학회, 2008

『東方學志』77, 「조선후기 山訟과 山林 所有權의 실태」, 김선경, 연세대학교 국학연구원, 1993

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환