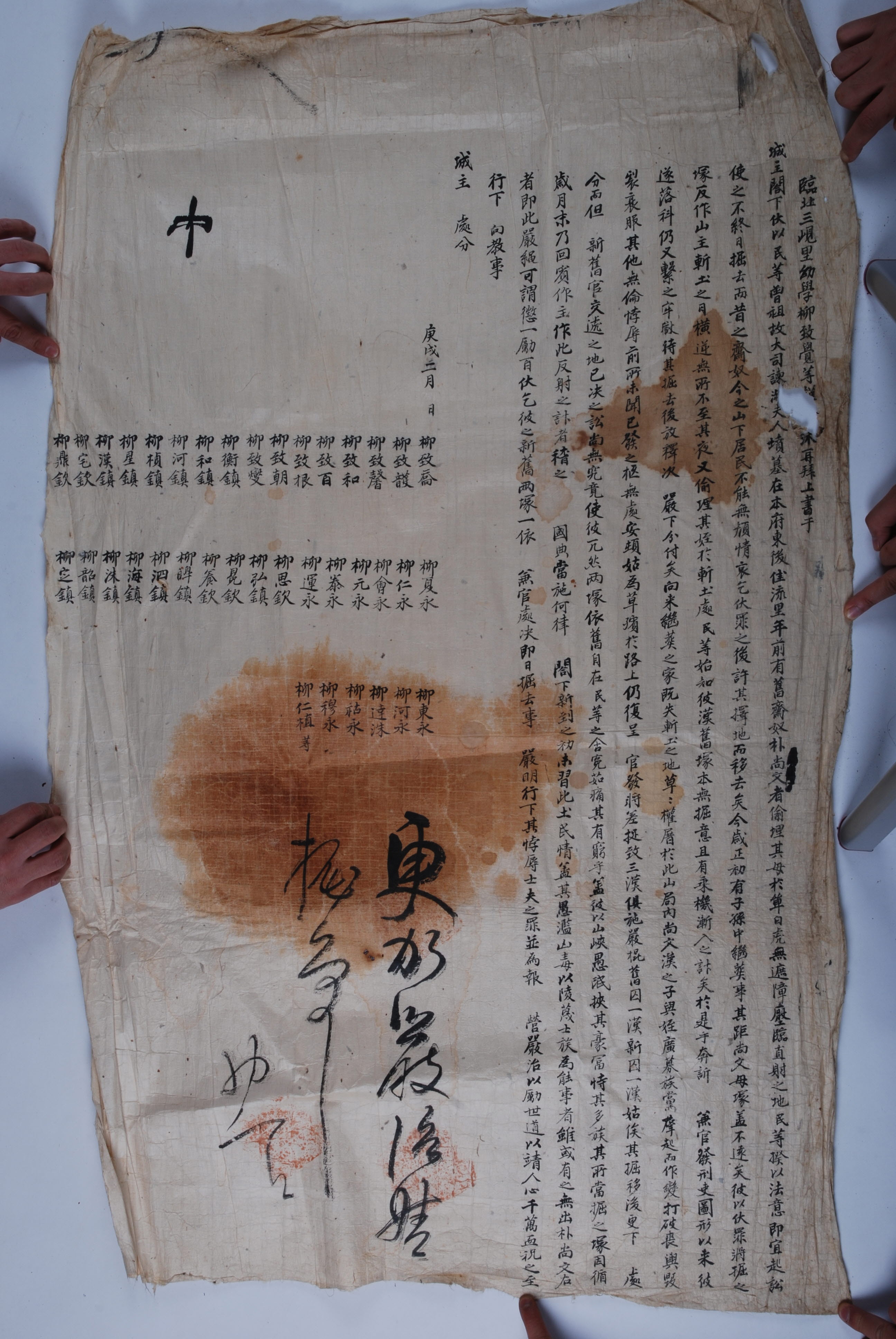

1850년 2월, 安東府 臨北面 三峴里에 거주하는 柳致覺 등이 자신들의 先山에 朴尙文이 偸葬한 묘소를 移掘해 가도록 하고, 그를 처벌해 줄 것을 安東府使에게 호소하는 上書

내용 및 특징

1850년(철종 1) 2월, 臨北面(지금의 안동시 임동면) 三峴里에 거주하는 柳致覺외 38명이 연명하여 安東府使에게 올린 上書로 그 내용은 자신들의 先山 아래에 살면서 그 곳에 투장한 朴尙文을 처벌하고, 그 묘소를 移掘해가도록 해줄 것을 호소하는 것이다. 이 상서에 따르면 그 사정은 다음과 같았다.

유치각 등이 일가를 이룬 全州柳氏 水谷派의 선산은 安東府 東後面 佳流里에 있으며, 그 곳에는 대사간을 지낸 柳正源의 부인인 淑夫人 宣城李氏의 묘소가 있다. 그런데 몇 해 전에 옛날 재실의 노비였던 박상문이란 자가 숙부인 묘소의 백호맥에 그 어머니의 묘를 몰래 썼는데, 그 곳은 숙부인의 묘소를 향해 가린 것 없이 압박하면서도 곧바로 쏘아보는 곳이었다. 그래서 그들은 법의 뜻에 따라 판별하기 위해 즉각 소송을 제기하고 그로 하여금 투장한 묘소를 하루 빨리 파내어 가게하려 하였다. 그런데 그가 과거에는 재실의 노비였고, 지금은 그 산 아래에 거주하는 백성이었기에 잔잔한 정이 없을 수가 없어 자신의 죄를 시인하게 한 후에 땅을 택하여 묘소를 옮겨가는 것을 허락해 주었다. 그런데 금년 봄, 즉 1850년의 봄에 일가의 형제를 숙부인이 묻힌 산 안에 葬事를 지내려 하는데, 박상문의 어머니 묘소와 거리가 멀지 않았다. 이러한 지경에서 자신의 죄를 시인하고 파내어 가야할 묘소를 가지고 도리어 산의 주인 행세를 하였다. 그래서 묘소를 쓰기 위해 지세를 알아보는 날에는 온갖 이치에 어그러진 행동을 다하였다. 그리고 그 날 밤에는 묘소를 쓸려고 했던 자리에 그 질녀의 시신을 몰래 가져다 묻었다. 그제야 박상문이라는 자가가 옛 무덤을 본래 파내어갈 뜻이 없었고, 또한 기회를 틈타 점차 산 안으로 들어오려는 계책을 가지고 있다는 것을 알게 되었다고 한다. 이에 전주유씨의 문중에서는 이웃 고을의 수령에게 달려가 소송을 제기하고 刑房이 발행하는 山麓圖를 제시하여 박상문이 마침내 패소하여 감옥에 갇히고 그 묘소를 파내어간 후에 석방하라는 엄한 분부가 내려졌다. 그런데 지난번 장례를 지내려는 집안에서 임시로 마련한 묘소자리를 잃어 급하게 이 산 안에 임시로 葬事를 지내려하자, 박상문의 자식들과 사촌들이 자기 집안사람들을 두루 모아 변란을 일으키고 상여를 부수고 상복을 찢는 등 패악스럽기 짝이 없는 행동을 하였다. 그래서 이미 상례를 거행한 棺은 편안히 쉴 곳이 없어 길가에 임시로 덮어둘 수밖에 없었다. 이에 다시 관청에 알려 세 사람을 붙잡아 모두 엄한 곤장을 내리고 옛 죄수 1명과 새로운 죄수 1명을 가두고 묘소를 옮겨가기를 기다렸다가 다시 석방하라는 처분이 내려졌다. 그러나 수령이 교체되는 시기라 이미 판결이 난 소송이지만 결국 저들로 하여금 실행하게 하지 못하고 투장한 묘소들은 예전처럼 그대로 있게 되었다고 그간의 사정을 이 상서는 밝혔다. 그리고 안동부사의 부임과 함께 이 상서를 제출하면서, 부임 초기에 이 지방 백성들의 사정에 익숙하지 못하지만, 박상문과 같이 어리석고 외람된데다가 흉악한 자로서 士族을 능멸하는 자를 엄히 다스려 세상에 도리가 행해질 수 있도록 권면하고 사람들의 마음을 안정시켜주기 바란다는 말을 덧붙였다.

이 상서는 조선의 3대 소송 중의 하나라고 하는 山訟과 관련된 것이다. 그 내용에서도 알 수 있는 것처럼 이번이 첫 번째 소송이 아니다. 새로운 안동부사가 부임하기 전에 이미 이웃 고을 수령에게 소송을 하여 승소의 판결을 받았다. 하지만 피고인 박상문은 판결대로 묘소를 옮겨가지 않고 버티고 있었다. 그래서 새로운 안동부사의 부임에 맞추어 다시 한번 전주유씨 문중에서 연명으로 소송을 제기한 것이다.

그런데 박상문이 이렇게 막무가내로 移掘을 거부하는 것은 이 소송이 단지 묘소 그 자체만의 문제가 아닌 것으로 파악된다. 이러한 사실은 첫 번째 소송에서 증거로 제출한 산록도에 그 단서가 있다. 이 산록도를 보면 하나의 산에 세 줄기의 맥이 내려오는데 가운데가 전주유씨의 선산이 있으며, 그 오른쪽이 박상문의 집안에서 대대로 내려오던 묘지와 근자에 새롭게 쓴 그의 조카의 묘가 있는 곳이다. 그리고 그 사이에는 논 한 곳과 人家, 그리고 작은 개울이 있으며, 두 묘소 사이의 거리는 176걸음이 떨어져 있는 것으로 그려져 있다. 이처럼 두 집안에서 묘소를 쓴 산의 줄기가 다르고, 또 둘 사이의 거리를 보면 법규상 전혀 시비의 대상이 될 수 없다.

원래 조선의 묘역 범위는 고려시대의 제도를 계승하여 종친 1품이면 사면 각 100보로 한정하고, 2품은 90보, 3품은 80보, 4품은 70보, 5품은 60보, 6품은 50보로 되어 있었다. 거기에 문무관은 10보씩 체감하고, 7품 이하와 생원‧진사 및 유음 자제는 6품과 같으며, 부녀자는 남편의 직에 따른다고 『경국대전』에 명시하였다. 하지만 『주자가례』에서는 관직의 고하에 따라 차등을 둔 의례보다는 사대부 공통의 의례를 기본이념으로 하였으며, 또한 지세의 흐름을 고려하지 않는 산술적 거리보다는 풍수의 지세에 따른 좌청룡‧우백호를 수호의 범위로 삼는 ‘龍虎守護’를 지향하였다. 그 결과 1676년(숙종 2) 3월에 사대부 先山의 용호 내 養山處에 타인이 묘를 쓰지 못하게 함으로써 용호수호를 법적으로 공인하게 되었다. 이어서 영조대에 이르러 『續大典』에 정식 법조항으로 확정되었다. 그래서 사대부의 묘역범위는 현실적으로 200보까지로 확정되고, 이를 인정하게 되었다.

이러한 새로운 법규에 따라 박상문이 쓴 묘소는 전주유씨의 선산 내에 있는 것이 된다. 그래서 연이은 소송에서 박상문은 패소하고 전주유씨 측이 승소한 것이다. 그런데 산록도를 보면 두 묘소는 제법 거리가 떨어져 있을 뿐만 아니라, 그 사이에 논과 몇 채의 人家, 그리고 개울이 있어 서로의 묘소에 영향을 미치지 않는 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 전주유씨들이 소송을 제기한 것은 박상문이 자기 집안의 묘소를 근거로 산림의 이용과 소유를 주장할 것이기 때문이었다. 이 상서에서 박상문이 자기 어머니의 묘소를 근거로 주인행세를 하려고 한다거나, 투장한 묘소를 파내갈 의도가 없이 기회를 봐서 산 안으로 점차 들어올 계책이라고 한 것이 바로 이러한 사실을 간접적으로 나타내고 있는 것이라고 할 수 있다. 전주유씨 문중에서는 이러한 기미를 알고 있기 때문에 이미 승소한 소송임에도 불구하고 다시 신임 안동부사의 부임에 때를 맞추어 다시 상서를 제출한 것이다. 그러나 박상문의 입장에서 보면 묘소를 이장한다는 것은 그 산림의 이용과 소유를 포기하는 것이기 때문에 옥에 갇혔음에도 불구하고 판결에 쉽게 복종하지 않는 것이다.

이전에 있었던 소지와 마찬가지로 이번의 상서도 외형상으로 보면 그 시비의 핵심이 묘소의 자리에 있다. 그러나 이번의 상서가 이전 소지와 다른 점은 이 시비를 서민이 士族을 능멸하는 하극상의 대립으로 몰아가고 있다는 것이다. 그래서 박상문의 신분을 과거 자신의 재실을 관리하던 노비로 처음 투장을 했을 때 사정을 봐서 말미를 주었음에도 불구하고, 移掘해 가기는 커녕 오히려 일족들을 모아 자신들의 장례를 훼방했다는 점을 부각시켰다. 이와 같은 호소는 이 소송이 산림의 소유와 이용을 위한 이익다툼이라는 것을 감출 뿐만 아니라, 자신들의 억울함을 효과적으로 알리는 방식이었다. 그 결과 신임 안동부사의 "다시 엄히 다스린 후에 묘소를 파내가도록 재촉하라."는 판결을 받게 되었다.

조선 후기에 들어서면 현실적으로 山地의 사적인 점유가 이루어지기는 했다. 그러나 산지의 이용에 있어 공공성을 외면할 수가 없었다. 그래서 조정에서는 산지를 법적으로 소유권을 공인하지도 보장하지도 않는 어정쩡한 태도를 취하였다. 이러한 이유로 해서 양반 사대부를 위시한 일반 개인의 墓圍地 또는 養山 등을 둘러싸고 산송이 빈번하게 일어났다. 이 상서 또한 이러한 것에서 기인한 한 사례라고 할 수 있다.

[자료적 가치]

이 상서는 산송에서 두 번째 訴狀이 되는 셈이다. 이는 산송이 단번에 끝난 것이 아니라, 여러 번의 소송을 거쳐야 한다는 것을 보여준다. 이 산송과 관련해서 본 소지를 포함해 여러 소지와 상서가 남아 있다. 이러한 것들을 종합하면 산송의 전말을 연구하는데 중요하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

『조선후기 山訟과 사회갈등 연구』, 김경숙, 서울대학교 박사학위논문, 2002

『고문서연구』33, 「조선후기 산송과 상언‧격쟁」, 김경숙, 한국고문서학회, 2008

『東方學志』77, 「조선후기 山訟과 山林 所有權의 실태」, 김선경, 연세대학교 국학연구원, 1993

1차 작성자 : 하창환, 2차 작성자 : 이수환