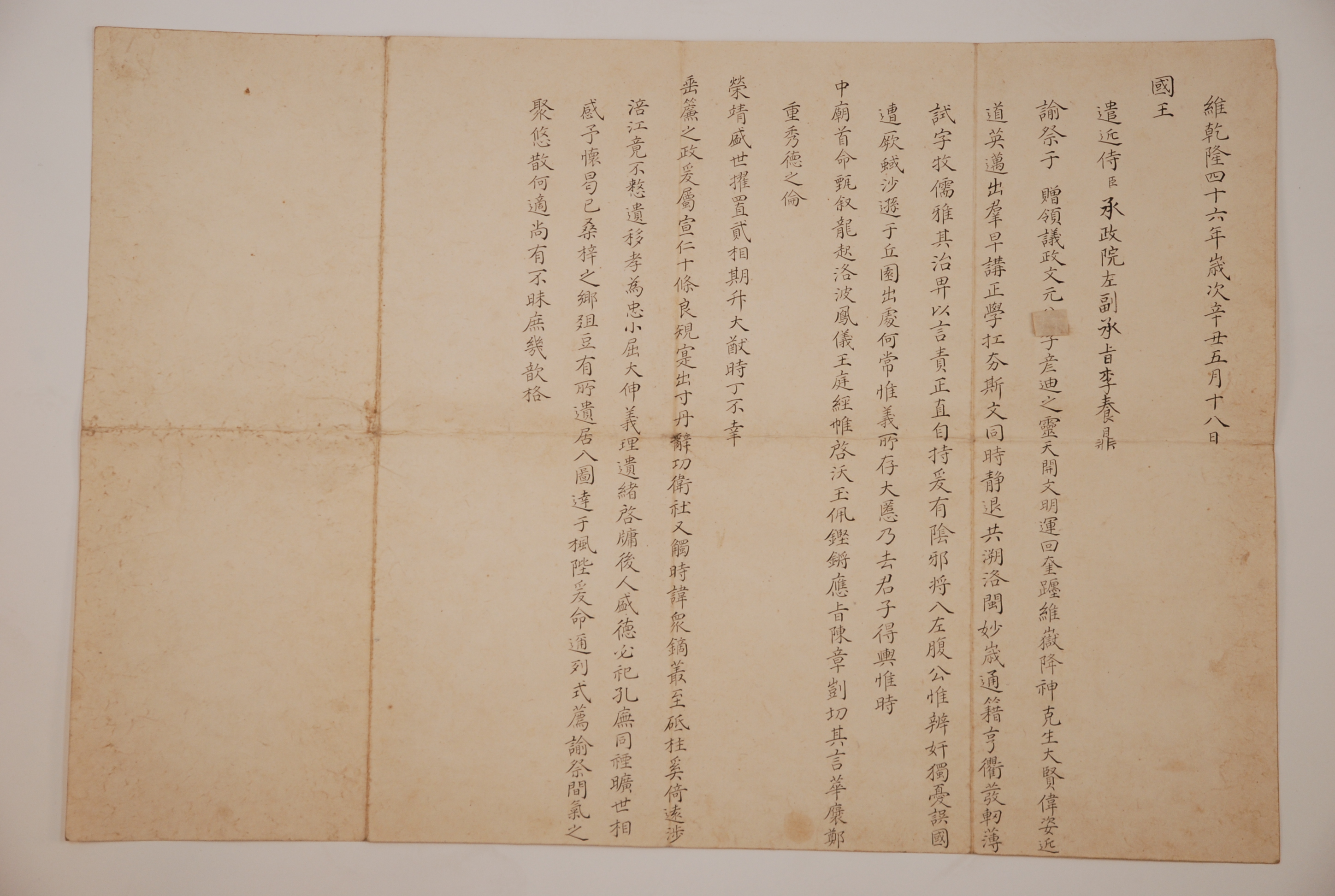

1781년 5월 18일 王命으로 同副承旨 李養鼎이 玉山書院에서 致祭를 올리며 읽은 祭文.

1781년 5월 18일 王命으로 左副承旨 李養鼎이 玉山書院에 致祭를 올리며 읽은 祭文이다. 옥산서원은 건립이래로 17세기 초반까지 다수의 치제가 있었던 것으로 확인된다. 그러나 당쟁이 치열히 전개되고, 영남 남인이 몰락하면서 옥산서원에 대한 致祭역시 단절되었다. 그런 가운데 18세기 말에 회재 이언적의 학문이 영조와 정조에 의해 주목을 받으면서 그를 제향하는 옥산서원 역시 국왕의 관심을 끌게 되었다. 『영조실록』에 의하면, 1763년(영조 39) 8월 25일 영조는 회재의 후손인 李憲黙을 소견하고, 경상감사에게 명령하여 옥산서원의 경치를 그려서 올리도록 하였다. 또한 정조는 1781년(정조 5) 4월 23일 옥산서원과 도산서원으로 禮官을 보내어 宋時烈을 제향하는 노론계의 대표적 서원인 華陽書院에 준하여 祭官과 祭需를 갖추어 치제하도록 명령하였다. 이것은 서인 내지 노론과 차등을 두지 않겠다는 의미로서 회재와 퇴계에 대한 존경의 뜻이었다. 영남에서는 수백 년 만에 시행된 치제였던 만큼 그 의미와 규모가 성대했을 것임을 짐작할 수 있다. 아울러 치제를 통하여 두 서원의 위상은 더욱 높아지게 되었다. 즉 영남지역을 벗어나 조정에까지 다시금 두 서원에 대한 관심이 증폭했던 것이다.

제문에서는 회재의 학문연원이 같은 시대의 趙光祖, 李滉과 더불어 周敦頤와 朱子에서 이어진다고 하였다. 즉 程朱學의 적통을 이들이 함께 잇고 있음을 강조하였다. 아울러 회재의 정밀하고 깊이 있는 학문은 『大學章句補遺』, 『九經衍義』로 대표되며, 신하로서도 수렴청정 하에서 「一綱十目疏」를 올려 군주의 바른 길을 제시하고, 훗날 유배되어 사망했지만 그의 의리와 유지는 남아서 후인들에게 전해졌다고 칭송하였다. 아울러 선조들의 자취가 남아있는 고향에 그를 제향하는 서원이 있고, 그곳의 그림이 왕명으로 올려 졌었다고 했다. 이러한 예식에 의거하여 사람을 뽑아 보내어 제사를 지낸다고 하였다. 즉 제문의 내용은 회재의 학문이 정주학의 적통을 계승하였으며, 학자이자 신하로서 모범이 됨을 말하고 있다. 아울러 치제를 하는 것도 이전에 그곳의 그림을 그려올렸던 법식에 따라 행하는 것임을 강조하였다. 아마도 집권 초기의 정조로서는 노론 대신들의 입장을 고려하여 영남 남인을 끌어들이려한다는 혐의를 피하려는 의도로 추정된다. 실제 두 서원에 대한 치제를 결정하는 과정을 통해서도 이러한 避嫌노력은 확인된다. 4월 23일 정조는 두 서원에 대한 치제를 명령하면서 "등극 이래로 정무가 바빠서 두 先正臣을 제향하는 서원에 치제를 올리지 못한 것이 높여 사모하고 크게 우러르는 마음에 있어서 더욱 부끄럽다"고 했다. 아울러 "영조 때에는 두 서원의 터를 그려서 올리라는 명령까지 있었기에 이제라도 치제를 거행하는 것은 더더욱 진실로 마땅한 일"이라고 치제의 당위성에 대하여 직접 역설하였다. 그만큼 수백 년 만의 영남지역 치제인 만큼 노론 대신들의 반발을 사전에 무마하려는 의도였다. 이러한 마음이 치제문에도 반영되었던 것으로 보인다.

자료적 가치

이 제문은 1781년 치제 당시 사용된 것으로 당시 제례의 목적을 확인할 수 있다는 점에서 일정한 의미가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「19세기 초 경주 옥산서원 강당 중건과 위상 변화」,『한국학연구』57, 이병훈, 고려대학교 한국학연구소, 2016

「경주 옥산서원의 장서 수집 및 관리실태를 통해 본 도서관적 기능」,『한국민족문화』58, 이병훈, 부산대학교 한국민족문화연구소, 2016

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환