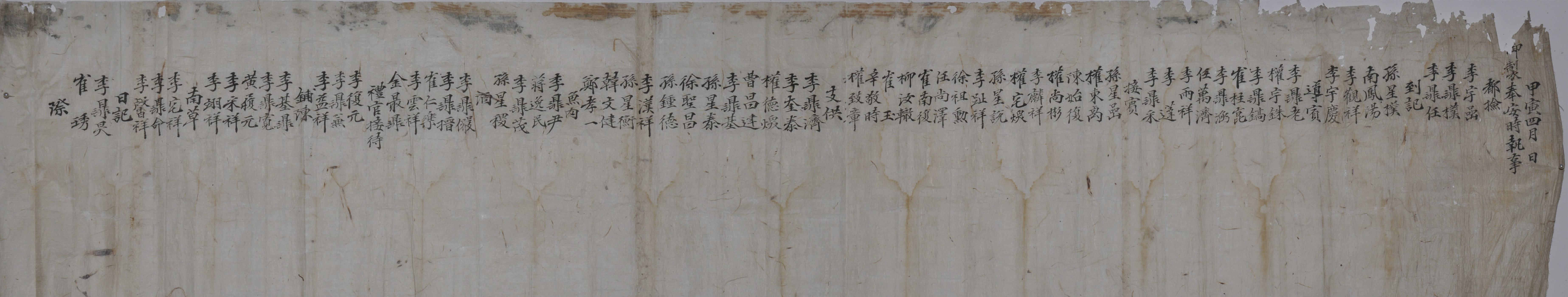

1794년 4월 御製를 奉安할 당시의 執事를 선출한 分定記

1794년 4월 御製를 奉安할 당시의 執事를 선출한 分定記이다. 1792년 閣臣 李晩秀가 영남에 내려와 首露王陵과 신라 始祖廟 및 玉山書院과 陶山書院에 致祭하였다. 이때 이만수는 도산서원에 들러 이황의 편지 모음을, 옥산서원에서 『大學續或問』을 가져다가 정조에게 바쳤었다. 그 이후 1794년 3월 22일에 정조가 두 책의 序文을 쓰고는 두 서원에서 각기 소장하도록 명령하였다. 이때 옥산서원에 내려진 것이『題先正晦齋續大學或問卷首』였다.

옥산서원은 1781년 서원의 건립 초창기를 제외하고 약 200년 만에 치제가 있었다. 당시 치제는 예관이 예문관에서 작성한 제문을 가지고 와서 진행하였다. 반면 1792년의 치제는 국왕인 정조가 직접 제문을 지어서 내려 보냈다. 봉건국가에서 국왕과 관련된 것은 직접적이던, 간접적이던 특별한 의미를 가졌다. 개별가문이나 서원 입장에서는 그들이 소속된 향촌사회에서 보다 우월한 지위를 유지내지 상승시키는 효과도 있었다. 실제 옥산서원에서도 이전과 동일하게 치제를 진행하되 더하여 閣臣 李晩秀의 의견에 따른 것이지만 ‘御製祭文’을 경주부에서 판각하여 강당에 게시하였다. 그만큼 국왕이 직접 지은 제문에 특별한 의미를 부여한 것이다. 또한 국왕을 대리하여 제사를 지내는 것이기에 경주부윤을 비롯한 현직 관원들이 執事官으로 참여하고, 제례에 있어서의 잡다한 일은 鄕執事를 선발하여 보조하도록 했다.

1794년의 奉安禮는 또 다른 점에서 의미가 컸다. 즉 이전과 같이 치제가 목적이 아니기에 執事官은 없었다. 하지만 국왕이 직접 작성하고 쓴 서문이 첨부된 서책이 내려온다는 점에서 이를 영접하고 봉안하는 절차는 필요했다. 이전의 치제시 제문이 내려올 때도 서원에서는 祗迎禮를 행하였으며, 어제제문을 판각하여 게시할 때도 역시 揭額禮를 행하였다. 그런 점에서 서원 측에서는 이를 맞이하고 봉안하는 일정한 儀禮를 실시하게 되었다. 비록 치제는 아니지만 국왕과 직접 관련되었다는 점에서 치제에 준하는 격식을 갖췄을 것으로 추정된다. 즉 현직 관원을 執事官으로 선정하고, 향내의 縉紳章甫를 향집사에 차정했던 것이다. 아울러 鄕內와 道內에 어제친필을 봉안하는 일을 알리고 많은 유생들의 참여를 바랬다. 옥산서원으로서는 국왕의 관심과 직접적 증거를 토대로 도내와 향내 유생들에게 알려서 서원의 위상을 提高하려는 목적이 있었던 것으로 추정된다.

본 집사분정기를 보면 都撿 3인, 到記 4인, 導賓 9인, 接賓 15인, 支供 12인, 魚肉 4인, 酒 5인, 禮官接待 3인, 鋪陳 5인, 南草 3인, 日記 2인 등 65인을 차정하였다. 이런 구성은 1792년 치제시의 구성과 거의 같았다. 도검은 봉안례 전체를 관장하고, 도기는 봉안례에 참석한 자의 명단과 봉안례 전반에 대한 재정 출입을 기록했다. 아울러 서문을 가져오는 예관을 접대하는 전담 인원을 두고, 행사에 참석하는 향내외의 손님들을 맞이하고, 안내하는 집사들도 선정하여 많은 손님이 섞였을 때의 혼란을 줄이고자 했다. 아울러 이들 손님들을 접대하기 위한 술과 고기, 담배를 제공하였다. 또한 일기 2인을 두어 이번 봉안례를 모두 기록하고 훗날에 참고할 자료로 삼도록 했다. 또한 임명된 집사들은 後孫인 驪州李氏가 대부분이었지만, 그 외에도 慶州李氏, 慶州孫氏, 英陽南氏, 安東權氏, 慶州崔氏, 慶州陳氏, 利川徐氏, 豐川任氏, 文化柳氏, 寧越辛氏, 昌寧曺氏, 谷山韓氏, 迎日鄭氏, 牙山蔣氏, 平海黃氏, 淸安李氏, 永川李氏 등이 있다. 이들은 모두 옥산서원을 출입하던 院儒들로서 그만큼 봉안례가 서원의 큰 행사였음을 짐작케 한다.

자료적 가치

이 집사분정기는 1794년 봉안례 당시의 규모를 짐작할 수 있는 자료로서 일정한 의미가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「19세기 초 경주 옥산서원 강당 중건과 위상 변화」,『한국학연구』57, 이병훈, 고려대학교 한국학연구소, 2016

「경주 옥산서원의 장서 수집 및 관리실태를 통해 본 도서관적 기능」,『한국민족문화』58, 이병훈, 부산대학교 한국민족문화연구소, 2016

『홍재전서』권55, 잡저, 정조,

『정조실록』권34, 정조 16년(1792) 3월 2일,

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환