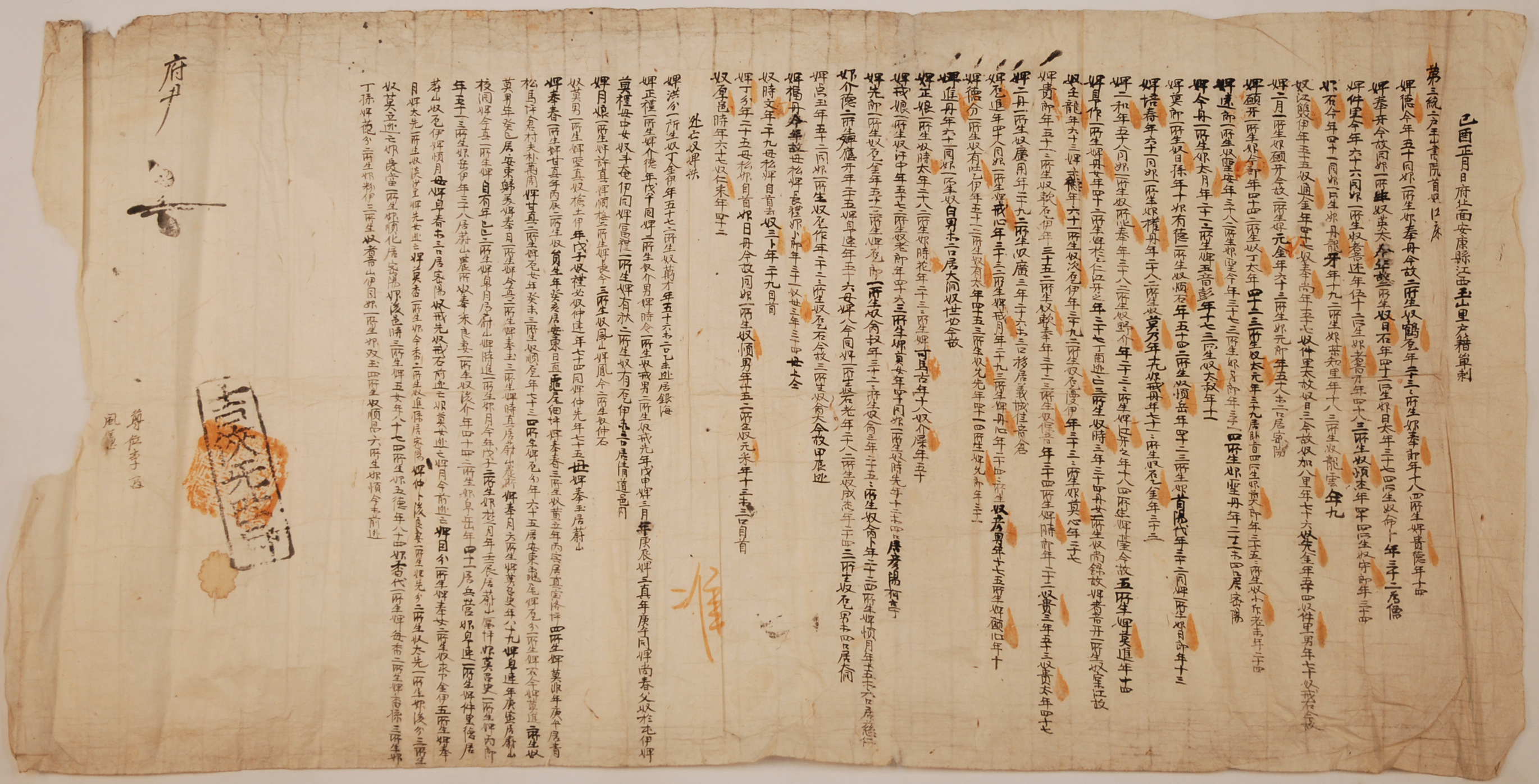

己酉年 正月 경주부 北面 安康縣 江西 玉山里에 거주하는 玉山書院 首奴 江床이 당시의 옥산서원 소속 노비들을 정리하여 慶州府에 제출한 戶口單子

己酉年 正月 경주부 北面 安康縣 江西 玉山里에 거주하는 玉山書院 首奴 江床이 당시의 옥산서원 소속 노비들을 정리하여 慶州府에 제출한 戶口單子이다.

옥산서원 소속 노비들은 각자 거주지가 다르므로 首奴를 중심으로 일괄 기재한 호구단자이다. 서원에는 이외에도 『奴婢案』을 두고 있었지만, 정기적으로 변동이 잦은 노비들의 현황을 정리하여 경주부윤의 재가를 받고 있었다. 이 호구단자는 노비의 관리 즉 사망, 도망 및 출생 등에 따른 소유권 변경과 유지 등의 목적으로 제작된 것이다. 기유년 호구단자를 보면 안강의 風憲과 옥산리의 尊位가 해당 내용을 확인한 후 부윤에게 올렸음을 알 수 있다. 이들은 경주부내에 있는 생존 노비 82口에 대하여 사실을 확인하였다. 그러나 도망 노비와 사망한 노비 및 타읍 소재 노비들에 대해서는 확인을 하지 않았다. 타읍 소재 노비들은 密陽 6구, 彦陽 4구, 慈仁 6구, 義城 2구가 있으며, 안강 大洞에 거주하는 노비 6구도 누락하였다. 이처럼 사망과 도망한 노비를 제외하고 생존노비들은 모두 106구가 확인된다.

한편 도망한 노비들은 별도로 逃亡奴婢秩에 수록하고 있다. 그러나 이 호구단자가 작성되기 6년 전인 甲辰年에 도망한 婢 点玉(52세)과 1소생 奴 乭作(22세) 등 2구는 호구단자의 본문에 기재하고 있다. 아마도 본 호구단자가 정기적으로 작성된 것이 아닌 필요에 따라서 부정기적으로 작성되면서 오래전 도망한 노비들과 구분하여 수록한 것으로 추정된다. 도망노지질을 보면 옥산서원에서는 도망한 노비들의 소재지와 그 후손들을 지속적으로 파악해 왔음을 알 수 있다. 이들은 대구 銀海, 淸道, 蔚山, 靑松, 安東, 密陽 등지에 거주하고 있었다. 그렇기에 이들을 推刷하기 위해서는 경주부윤뿐만 아니라 해당 고을 수령의 협조가 필수적이었다. 그리고 오랜 세월이 지나면서 이들 노비에 대한 소유권 또한 복잡하게 얽혀 있었던 것이다. 그래서 옥산서원에서는 이처럼 호구단자를 작성하여 수시로 부윤의 공증을 받고자 했던 것이다. 그러나 모든 노비들에 대하여 인증을 했던 것은 아니라는 것이 이 호구단자에서도 나타난다. 경주부에서는 경주부내에 생존해있는 노비들에 한하여 옥산서원의 소유임을 인정하고 있었다. 그럼에도 도망노비들의 명단을 부기한 것은 비록 세월이 흘러도 奴婢從母法에 의거하여 그 所生들이 모두 서원 소유가 되기에 이들을 포기할 수 없었던 것이다. 옥산서원의 「1696년 노비 준호구」와도 내용 서술에서 차이점이 확인된다. 그것은 노비들의 부모에 대한 기록이 없으며, 여자종의 경우에는 소생들의 父親에 대한 기록도 없다. 해당 노비들의 소생들만을 기록하고 있다. 이러한 변화는 첫째 당시 노비종모법 등이 강력히 시행되고 있었기에 기타 가계를 상세히 기재할 필요가 없었으며, 남자종의 경우 서원에서 사역할 경우에만 기재했을 경우이다. 둘째는 별도의 『노비안』이 원내에 비치되어 있기에 지방관에게 올리는 호구단자에는 간략하게 소속 노비와 그 소생의 성명 및 나이, 거주지만을 기재하였을 경우이다. 이외에도 옥산서원 노비는 수백 명이 있었던 것으로 기존 연구에서 언급하고 있다. 그러나 이 호구단자에는 그 수가 훨씬 적다. 이것은 기부, 매매, 투탁, 출생 등 여러 방식으로 새롭게 편입된 노비만을 대상으로 기재하였을 가능성도 있다.

자료적 가치

노비호구단자와 준호구 등의 호적은 전국적으로 매우 드문 사례로서 조선후기 재산관리의 한 형태를 보여주는 자료이자, 옥산서원의 노비 추이를 확인할 수 있는 자료로서 사료적 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환