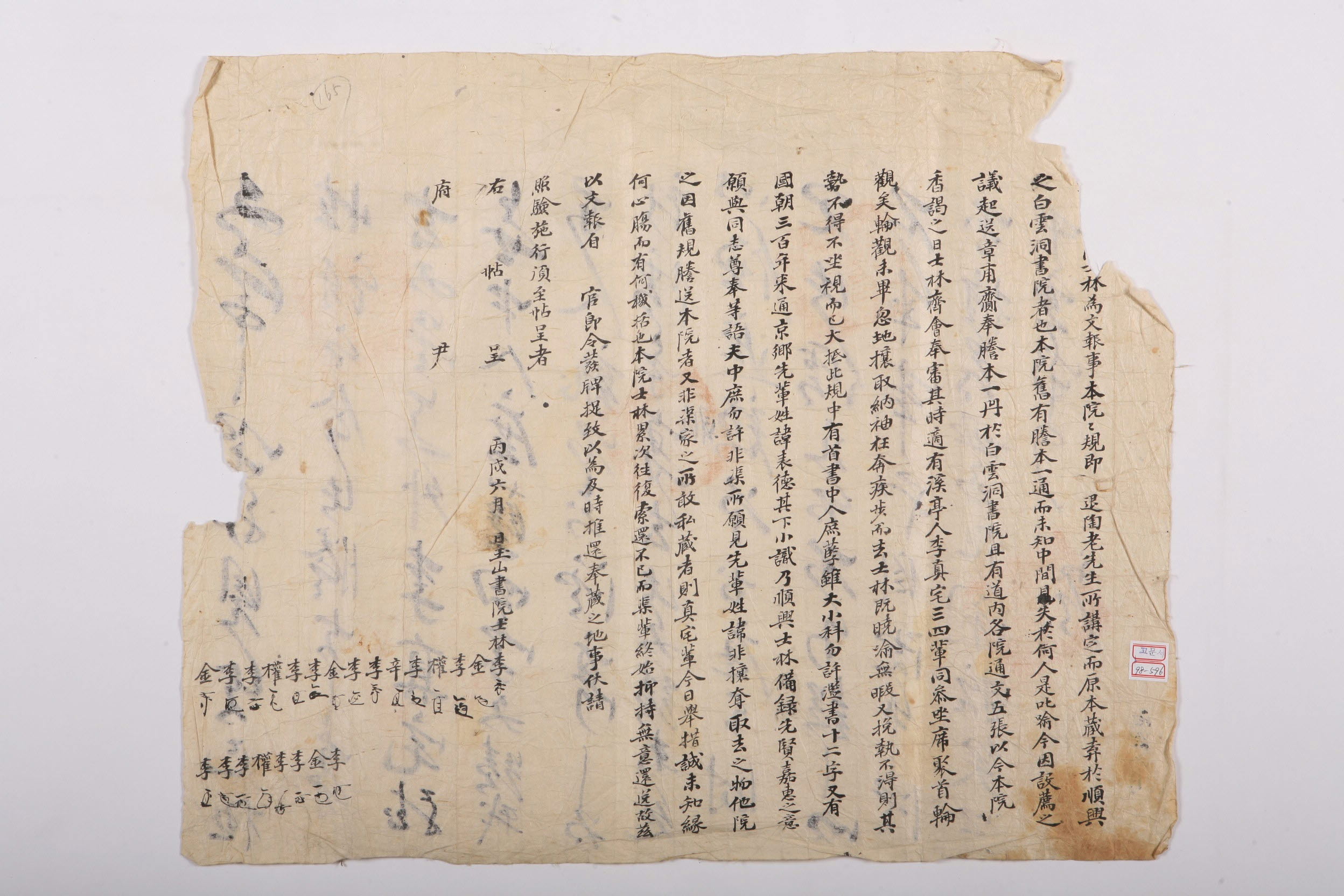

1826년 경주(慶州) 옥산서원(玉山書院) 사림(士林) 첩정(帖呈)

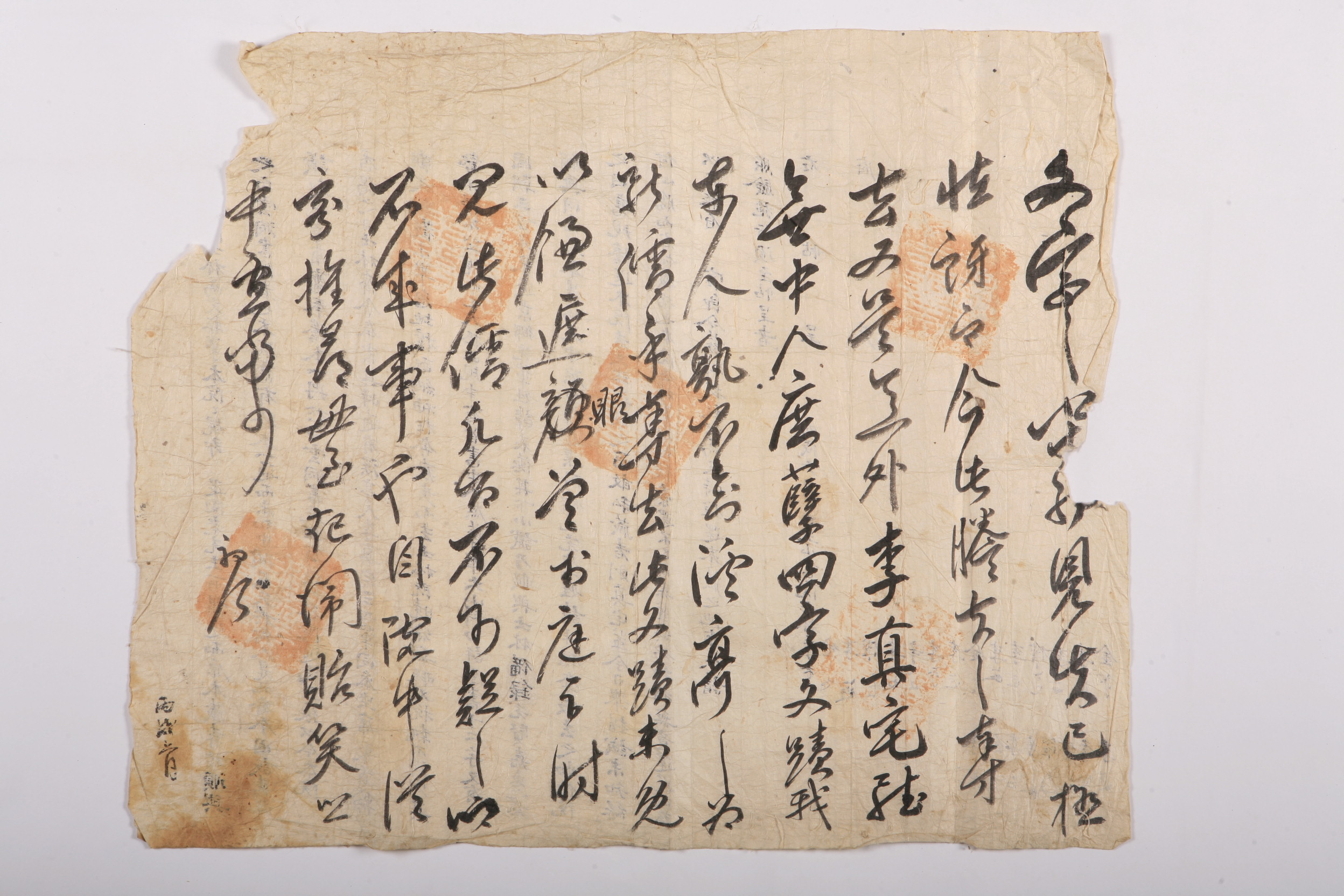

1826년 6월 옥산서원 사림이 경주부윤에게 백운동서원에서 가져온 퇴계 이황이 강정한 천규 등본 1책을 계정의 이진택이 탈취했으므로 관령으로 추환해주길 요청하는 첩정이다. 옥산서원 사림들이 부윤에게 문보하는 내용을 보면 옥산서원의 원규는 퇴계가 설명하고 토론하여 결정한 것으로서, 그 원본은 순흥의 백운동서원 즉 소수서원에 보관하고 있다가 잃어버렸다고 했다. 그리고 옥산서원에도 옛날부터 등본 하나가 있어서 전해오다가 중간에 누가 잃어버렸는지 아직 알지 못한다고 했다. 이에 이번의 천거하는 자리에서 의론이 일어나서 백운동서원에 유생을 보내어 등본 1책을 받들어 가져오도록 했다. 그래서 이번 6월 초하루의 분향례 때에 사림이 모두 모여서 살펴보았는데 그때 계정의 이진택과 3~4명의 신유들도 함께 자리하여 돌려봤다. 미처 다 돌려보지도 못했는데 갑자기 이진택 등이 그 등본을 소매에 넣고 빠르게 걸어 나갔다고 한다. 이후 계속해서 사람들을 보내어 등본을 돌려달라고 했지만 돌려받지 못하였다고 옥산서원 사림들은 주장했다. 문제가 된 등본의 책머리에는 중인과 서얼은 비록 대소과에 합격해도 함부로 기록하는 것을 허락하지 않는다(中人庶孼雖大小科勿許濫書)는 열 두 글자가 써여 있었다고 했다. 결국 옥산서원 사림들은 계정에서 등본을 돌려받지 못하자 관권을 동원하여 이를 해결하고자 첩정을 올리게 되었다. 그러나 경주부윤은 오래전 사라진 규정이라는 것을 의심하며, 비록 그처럼 중서인을 구분하는 글자가 없더라도 이진택이 신유임을 다 아는 사실이며, 이전의 변론을 들어봐도 의심할 바가 없다고 보았다. 그러면서 이 일은 원중에서 조용히 추심하되, 분란을 일으켜 고을의 웃음거리가 되지 않도록 하라고 판결하였다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환