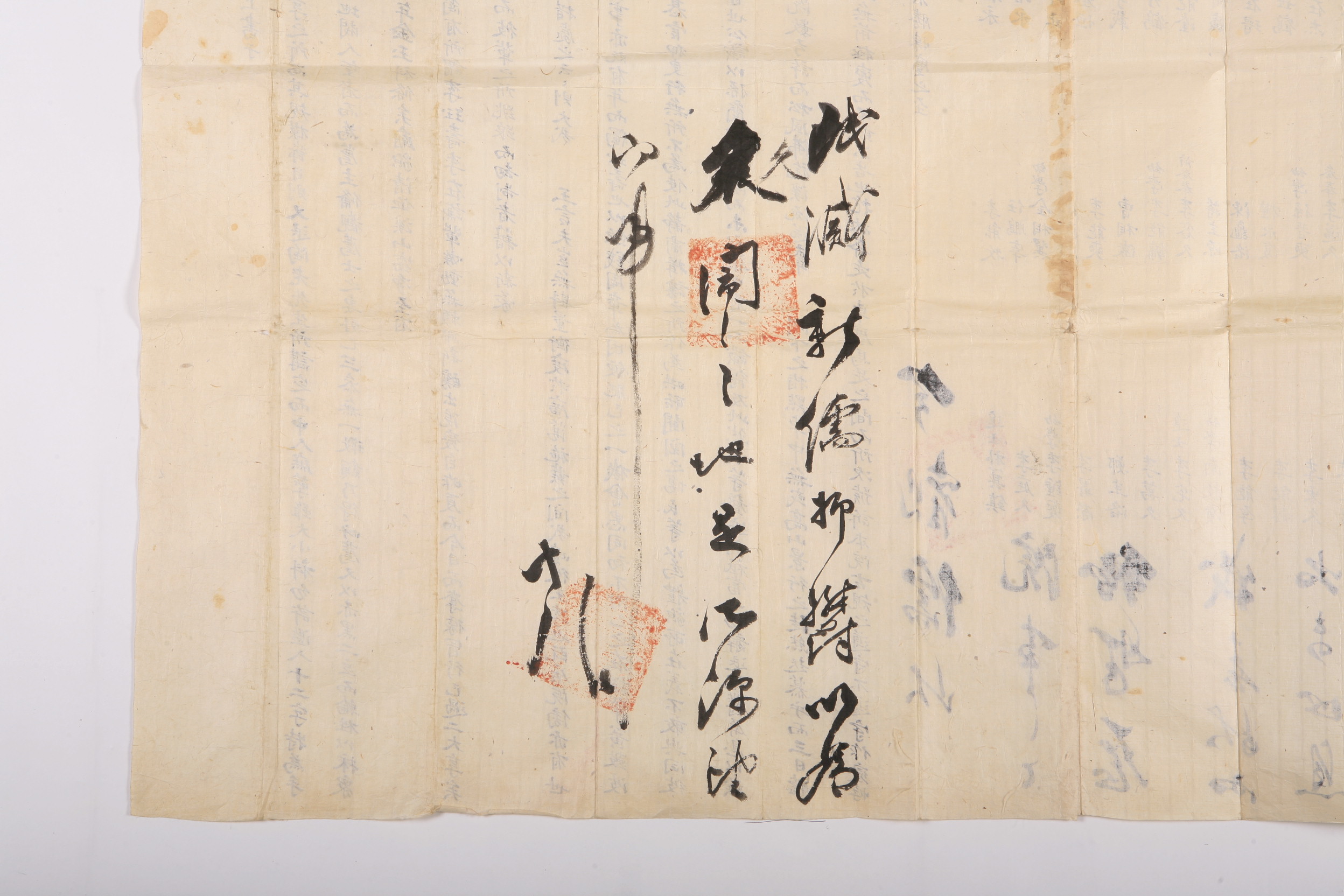

1886년 9월 玉山書院 士林 金相學 외 89명이 新儒들이 許通된 후 재정이 어려워지고, 비리가 확산되는 등 서원의 체모가 망가졌으니 古規를 遵守하고, 분란의 주동자들을 처벌해주길 요청하는 上書

1886년 9월 玉山書院 士林 金相學 외 89명이 新儒들이 許通된 후 재정이 어려워지고, 비리가 확산되는 등 서원의 체모가 망가졌으니 古規를 遵守하고, 분란의 주동자들을 처벌해주길 요청하는 上書이다.

옥산서원은 1884년 이래로 왕명에 의해 新儒들의 원임직 소통이 이루어졌다. 그러나 原儒로 자칭하는 舊儒들은 신유들이 서원을 장악한 이래로 사익을 챙기며 院規를 어지럽히고 있다고 주장하였다. 이들은 서원 운영을 망치는 신유들을 처벌하고 과거와 같이 舊儒들이 정상적으로 서원을 운영하도록 院長인 경주부윤의 협조를 요청하였다. 본 상서는 바로 당시 이러한 분위기를 상세하게 전하고 있다. 사림들이 부윤에게 상서를 올리는 것은 그가 서원의 원장이기에 서원 운영과 원임 임명의 권한을 가지고 있었기 때문이다. 비록 국왕의 엄명이 있다고는 하지만 서원의 폐단을 부각하여 그것을 바로잡기 위하여 新儒들을 처벌해야 함을 강하게 주장함으로써 부윤과 자신들에게 명분이 있음을 강조하였다.

나아가 서원의 유생들의 명단인 入院錄의 첫 장에는 퇴계 이황이 講定한 "중인과 서얼은 비록 大小科에 급제했더라도 입원을 허락하지 않는다"는 규정이 큰 글씨로 아직까지 남아있다고 했다. 그러면서 유생을 천거하고 선발하는 방법은 지체와 문벌을 갖추고 人望이 있는 자를 薦主로 하여 천거하려는 선비들의 父母妻邊을 살펴 작은 흠도 없는 자를 선발한다. 그 후 천거하는 자들의 이름을 부르면 적색과 흑색의 두 종이쪽지를 세워서 가려낸다. 여럿의 천망을 보고 다음으로 인선하는 것이 그 대략이라고 했다. 결국 서원의 옛 규약인 유생의 천거하는 규정과 그 방법이 300년 동안 금과옥조처럼 내려왔지만, 현재 막혀있다고 하였다. 그것은 정조대 이래로 新儒가 通廳하였기 때문이라고 보았다.

옥산서원 사림들은 신유들의 환란이 경주에서 더욱 심하며 특히 회재의 庶孫인 李珏壽, 李在謙 등이 주동한 경주의 新儒들이 옥산서원의 혼란을 빚어냈다고 했다. 그것은 지난여름부터 지금까지 1년간 두 번의 大享을 闕享한 것이라고 하였다. 사림들은 당시 국왕의 명령은 道臣이 억울함을 상세히 조사하여 풀어주도록 조처한 것으로서 어느 한쪽을 편든 것이 아니라 억울함이 있는 쪽을 풀어주어서 균형을 잡으려는 의도였다고 보았다. 사림들은 그러한 균형이 무너져서 현재 억울함을 푸는 것은 자신들에게 필요한 것이라고 생각하고 있었던 것이다. 나아가 사림들은 신유들 가운데 玉山李氏의 경우 세대를 내려오며 노력한 것이 있기에 다른 신유들과는 다르다고 보았으며, 그래서 수년전부터 제향시 묘내의 집사 1~2자리를 주었다고 하였다. 반면 신유들이 집권한 후 구유들의 경우에는 향사가 없었기에 묘내에 들어갈 기회조차 없었던 것으로 보인다.

실제 이각수의 경우 서원의 인근에 거주하였기에 이전의 사정을 잘 알면서도 주도적으로 구유들의 참여를 막았던 것으로 보인다. 나아가 이재겸 등과 서원 운영을 주관하면서 사리사욕을 채우고, 경주부도 마음대로 움직이며 무소불위의 권력을 휘둘렀다고 표현하였다. 옥산서원 사림들은 이각수 등이 靜肅揖讓하는 서원을 소리치고 다투는 장소로 만들고 있었지만, 자신들에게 체면과 의리가 있다고 해도 감히 저들과 같이 서로 빼앗는데 힘쓸 수 없었다고 했다. 또한 그들이 자신들의 명성과 치적을 막아서고 모두 사절하여 물리쳤기에 숨죽여 기다리면서 그들이 하는 것을 지켜봐 왔다고 했다. 그러던 중 경주부윤 宋道淳이 새로 부임하자 김상학 등은 자신들이 院儒이고, 경주부윤은 옥산서원의 원장이므로 서원의 극한 변란을 알리게 되었다고 하면서 그간의 사정을 적어서 상서를 올렸다. 원유들은 자신들이 호소하는 옥산서원의 古規를 遵守하거나 준수하지 않거나, 變亂을 일으킨 悖惡한 首魁를 벌주어서 그치게 하거나 그치게 하지 않는 것은 오직 경주부윤에게 달려 있다고 하면서 판결을 기다렸다.

이에 대하여 경주부윤 송도순은 지금 유생들의 상서를 보니 서원의 분란은 지난 춘추향사를 闕享하고, 新儒이 빼앗았다는 근거로 들었던 소문은 慨歎이 난다고 했다. 그러면서 같은 선생의 후예이자, 그 문족이면서 서로 시끄럽게 다투어 소문이 나게 하는 것은 좋은 것이 아니니 서로 화목하는데 힘써 논의하라고 했다. 또한 舊規를 泯滅하지 말고, 新儒의 抑鬱함으로 오랫동안 분쟁에 처해있었으니 바르고 간절히 바라는 대로 할 일이라고 했다. 즉 판결문만 보면 신임부윤이 왔을 때에도 舊儒들의 청원은 들어지지 않았으며, 신유들의 억울함만이 부각되고 있었다.

자료적 가치

이 상서는 19세기 말 옥산서원의 원임직 소통을 두고 발생하였던 적서시비에 관한 것이다. 허통이후 신유들이 옥산서원을 장악한 가운데 그들을 견제하려는 원유 즉 구유들의 노력을 구체적으로 확인할 수 있는 자료이다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환