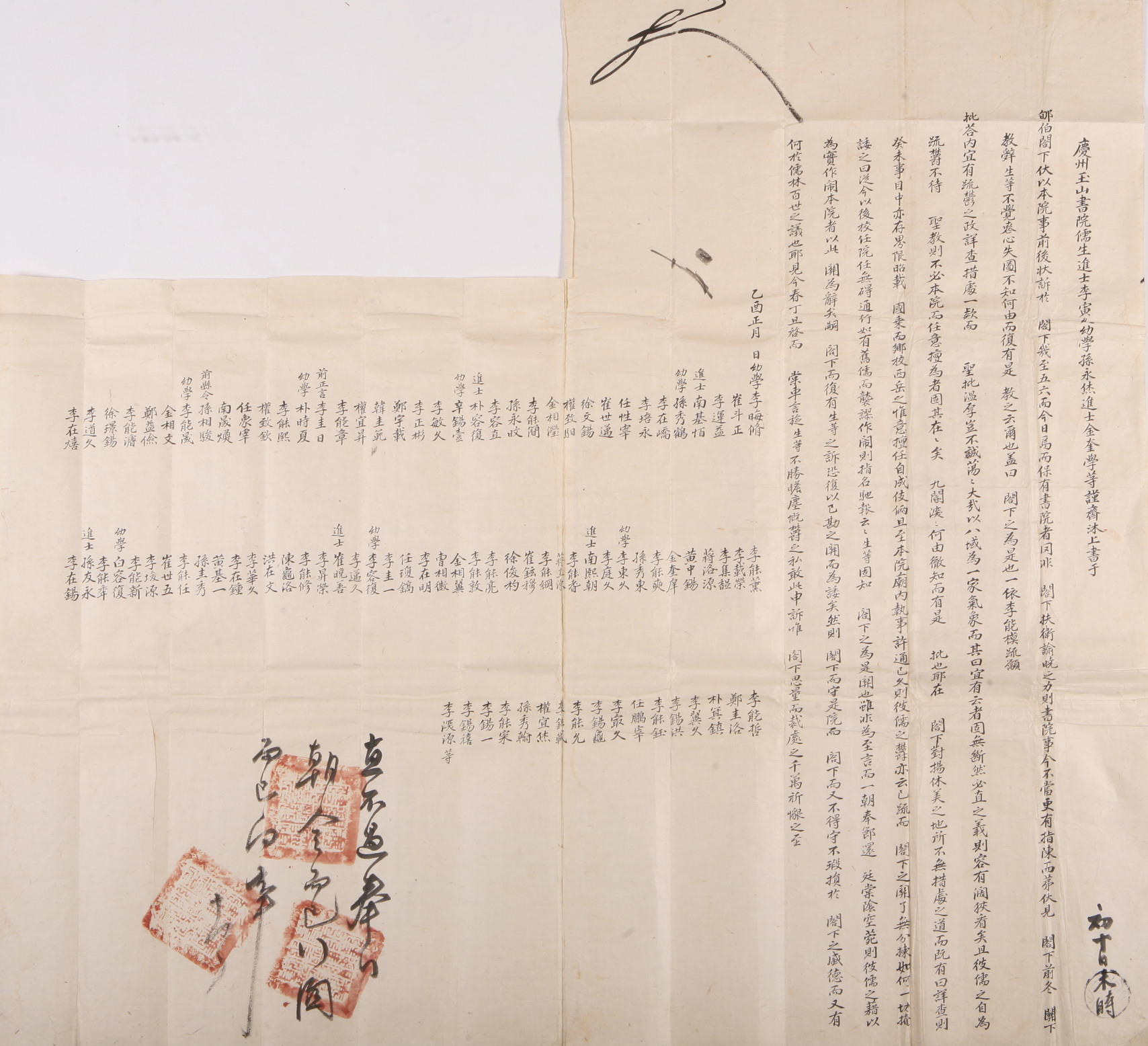

1885년 옥산서원(玉山書院) 유생(儒生) 이인구(李寅久) 등 상서(上書)

1885년 정월 옥산서원 유생 진사이인구·유학손영휴·진사김규학 외 94명이 연명하여, 왕명으로 옥산서원 원임직 소통 사건을 조사하는 순찰사 남일우에게 그 일의 부당함을 알리려고 보낸 상서이다.

상서에서는 옥산서원의 원임직 소통을 둘러싼 적서시비와 관련하여 이미 5~6차례 순상에게 상서를 올린 바가 있다고 했다. 그럼에도 순상에게 다시금 진정서를 올리는 것은 지난겨울 관문을 내려 유생들에게 하교한 말에 상심하여, 당시에는 어찌된 연유인지 알지도 못하고 도모하는 방법을 잊었다고 하였다. 그리고 다시 하교한 말을 살펴보니 대개 순상은 1884년 9월 이능모의 상소에 대한 국왕의 비답에 의거하여 마땅히 상세히 조사하여 조처하고 있는 것이라고 판단하였다. 실제 1884년 겨울 당시의 경상감사 조강하는 국왕의 비지를 받들고 열읍에 감결하여 신칙하기를 유임(儒任)을 통행시키는 것보다 우선하는 것이 없으니, 혹시 구유라고 칭하면서 행패를 부리는 못된 짓을 답습하는 경우에는 이름을 지적하여 보고하라고 하였었다.

옥산서원 유생들도 국왕의 직접적인 명령을 거부하기 힘들다는 것을 알고 있었지만, 가만히 있을 수만은 없었다. 더욱이 자신들의 의견은 전달되지 못하고 이능모의 상서만을 보고 내려진 결정을 받아들이기도 어려웠다. 그래서 당시에는 적절히 대응하지 못하였지만, 다시금 감영의 판결을 살펴보면서 국왕이 비답으로 경상감사에게 상세히 조사하여 조처하라는 점을 들어 새로운 감사에게 다시금 자신들의 입장을 알리게 된 것이다.

옥산서원 유생들은 신유들의 말만 듣고 일을 처리하는 것은 의리를 해치는 것이라고 주장하며, 이를 바로 잡고 공정하게 처리하는 방법을 제시하였다. 그것은 상세히 조사하여 보고하라는 비답에 따라서 조사하여 아뢸 때에 신향들의 방자한 행동에 대해서도 알려서 구유들이 분란을 일으키는 것만이 아님을 알려달라고 호소하였다. 즉 국왕이 신향들을 안타까워하여 그러한 조처를 내렸지만 그들의 주장이 사실이 아니며, 그들이 분란을 일으키고 있다는 것을 전해주길 바랬던 것이다. 그러면서 계미사목 가운데에 신유들의 허통에 대한 한계가 명확히 실려 있으며, 이미 향교와 서악서원은 그들이 멋대로 임원을 선발하고 있는 실정이고, 옥산서원도 묘내의 집사를 허통한 것은 이미 오래되었다고 했다. 그러므로 그들이 상서에서 막혔다고 하는 것은 이미 오래전부터 허통하고 있었다고 주장했다. 나아가 자신들에게 아무런 말도 못하도록 하지만 실제 분란을 일으키는 것은 신유들이며, 그들은 더욱 방자하게 행동하여 서원이 텅비게 되었다고 했다. 이에 이번 춘향때에 감사가 직접 살펴보고 장차 임금에게 장계를 올리기를 호소하였다. 그러나 신임 감사 남일우는 조령을 거행하는 것이 분수를 잃지 않는 바른 것이라고 하며, 관문대로 행하라고 판결하였다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환