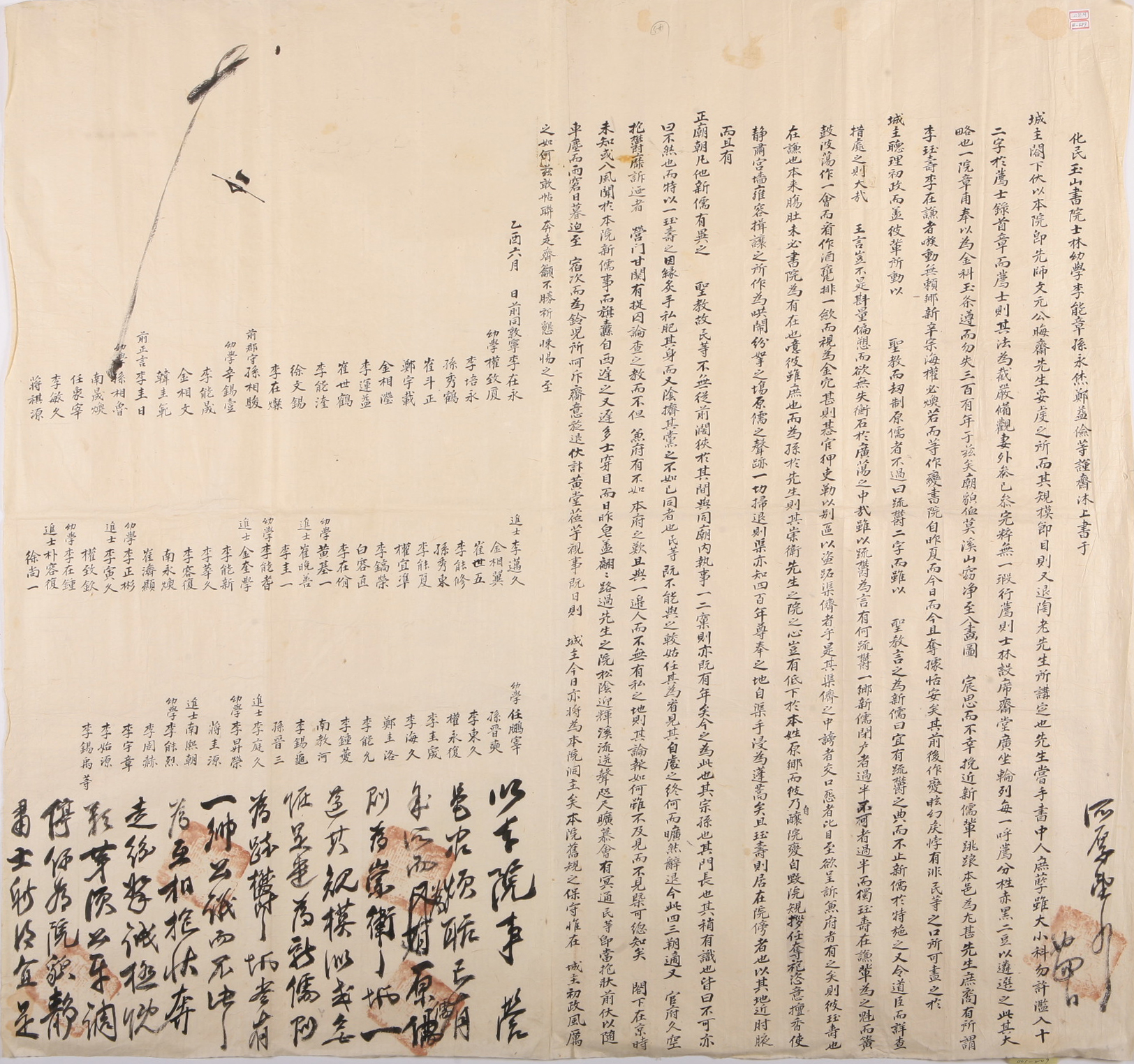

1885년 옥산서원(玉山書院) 사림(士林) 이능장(李能章) 등 상서(上書)

1885년 6월 옥산서원 사림 이능장 외 71명이 신유들의 허통과 관련하여 원장인 경주부윤이 옛 규약을 보수하여 장려하기를 청원하는 상서이다. 상서를 보면 1884년 9월 이능모의 상소로 감영에서 상세히 조사하여 억울함을 풀어주라는 임금의 명령이 있은 후 옥산서원 원임에 신유들이 임명되었음을 알 수 있다. 그동안 옥산서원을 이끌어온 서손과 신유들은 이각수, 이재겸 및 신종해, 권필환 등이 있었다. 문제는 이들 신유의 비리로 재정도 어려워졌으며, 임원을 핍박하고 장포를 빼앗아 제멋대로 향례를 올리는 등 서원을 어지럽히면서 파행적으로 운영되었다. 특히 서손 이각수는 서원에서 기록을 담당하는 일을 하면서 권세가 대단하여 사리사욕을 챙기고, 몰래 배척하여 그 무리에서도 견줄자가 없다고 하였다. 그렇기에 그를 그냥두면 서원의 형세가 더욱 어려워질 것으로 보고 감영에 정소하였으며, 그 결과 조사하여 잡아들이라는 명령이 있었다. 그러나 경주부윤이 시간을 끌면서 3~4개월이 흘렀으며, 새로운 경주부윤이 부임하는 때에 이르러 본 상서를 다시 올리게 되었다. 옥산서원 사림들은 신임 부윤에게 성주는 서원의 원장이기도 하므로 서원의 체모를 바르게 하는 것은 또한 풍화에 노력하는 것과 같다고 하였다. 나아가 그 방법으로 서원의 옛 규정을 바로 하는 것이라고 하였다. 상서에서는 오래전 퇴계가 정한 유생을 선출하는 규정이 있음을 알리고 있다. 그것은 천거된 유생의 신분에 작은 문제라도 없을 경우 모든 사림들이 모여서 결정한다는 것이다. 또한 정조대 이래로 향사시에 집사 1~2자리는 서손들에게 줬다는 사실을 밝히고 있다. 나아가 국왕이 조사하여 억울함을 풀어주라고 한 것은 그 대상이 신유들만을 말하는 것이 아니라 모든 억울함을 느끼는 유생들이라고 주장하였다. 이것은 현 시점에서의 억울한 자들은 바로 원유인 구유들이며, 구유들이 원하는 것은 서원의 옛 규정을 복원하는 것이므로 신임부윤이 이를 따라서 신분에 문제가 있는 신유들을 원임에서 배제하고, 서원의 향사를 구유들이 주관할 수 있도록 도와달라는 것이다.

이러한 원유들의 요구에 경주부윤은 이를 들어주기 위해서는 모든 고을의 공의가 필요하다고 하였다. 즉 신유들의 동의도 필요함을 말한 것이다. 나아가 이 일로 신구 양측이 어지럽게 상소를 올리도록 할 수도 없으니, 다음에는 공평하게 조정하여서 서원의 체모가 정숙하게 되도록 했다. 결국 수령은 양측의 화해를 주문하면서 사건의 확산을 막고자 했다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환