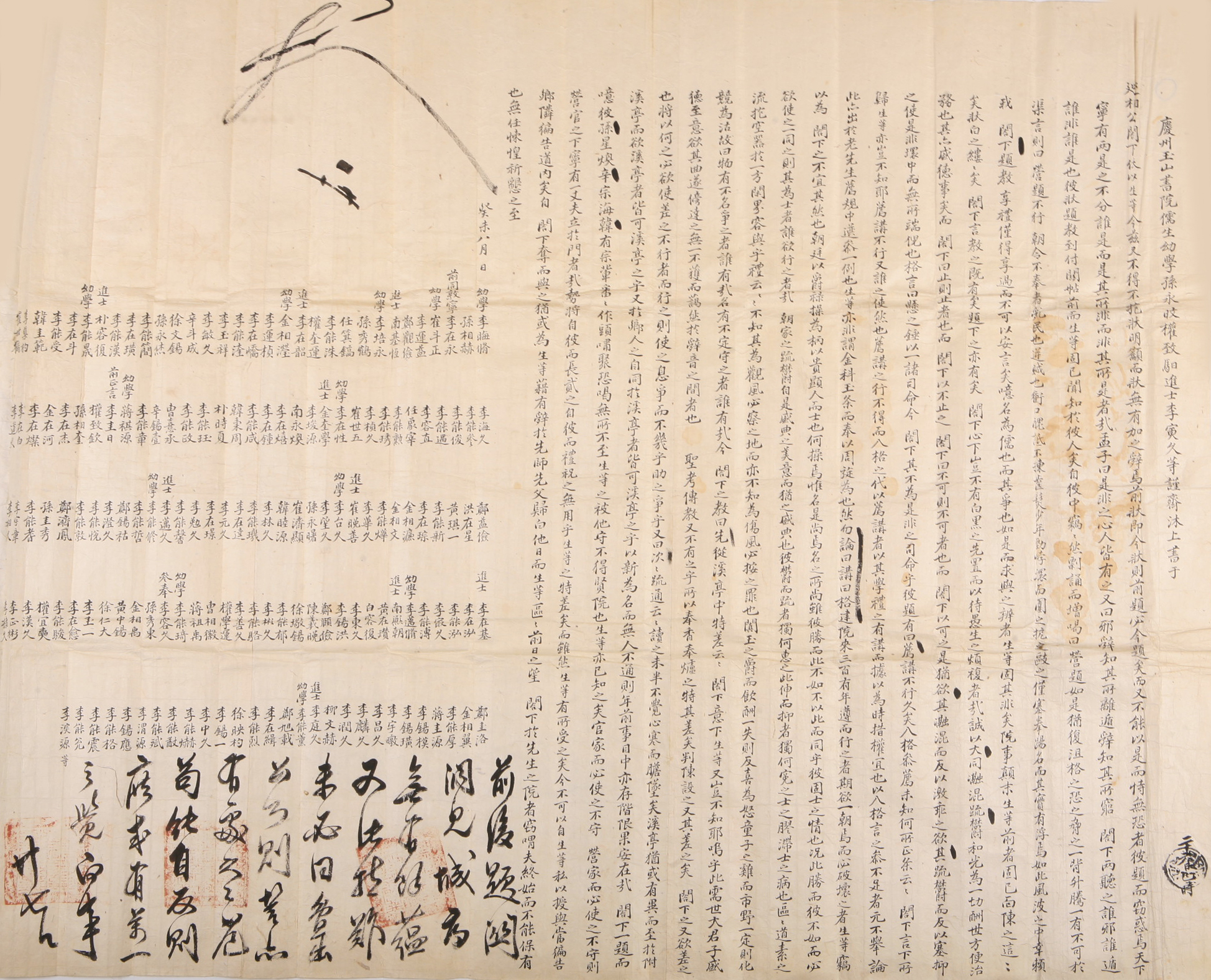

1883년 8월 玉山書院儒生 孫永旼·權致馹·進士李寅久 외 148명이 원임직 소통을 두고 발생한 嫡庶是非와 관련하여 新儒들에게 유리한 판결을 내린 巡察使에게 부당함을 호소하는 上書

1883년 8월 玉山書院儒生 孫永旼·權致馹·進士李寅久 외 148명이 新儒들의 入錄과 院任 및 향례시 廟內 執事 소통을 두고 발생한 嫡庶是非와 관련하여 新儒들에게 유리한 판결을 내린 巡察使에게 부당함을 호소하는 上書이다.

본문에서는 옥산서원 원유들은 지금의 탄원서와 같은 내용의 탄원서를 이전에 여러 차례 올렸으며, 지금의 제음도 이전의 제음과 다르지 않을 것이라고 보았다. 즉 자신들의 주장이 이전과 마찬가지로 받아들여지지 않을 것임을 알지만 그럼에도 다시 말하지 않을 수 없음을 상서에서 설명하고 있다. 원유들은 감사가 자신들의 주장을 받아들이지 않고 新儒들의 주장을 받아들이는 것은 옳지 않은 것을 옳은 것으로 여기는 것과 같은 것이며, 그로 인해 시비가 끝나지 않을 것이라고 주장하였다. 그러면서 제음으로 원유들을 꾸짖었던 부분에 대하여 반박하였다.

그것은 원생선발과 묘내 집사와 원임직 참여에 관한 것이었다. 먼저 원생을 선발하는 규정에 관해 반박하였다. 즉 원유들의 주장에 의하면 천거된 원생은 考講을 통해 선발하되 사마시에 입격한 자들은 고강을 대신하며, 천거되어 고강하는 자는 학문과 예절을 시험하고 이에 근거하여 시의 적절하게 하는 것이라고 하였다. 나아가 입격한 것으로 말하면 三參 즉 父母妻의 가문을 살펴서 부족한 자는 거론하지 않는다고 했다. 이는 入院의 조건으로 기본적으로 신분을 가장 중요하게 여기며, 이러한 원규는 老先生 즉 퇴계 이황이 정한 것이라고 하였다. 그러면서 자신들 역시 그러한 원규를 금과옥조로 여기는 것이 아니며, 그것을 받들어 일이 잘되도록 변통하기도 한다고 주장했다. 하지만 300년 동안 이어져온 규범을 하루아침에 바뀌기를 기대한다는 것은 그러한 원규를 파괴하는 것이라고 보았다. 이처럼 원유들은 신유들의 입원 자격을 두고 변통을 뜻을 밝혔지만, 기존 원규를 갑자기 바꾸는 것에는 반대함으로써 시간이 필요함을 알렸다.

또한 조정과는 달리 선비들은 명분을 숭상하는데, 조정에서는 신유들이 소외되어 울분을 품고 있다고 유독 혜택을 입게 하고, 구유들은 자신들이 하소연하려고 해도 억누르기만 하니 구유들도 원통하다고 주장했다. 즉 원유들의 입장은 고려하지 않고 서원의 규정을 강제하는 것은 자신들의 명분을 훼손하는 것이며, 이를 지키기 위해 반발할 수 있음을 비유하였다.

원유들은 감사가 溪亭의 門中 즉 이언적의 庶子 李全仁의 후손들부터 특별히 가려서 소통하라고 말하는 이유를 원유들도 알지만 그것은 先代 임금의 전교를 두지 않는 것이라고 반박하였다. 즉 왕명에 따라서 신유들의 입장을 대변하고 그들의 요구를 수용하도록 서원을 압박하는 것을 이해하지만 감사가 압박하는 내용에는 先代의 傳敎를 무시한 것이 있다고 한 것이다. 조정과 감사의 압박을 선왕인 정조와 순조의 傳敎를 들어 반박한 것이다.

실제 1777년(정조1)의 丁酉節目에서는 서얼들의 정치 참여를 확대하면서, 지방의 鄕任의 경우 首任을 제외한 기타 향임직 진출을 허용한다고 했다. 1823년(순조 23)의 癸未節目에서는 향교와 서원의 儒鄕과 鄕任을 감사와 수령에게 붙이니 특별히 울분을 푸는 정사에 유념하고 首任으로 통용하는 고을에서는 역시 階限을 두되, 더욱 소통에 힘써 慰悅시키는 도리를 다하고, 만일 이로 인하여 분쟁을 일으키거나 소요를 일으키는 사단이 있으면 정유년 절목대로 적발되는 족족 무겁게 다스린다고 했다. 또한 벼슬길을 소통한 뒤에 혹 嫡派가 잔약하다 하여 명분을 괴란시키는 행위가 있으면 정유년 절목의 서손으로서 嫡統을 능멸한 율문으로 다스린다고 했다.

옥산서원 원유들 역시 이러한 점에 주목하였다. 정유절목 이후 신유들에게 향사시 奉香과 奉爐 및 陳設 등의 집사를 맡겨왔음을 이야기하며, 그 외의 직책에 임명할 경우 향례를 행하지 못하고 오히려 분쟁을 조장할 것이라고 하였다. 나아가 소외된 자들을 점차 통하게 하라고 했는데, 그것은 溪亭을 통해 부내 모든 신유들의 출입을 허락하는 것으로서 계미절목에서 정한 등급의 제한을 둔 이유를 잊은 것이라고 했다.

또한 감사가 題音을 내리면 孫星煥 등의 新儒들이 무리를 모아 그것을 근거로 공갈하고, 나아가 자신들을 저지하면 서원을 운영할 수 없다는 것도 안다고 했다. 그렇기에 관가와 감영에서 저지한다면 장차 신유들이 원장과 유사를 맡고, 저들 스스로 향축을 읽고 향사를 지낼 것이기에 원유들이 특별히 신유들을 선별할 필요가 없을 것이라고 비판했다. 그리고 자신들이 받은 바가 있어서 신유들을 받아들인다고 하더라도 鄕隣과 道內에 두루 알려야 한다고 했다. 즉 수백년 내려온 규정을 바꾸는 것이기에 사림의 公議가 있어야 함을 말한 것이다. 상서의 말미에는 감사가 결정을 바꾸어서 원규를 바꾸지 않고, 신유들의 참여를 강제하지 않을 수 없는지 반문하였다. 그만큼 신유들의 소통은 시대적 상황이었음을 짐작할 수 있다.

경상감사는 원유들의 상서에 대하여 전후의 제음과 관문을 보니 城府에는 남은 온정이 있지 않으며, 또는 이것은 결정을 미루는 것이니 진실로 공적인 마음에서 나온 것이라고 말할 수 없을 것이다. 그러하니 감영 또한 그것을 처리하는 방도가 있을 것이니, 진실로 스스로 반성한다면 아마도 만 가지 중에 한 가지 정도로 깨닫는 것이 있을 것이라고 했다. 즉 옥산서원 원유들의 상서에 대하여 강하게 불만을 제기하며, 감영의 제음을 따르도록 했다. 『玉院事實』을 보면, 원유들은 상서의 제음과 관련하여 감사가 하는 말이 모호할 뿐만 아니라, 매우 한쪽 편을 들려는 뜻이 있다고 보았다.

자료적 가치

이 상서는 19세기 말 옥산서원의 원임직 소통을 두고 발생하였던 적서시비에 관한 것이다. 옥산서원 유생들의 시비 해결 노력을 구체적으로 알 수 있다는 점에서 사료적 가치가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환