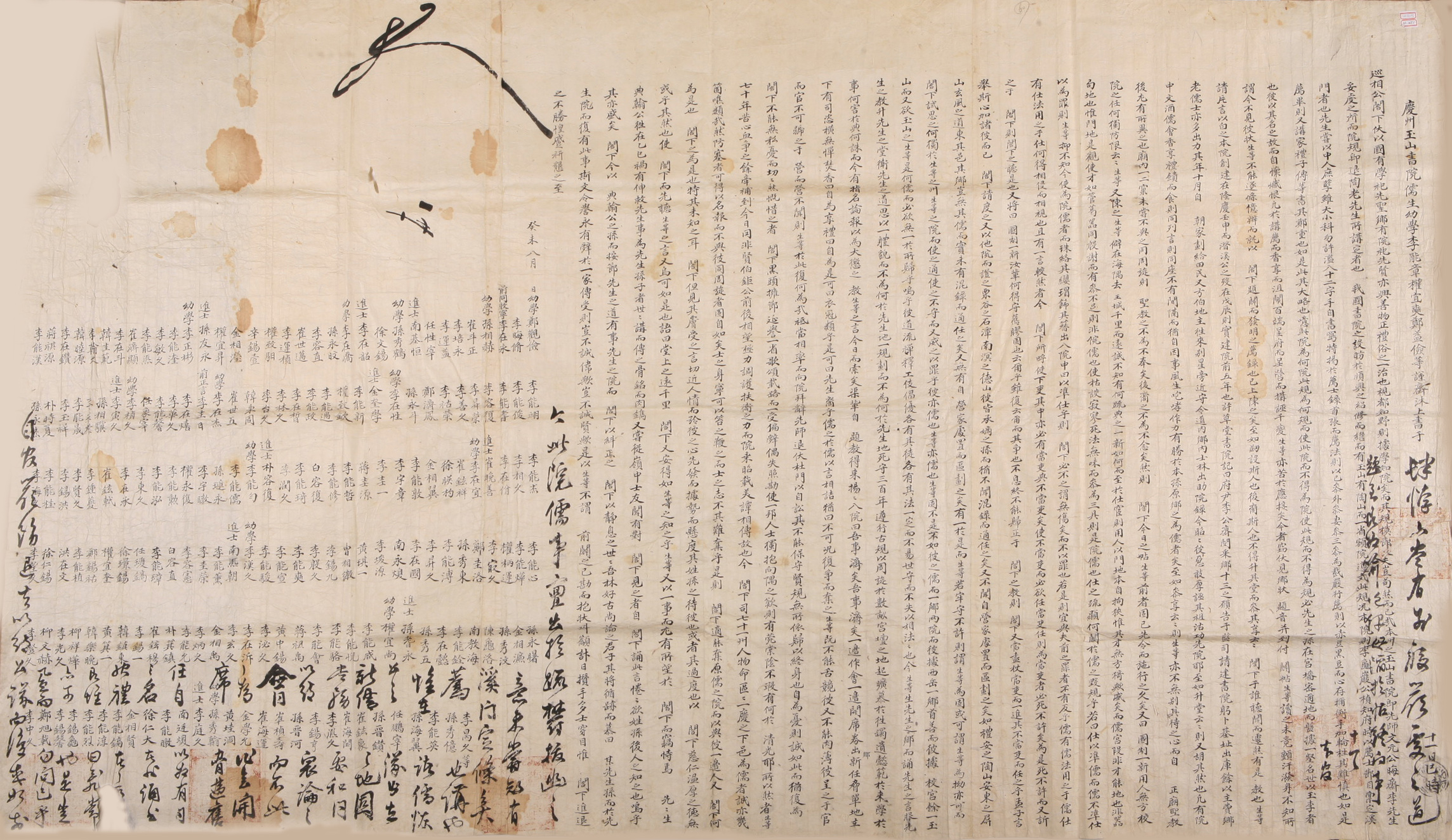

1883년 8월 玉山書院 儒生 李能章·權宜奭·鄭益儉 외 193명이 연명하여 新鄕들의 玉山書院 院任職 疏通을 강요하는 것에 대한 항의를 위해 慶尙監司 趙康夏에 보낸 上書

1883년 8월 玉山書院 儒生 李能章·權宜奭·鄭益儉 외 193명이 연명하여 新鄕들의 玉山書院 院任職 疏通을 강요하는 것에 대한 항의를 위해 慶尙監司 趙康夏에 보낸 上書이다.

연명한 자들은 驪州李氏 86명, 慶州·淸安·沃溝李氏 등 21명, 慶州孫氏 18명, 慶州崔氏 12명, 安東權氏 8명, 慶州金氏 7명, 迎日鄭氏 6명, 利川徐氏·英陽南氏·谷山韓氏 각 5명, 平海黃氏·豐川任氏 각 4명, 牙山蔣氏·慶州朴氏 각 3명, 慶州朴氏·豐山柳氏 각 2명, 寧越辛氏·昌寧曺氏·神光陳氏·南陽洪氏 각 1명 등이다. 이들 가문이 19세기 말 옥산서원을 실제적으로 운영하였으며, 그 수만큼 영향력이 있었다고 볼 수 있다.

본 상서는 19세기 이래로 수십 년간 진행되어온 옥산서원 내부의 嫡庶是非와 관련되어 있다. 庶派인 玉山李氏와의 분쟁은 서원 창설 사실, 강당 출입 여부, 향례 참여 여부로 대별된다. 본 상서를 보면 196명이 연명하여 경상감사에게 상서를 올리기 이전에 서파에서 상서를 올려 그들의 疏通을 허락하는 題音을 감영으로부터 받고 이를 근거로 적극적으로 院任職 진출을 하고 있었음을 알 수 있다. 이에 옥산서원 유생들은 서원 창설은 건립당시의 경주부윤 이제민과 조정, 관찰사, 인근 수령 및 鄕父老 들의 도움으로 건립되었음을 주장하였다. 나아가 강당 출입 역시 글을 짓고, 술을 마시고, 음복을 하는 모든 일을 차별하지 않고 同席 해왔다고 했다. 다만 향례에 참석하는 것에 차별이 없지 않았지만, 正祖의 교지가 있은 후부터 향례시 1~2 자리에 그들을 차정하여 함께 향례를 진행해왔다고 했다.

나아가 나라의 법이 一新하여 사람을 쓰는데 귀천에 구애받지 않는다고 했지만, 자신들은 일신되었다는 것을 알지 못하며, 儒宮에서는 오로지 가문만을 본다고 하였다. 또한 서원에는 서원의 법이 있어서 서원에서는 그것을 쓰는데, 院規는 서원 건립 당시 경주부윤 李楨이 李滉에게 문의하여 제정한 것이라고 하였다. 그에 따르면 "中人과 庶孼은 비록 大小科에 합격하더라도 함부로 들어오는 것을 허락하지 말라(中人庶孼 雖大小科 勿許濫入)"라는 12글자를 편지로 써서 보내왔기에 특별히 薦士錄의 첫 장에 게재해 두었다고 하였다.

신분에 차별을 두지 많고 원임직에 소통하라는 국법을 서원의 원규와 구분하여 자신들의 처지를 변호하였다. 그리고 유생들의 주장이 자신들이 임의로 만든 것이 아니라 이황이 제정한 것이라 하여 그의 권위를 이용하였다. 나아가 庶流들의 원임 소통을 막는 것은 자신들만이 아니며 李珥를 제향하는 石潭書院, 曺植을 제향하는 德川書院, 예안의 陶山書院, 안동의 屛山書院, 현풍이 道東書院 등 선현을 제향하는 모든 서원에서 서류의 원임 참여를 제한한다고 했다.

또한 경주에 남아있는 서악서원과 향교는 이미 서파들이 장악하여 운영하고 있는 실정이기에 옥산서원마저 서파들에게 넘어간다면 기존의 사족 즉 舊鄕들이 의지할 곳이 없게 된다고 주장하였다. 옥산서원 유생들은 상서의 말미에 관찰사 조강하의 先祖인 獨庵 趙宗敬(1495-1535)을 을사사화 당시 이언적이 伸冤하였던 인연을 언급하였다. 관찰사와 옥산서원과의 관계가 특별함을 내세워 감정에 호소한 것이다. 이에 관찰사는 판결문에서 원유들을 달래며, 그들이 이야기하였던 퇴계가 정하였다는 조목은 자신도 몰랐던 것이라고 하였다. 그러면서 천거나, 고강하는 것은 사림의 공의를 따라서 하는 것으로서, 더욱이 新儒들의 일은 더욱 공의에 따라 행하여야 한다고 강조하였다. 그러나 이번의 옥산서원 일은 신유들이 공의를 무시하고 임의로 舊任을 교체하고, 스스로 유사라 칭하며, 고강이나 服禮하는 일도 없었으니 문제가 있다고 판단했다.

이에 관에서 엄하게 타일러 물러나게 하고, 공의를 기다려서 일을 처리하도록 하되, 이후에도 같은 일이 일어난다면 엄하게 처벌하도록 당부했다. 나아가 제음이 당도하는 즉시 신유에게 보내어 그들을 깨우치고, 더하여 그들이 관첩을 무시하지 않도록 끝까지 시행하고 지켜보도록 했다. 관찰사는 이처럼 新儒들이 물러나는 것으로 사태를 정리하고자 했다. 한편으로는 신유들을 힐책하는 것이지만 그들이 원임으로 차출되는 것이 잘못된 것이라는 점을 명시하지 않았다. 즉 공의를 거쳐서 일이 추진되도록 당부하였던 것이다. 이는 당시 官에서 신유들의 원임직 진출을 용인하고 있었던 사회적 사정을 알려주는 것이며, 결과적으로 향후 이 문제가 더욱 촉발될 여지를 남겨 둔 것이다. 실제로 이후부터 강력하게 전개된 신유들의 원임직 허통 요구는 이처럼 관의 미온적 태도에 힘입은 바가 크다고도 볼 수 있다.

자료적 가치

이 상서는 19세기 말 옥산서원의 원임직 소통을 두고 발생하였던 적서시비에 관한 것이다. 당시 시비의 진행 상황을 알려준다는 점에서 사료적 가치가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환