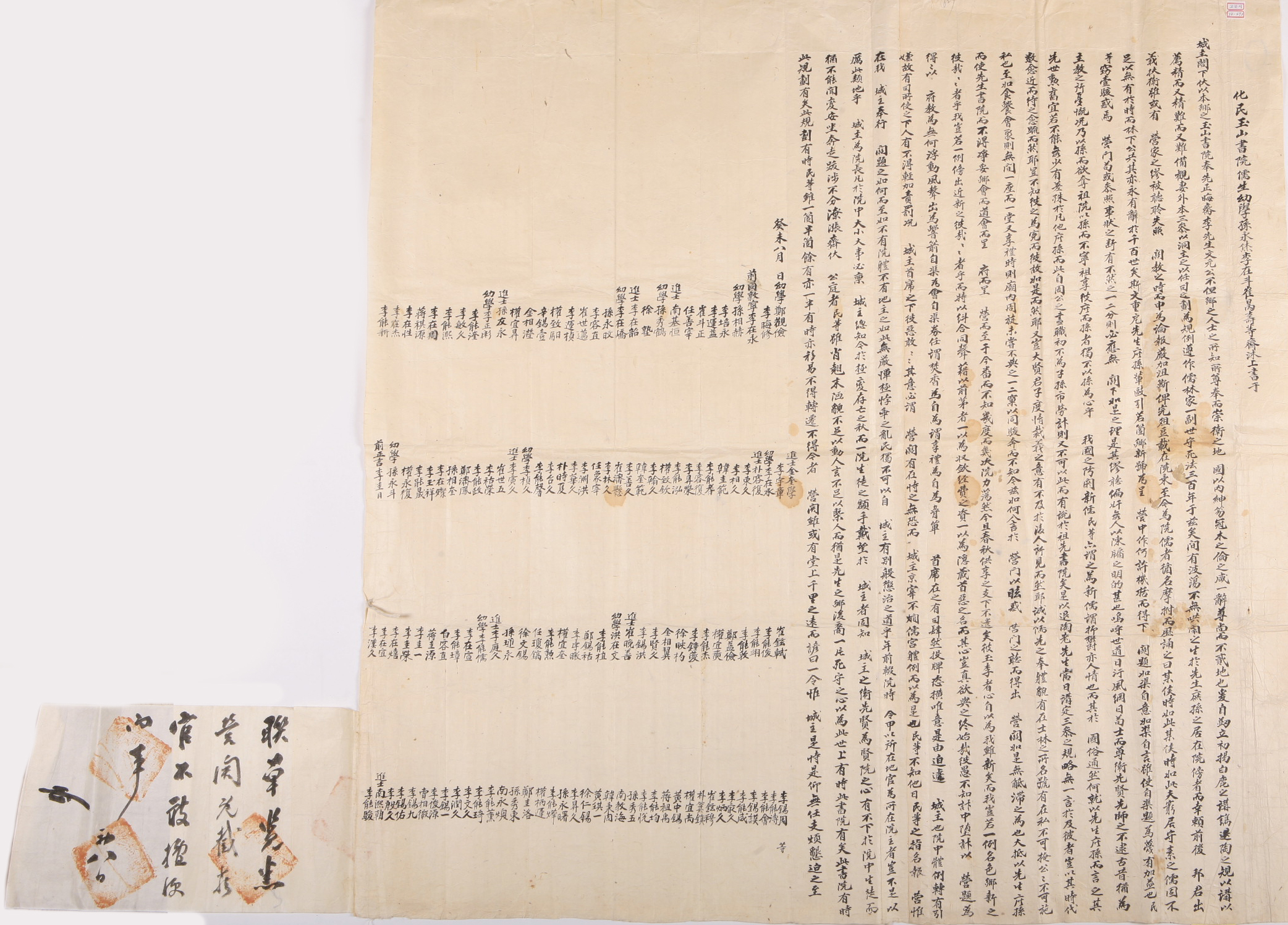

1883년 8월 玉山書院 儒生 孫永烋 외 140명은 監營의 題音을 바탕으로 院任職 뿐만 아니라 焚香禮와 享祀까지 주관하려는 新儒들의 부당함을 慶州府尹에게 알리고, 감영의 제음을 수정하여 敎示하기를 요청하는 上書

1883년 8월 玉山書院 儒生 孫永烋 외 140명은 監營의 題音을 바탕으로 院任職 뿐만 아니라 焚香禮와 享祀까지 주관하려는 新儒들의 부당함을 慶州府尹에게 알리고, 감영의 제음을 수정하여 敎示하기를 요청하는 上書이다.

상서를 보면 옥산서원은 건립초기부터 백록동서원의 강안을 내걸고, 퇴계가 講定한 규정을 새겨서 그것을 읽고 거기에 준하여 사람을 추천하였다. 그리고 본가와 외가, 처가를 살펴서 문제가 없으면 院長이나 有司로 삼기도 하는 규례가 300년 동안 이어져 왔다고 했다. 그 기간 동안 서원 인근의 玉山李氏들로 인하여 분란이 없었던 것은 아니지만 闕享되는 사태가 있지는 않았다. 그것은 庶孫들도 선현을 받들어 호위하려는 마음을 가졌었고, 官에서도 嫡孫들에게 우호적이었기 때문이다.

그런데 최근 옥산이씨들이 고을의 新儒들을 끌어들여 감영에 정서한 후 내려진 關文과 題音이 신유들의 뜻과 같고 그들의 말과 같기에 舊儒들의 욕됨이 더욱 커졌다고 하였다. 그러면서 감영에서 진실로 발생한 사안을 참고해서 판단한 것인지 의혹이 든다고 했다. 나아가 先祖의 서원을 빼앗으려하고, 선조의 제향을 편하지 못하게 하니 서손들은 후손으로서의 마음도 가지지 못한 것인지 의문이 든다고 하였다. 한편으로는 우리나라의 풍습에서는 新儒를 막고 저지하니 그들 입장에서는 억울하게 여길 수 있으며, 특히 晦齋의 서손들은 큰 공로가 있기에 다른 신유들과 다르다고 하였다.

그것은 회재의 서자 李全仁이 귀양지에서 회재를 봉양하고, 사후에는 시신을 운구해 왔으며, 그 후 추진된 顯揚사업을 실질적으로 주관하였기 때문이다. 그 결과 회재는 생전에 옥산별업을 이전인에게 남겼으며, 경산과 청도의 수령을 역임한 이전인의 아들 李浚은 옥산서원이 건립된 후 청도와 밀양의 田畓을 기부하는 등 서원 초기의 경제적 기반을 형성하는데 큰 기여를 하였다. 그리하여 17세기 중반부터 이들 玉山李氏는 享祀때 말단 執事로서 1~2 자리에 참여할 수 있었다. 실제 상서에서도 음식을 베풀어 잔치하는 일[食饗]이나 여러 사람들의 모임[會聚]과 같은 것에 이르러서는 차이가 없이 강당에서 좌석을 같이하고, 또한 향례 때에는 사당 내에서 일이 잘 되도록 변통을 두어 한두 자리를 나누어주어 일찍이 함께 신주를 받들어 모시지[駿奔] 않은 적이 없었다고 했다.

그런데 서손들이 옥산서원으로 하여금 鄕會와 道會에서 말끔하게 타당함을 얻지 못하게 하고, 경주부와 감영에 청원서를 올린 것이 지금까지 몇 번인지도 모를 지경이며, 이로 인해 서원의 힘을 탕진케 했다고 주장했다. 그리고 옥산이씨는 다른 신향들과 다름에도 그들을 규합하는 것은 경비로 쓸 자금을 거두고, 나아가 魁首의 이름을 감추려는 의도라고 했다. 옥산서원 유생들은 신유들이 감영에다 어떻게 말을 넣었기에 그곳에서 나온 關文이 이처럼 신유들을 막을 수 없게 되었는지 알 수 없다고 하였다. 신유들은 자신들이 청원한 사안에 대한 감영의 제음과 경주부의 교시로 의기양양하고 들떠 있다고 했다. 소문에 따르면 신유들이 모임을 만들고 저들이 임원을 약속 받고부터는 분향을 스스로 한다고 하고, 향례도 스스로 한다고 하며 위협한다고 했다.

또한 저들이 원장인 성주에게 나아가 牌旨를 던지고 멋대로 설치는 것은 감영의 관문을 믿고 방자하게 구는 것이라고 보았다. 또한 서원에는 지켜야할 예절이 있어서 잘못에 대해서는 책임을 지고 사퇴하는 것이 있지만, 그렇게 하지 않는 것은 서원의 예절과 체면에 대하여 부윤과 중앙관료들이 익숙하지 않기 때문이라고 하였다. 현재 신유들의 방자함이 극에 달하여 서원의 체면을 돌보지 않고, 원장인 성주도 안중에 두지 않고, 백성들을 어지럽히는 일에 이르렀다고 주장했다. 유생들은 비록 상관인 감영의 제음이 있지만, 신유들의 일은 서원의 원장이자, 수령으로서 부윤의 의지에 따라서 그들에게 명령하고 처벌할 수 있다고 했다. 그러나 부윤은 감영의 제음이 매우 엄하여 관이라도 함부로 처리할 수 없다고 유생들의 의견을 들어주지 않았다.

자료적 가치

이 상서는 19세기 말 옥산서원의 원임직 소통을 두고 발생하였던 적서시비에 관한 것이다. 신유들에 대한 감영과 경주부의 의견이 대체로 옹호적이었는데 후기에 비하여 시비 초기에는 구유들의 의견도 일정부분 수용되고 있었음을 확인할 수 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「18~19세기 慶州 玉山書院 院任職을 둘러싼 嫡庶간의 鄕戰」, 『古文書硏究』16·17, 이수환, 韓國古文書學會, 2000

『옥원사실(玉院事實)』, 경주 여주이씨 무첨당 소장

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환