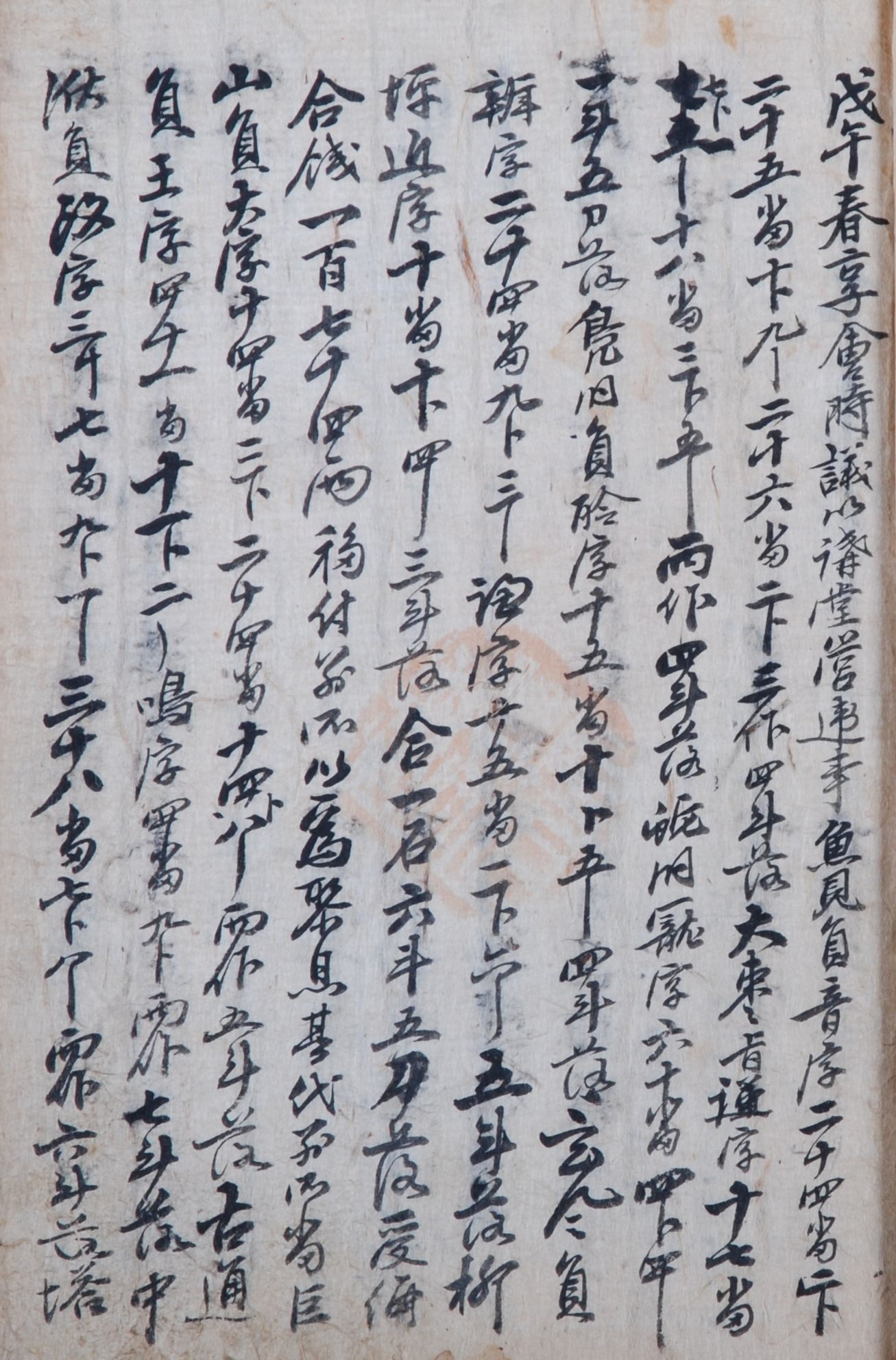

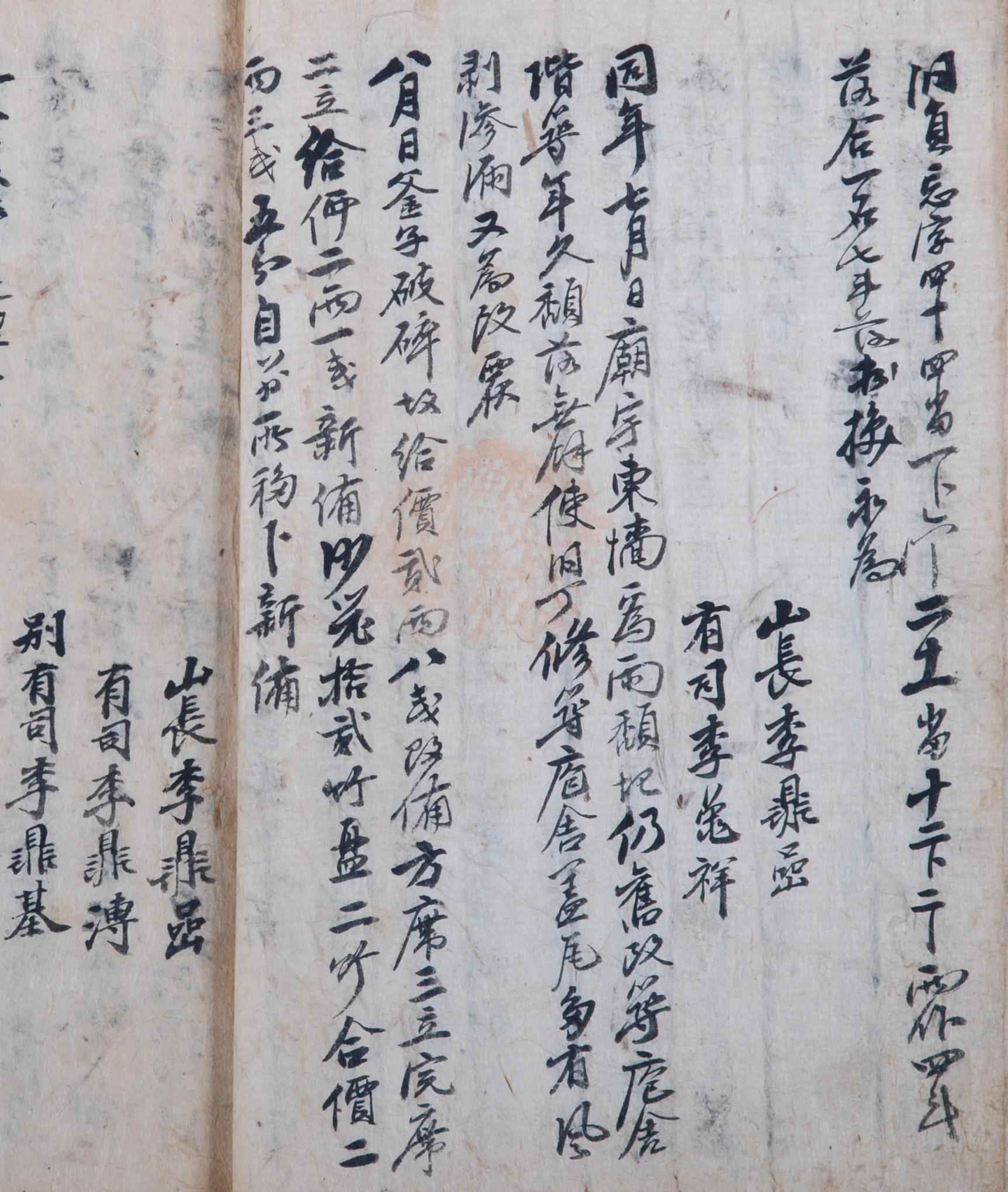

1798년에 작성된 세덕사 『고왕록(考往錄)』 무오년 기록.

[내용 및 특징]

1798년에 작성된 것으로 세덕사 『考往錄』의 무오년 기사이다. 春享會 때에 재차 講堂 營建에 대해 논의하였다는 내용을 담고 있다. 이어 7월에는 廟宇 동쪽 담장이 頹圮하여 개축하였고 庖舍階도 오랜 세월이 지나 퇴락하여 洞丁을 동원하여 修築케 했으며 庖肆의 기와도 손실된 것이 있어서 개축하였다는 내용이다. 8월에는 釜子가 破碎되어 切給價 2兩 8戔으로 改備하였고, 方席 3立, 完席 2立은 급가 2냥 1전으로 새로 갖추었으며, 제기 일부를 別所로부터 移卜하여 새로 장만하였다는 내용을 담고 있다.

세덕사는 여주이씨 양좌동 입향조인 이번(李蕃, 1463~1500)과 그의 2자인 이언괄(李彦适, 1494~1553) 부자를 배향하고 있는 곳으로 18세기 이후 두드러지게 나타난 종적 유대관계의 강화와 문중 내 각 파별로 직계 조상을 내세워 가계의 위세를 강화하려는 당대의 의식이 반영되어 이언괄의 후손들은 독자적으로 직계 현조를 모시는 서원 건립을 통해, 파내 구성원 간 결속력을 다지고 파조를 선양하여 향촌사회 내에서의 입지를 확고히 하려 건립하였다.

설립 초기 세덕사는 전답의 매입을 통해 세덕사 재산을 확보해 나갔다. 전답 매입비용은 설립초기 문중에서 出資된 접답에서 所出되는 자금이었을 것으로 보인다. 본 기록이 작성되기 이전의 『고왕록』의 기록과 1780년에 작성된 『世德祠田畓案附奴婢案』에 따르면, 처음에는 무첨당계와 향단계에서 각각 전답을 세덕사에 所納했다고 기록되어 있다. 향단계에서 田 43두락, 畓 114두 5도락을 소납하였으며, 무첨당계에서는 답 20두락을 소납했다고 나타나고 있다. 무첨당계와 향단계의 실상은 정확히 파악하기 어려우나 명칭으로 볼 때 각각 이언적·이언괄 형제의 후손에 의해 결성된 族契로 생각된다. 문중을 중심으로 결성된 족계는 자신들의 현조를 배향하는 세덕사 설립에 맞추어 운영기금으로 각각 토지를 출자했던 것이다.

이렇게 마련된 전답에서의 소출은 세덕사 운영에 기본 재산이 되는 전답확충에 다시금 사용되었다. 『考往錄』에 의하면 전답 매입은 설립 초창기 10여 년 동안 여주이씨의 근거지인 안강과 기계 일대의 평야를 대상으로 집중적으로 이루어진다.

전답매입 등으로 확보된 재산은 이후 세덕사에서 이루어지는 각종 행사와 공사 및 물품 구입 등으로 지출되었다. 세덕사에서 행해지는 행사 가운데 가장 대표적인 것은 매년 개최되는 춘추향례와 매년 정월 내·외 후손들이 참여하는 正朝參謁이 있다. 이때마다 사용되는 제기의 마련과 참여자에 대한 居接은 세덕사의 매년 행사 중 가장 큰 비중을 차지하였다. 한편 춘추향례와 정조참알과 같은 정기적 행사 이외에도 세덕사에서는 백일장과 文會 등의 학문 활동이 이루어지기도 하였다. 하지만 사우 운영의 제반 경비는 언제나 부족한 형편이었고 이러한 양상은 세덕사 뿐만 아니라 대부분의 문중사우에서 나타나는 경향이었다. 개별 사우의 운영을 독립시킬 수 있는 재정을 확보하지 못하고, 대소사가 있을 때마다 문중으로부터 재원을 지원받아 운영될 수밖에 없었다.

春享會時에는 1797년부터 본격적으로 논의되기 시작한 세덕사 강당 영건 문제가 다시금 언급되고 있다. 『고왕록』을 비롯한 세덕사 소장 여타의 문서에서 드러나는 대규모의 공사에는 강당 건립을 들 수 있다. 강당은 묘우가 설립될 때 마련되지 않은 채로 다른 건물을 대용하고 있었는데 세덕사가 설립되고 20여 년이 흐른 1799년에야 비로소 완공하게 된다. 본 기사에서는 강당 영건에 대한 간략한 사항만이 언급이 되어 있지만, 『四宜堂考蹟錄』등을 통해 살펴보면, 완공될 때까지 별소에서 매입한 전답을 통해 꾸준하게 자금을 마련하였고, 이내 완공하였다는 사실을 알 수 있다.

본 기록이 작성되기 이전부터 세덕사에서는 꾸준히 전답을 통한 재정 확보라는 기조를 충실히 이행하고 있었고 세덕사 설립 직후의 전답은 본 기록이 작성될 시점에 이르러서는 본소와 별소를 합친 규모가 약 10결 정도로 여타의 문중 사우에 비해 상당하였다. 물론 별소 전답의 경우 배향 인물의 후손들에 의해 조성된 일종의 기금 형식으로 운영되었기 때문에 10결 내외의 전답 모두가 세덕사의 소유로 볼 수는 없지만, 비슷한 시기 설립되었던 미사액 서원이나 사우의 보유 전답과 비교해 보면 규모가 큰 편이다.

한편 수시로 건물에 대한 수리와 보수가 이뤄지고 있는데 여기에 洞丁이 동원되었다는 것을 주목할 필요가 있다. 세덕사는 田畓, 奴婢, 債錢 등과 더불어 경제적 기반으로 屬村과 屬店을 확보하고 있었다. 세덕사는 官으로부터 吾道洞(德洞)을 속촌으로 획급받았는데 세덕사가 비록 이씨 문중의 私廟이나 大臣의 筵奏가 있었고 自別하기 때문에 성급을 허락 받은 결과였다. 그리하여 당해 년에 있었던 각종 잡역에 차역을 시킬 수 있었고, 공사 시에 勞役에 동원하였던 것이다. 덕동의 동민들은 군역 및 각종 잡역을 면제받는 대가로 사우의 잡역 일부를 담당하였고 약간의 役價도 지급받을 수 있었다.

서원의 경우 경제적 기반으로 속촌, 속점 등을 보유하는 경우가 많았지만, 19세기의 문중사우에서 속촌, 속점을 보유하는 경우는 많지 않았다.

[자료적 가치]

18세기 후반에 건립된 경주의 대표 사족 여주이씨 향단파의 문중사우인 세덕사의 재원 운용 양상을 살펴볼 수 있는 자료이다. 여타의 문중사우와 달리 비교적 많은 전답을 보유하고 있었음에도 불구하고 本所의 전답만으로 사우 운영에 있어 한계를 지니고 있었지만 別所의 재용 및 여타의 경제 기반을 통한 운영 양상을 보여준다고 하겠다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「慶州 世德祠 연구」,『민족문화논총』45, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2010

1차 작성자 : 윤정식