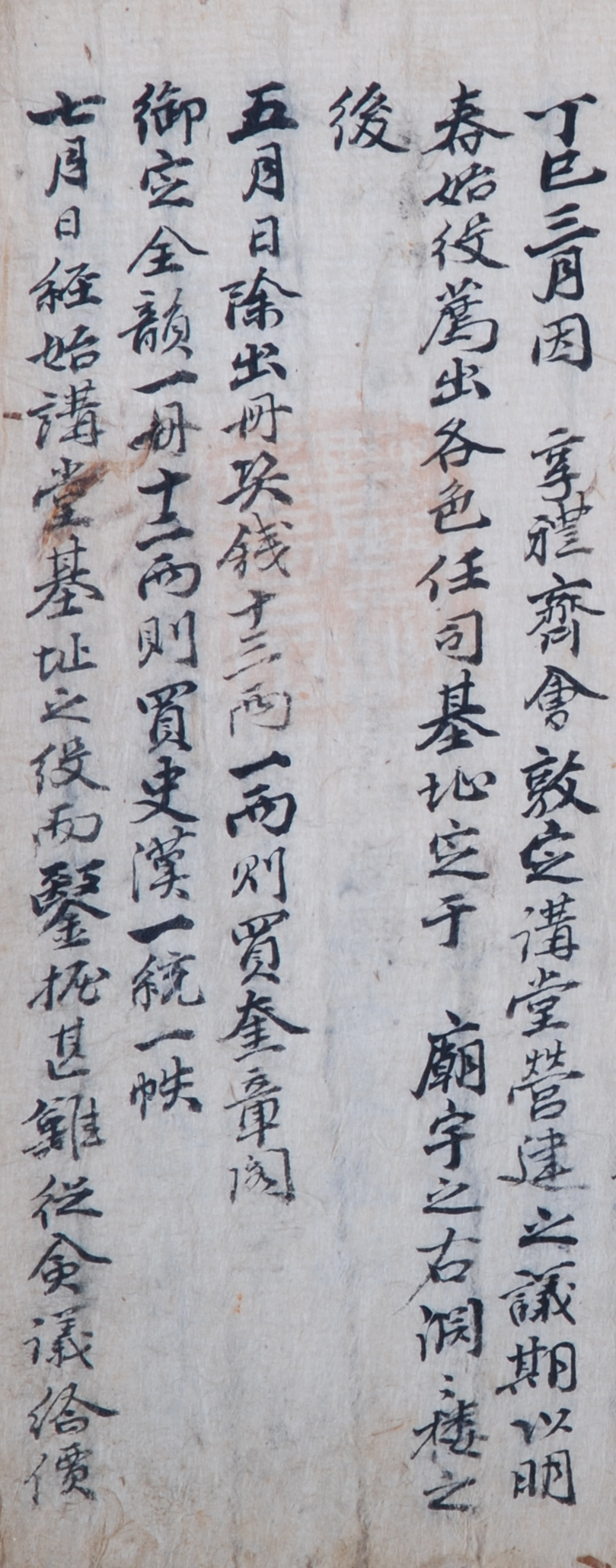

1797년 작성된 세덕사 『고왕록(考往錄)』정사년 기록.

[내용 및 특징]

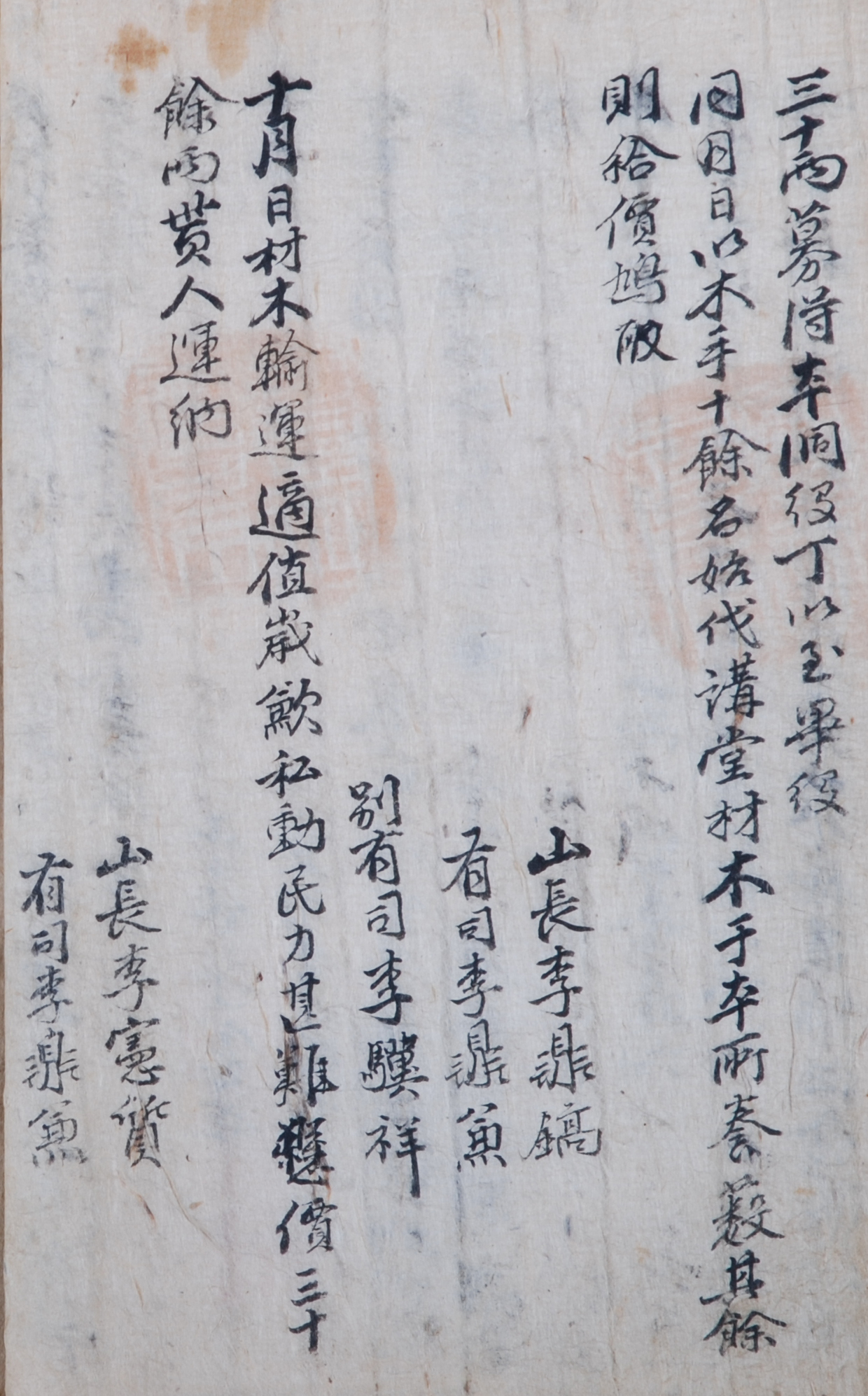

1797년 작성된 세덕사 『考往錄』정사년 기사이다. 3월, 5월, 7월, 10월의 내용이 기록되어 있다. 3월의 내용은 享禮齊會 때에 講堂 營建을 敦定하는 일로 논의가 있었고 各色 任司를 薦出하였고 터는 廟宇의 우측 淵淵樓의 뒤로 정하였다는 것이다. 5월에는 冊獎錢 13냥을 除出하였는데 1냥으로 奎章閣御定全韻 1책을 구입하였으며, 12냥으로는 史漢一統 1秩을 구입하였다는 내용이다. 7월에는 강당 터의 役을 經始하였는데 땅을 파는 것이 심히 어려워 僉會를 통해 給價 30냥으로 本洞의 役丁을 募得하여 畢役했고, 나무꾼 10여명으로 하여금 강당 給價하고 목재를 벌목했다는 내용이다. 10월에는 목재을 輸運해야 하는데, 흉년을 당하여 사사로이 民力을 동원하기가 어려운 까닭에 鬱價 30냥을 사람들에게 지급한 뒤 운반하였다는 내용이다.

조선후기 경주지역을 대표했던 사족인 여주이씨 또한 18세기 이후 院祠 건립이 문중, 더 나아가 문중의 파별로 더욱 세분화되는 당시의 사회적 분위기 속에서 원사의 분립 현상이 뚜렷해졌다. 여주이씨는 18세기 초까지는 옥산서원을 중심으로 운영되어 왔으나 시간이 지나면서 각 파의 이해관계에 따라 이언적이라는 傍祖보다는 독자적으로 직계 顯祖를 모시는 서원·사우 건립을 통해 파내 구성원 간 결속력을 다지고 派祖를 선양하여 향촌사회 내에서의 입지를 확고히 하려 하였고 이러한 사회적 분위기 속에서 덕동마을에 세거한 여주이씨 향단파 후손들에 의해 세덕사가 건립되었다.

세덕사의 경제적 기반은 전적으로 배향인물의 후손들인 여주이씨 문중에 의해 형성되었다. 田畓, 奴婢, 債錢, 屬村, 屬店 등 세덕사의 경제기반은 다양한 편이지만 사실상 전답이 대부분을 차지하고 있다. 본 기록이 작성되기 이전부터 세덕사에서는 꾸준히 전답을 통한 재정 확보라는 기조를 충실히 이행하고 있었다. 그리하여 세덕사 설립 직후의 전답은 본 기록이 작성될 시점에 이르러서는 본소와 별소를 합친 규모가 약 10결 정도로 여타의 문중 사우에 비해 상당하였다. 물론 별소 전답의 경우 배향 인물의 후손들에 의해 조성된 일종의 기금 형식으로 운영되었기 때문에 10결 내외의 전답 모두가 세덕사의 소유로 볼 수는 없지만, 비슷한 시기 설립되었던 미사액 서원이나 사우의 보유 전답과 비교해 보면 규모가 큰 편이다.

세덕사는 이러한 경제적 기반을 바탕으로 사우를 운영해 나갔는데 그 경비 지출은 本所, 別所, 冊錢 등 세 가지 비목으로 나뉘어져 운영되었다. 본소 재용에 대한 정확한 규모를 파악할 수는 없으나 일상적으로 소비되는 세덕사의 운영비는 주로 본소 재용으로 지출된 것으로 보인다. 또한 재용의 집행에 대해서도 별도로 명시하고 있는 기록이 없어 정확한 사항을 알 수 없지만 정기적인 享禮를 비롯한 각종 居接 때의 비용으로 사용되었던 것으로 보인다. 그러나 본 기록을 통해서도 볼 수 있듯이 본소의 재용이 넉넉하지 못하여 자주 변통되는 경우를 볼 수 있다. 이러한 사정은 시간이 지날수록 더욱 심화되는데, 본소 재용이 부족할 때마다 별소나 책장전 재용을 전용하여 본소에 충당하였던 것이다. 별소의 재용은 배향 인물 후손에 의해 형성된 기금의 성격이 강했던 만큼 세덕사 건물에 대한 수리·보수와 같은 각종 공사를 비롯한 비정규적인 公事에 사용하는 것의 本意였던 것으로 보인다.

본 기록 5월 조에 언급하고 있는 奎章閣御定全韻은 조선의 한자음은 ‘□’안에 중국의 한자음은 ‘○’안에 넣어 동시에 표기한 운서로서 이덕무에 의해 1792년 완성되었다가 尹行恁·徐榮輔·南公轍·李書九·李家煥·成大中·柳得恭·朴齊家 등 당대 규장각에 몸담고 있던 학자들의 교정을 거쳐 1796년에 간행된 것으로 정조의 명에 의해 편찬된 이 책의 공식 명칭은 『御定奎章全韻』이다.

한편 별소의 재용은 비정규적임에도 불구하고 매우 다양하게 이용되었다. 건물의 수리나 공사뿐만 아니라 물품의 구입, 도서구입, 도배, 온돌보수 등의 비용으로 집행되었으며 또한 수시로 부족한 본소 재용으로 충당되었다.

이렇듯 세덕사 재용의 운영은 별소에 대한 의존도, 즉 문중에 대한 의존도가 상당히 높았음을 볼 수 있다. 이는 세덕사가 문중사우로 설립된 까닭도 있겠지만, 본소 전답의 운영을 통해 자립할 수 있는 재정확보를 이루지 못했기 때문이다. 이러한 양상은 세덕사뿐만 아니라 대부분의 문중사우에서 나타나는 경향이었다. 개별 사우의 운영을 독립시킬 수 있는 재정을 확보하지 못하고 대소사가 있을 때마다 문중으로부터 재원을 지원받아 운영될 수밖에 없었던 것이다.

[자료적 가치]

18세기 후반에 건립된 경주의 대표 사족 여주이씨 향단파의 문중사우인 세덕사의 재원 운용 양상을 살펴볼 수 있는 자료이다. 여타의 문중사우와 달리 비교적 많은 전답을 보유하고 있었음에도 불구하고 本所의 전답만으로 사우 운영에 있어 한계를 지니고 있었지만 別所의 재용 및 여타의 경제 기반을 통한 운영 양상을 보여준다고 하겠다. 기록될 당시의 민심을 고려하여 役丁 동원에 있어 給價를 통해 해결하려는 모습을 보여주고 있기도 하다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「慶州 世德祠 연구」,『민족문화논총』45, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2010

1차 작성자 : 윤정식