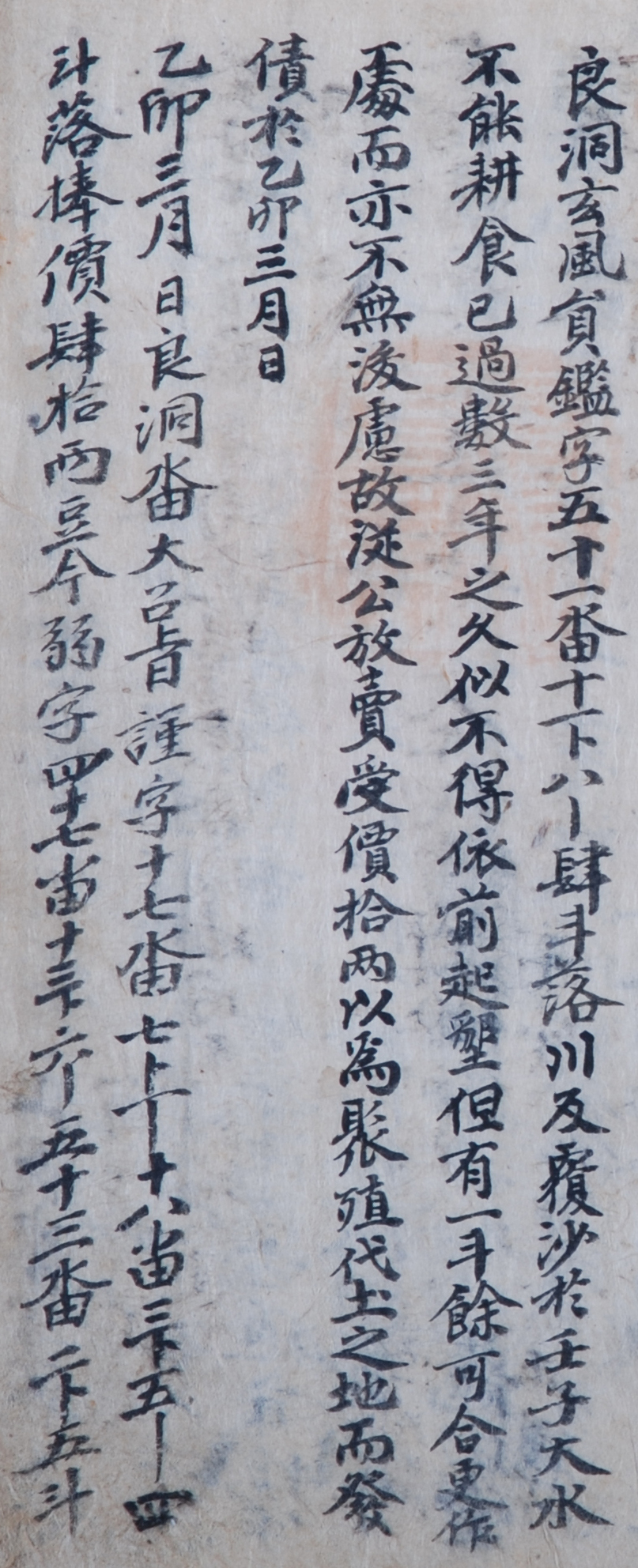

1795년에 작성된 세덕사 『고왕록(考往錄)』의 을묘년 기록.

[내용 및 특징]

1795년에 작성된 세덕사 『考往錄』의 을묘년 기사이다. 세덕사 『고왕록』은 1779년부터 1867년까지 세덕사가 설립될 당시부터 훼철이 되는 직전까지 연도별로 세덕사의 중요한 사건을 간략하게 기록해 놓은 자료로 세덕사의 개략적인 역사를 파악할 수 있다.

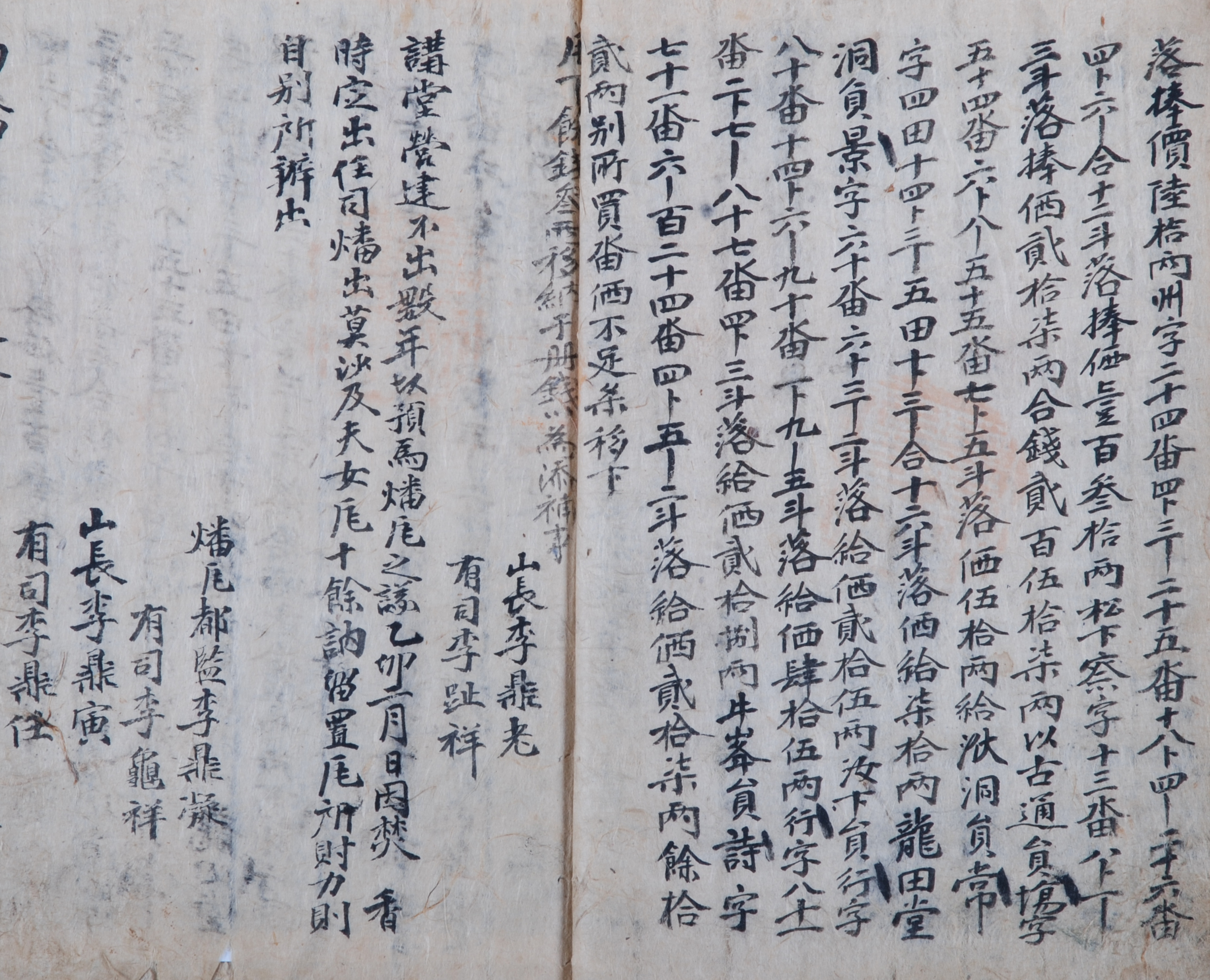

본 기사에서는 세덕사 本所의 田畓의 放賣와 다른 토지의 매입을 위해 捧價錢으로 이자를 놓은 일, 별소에서의 재용을 전용한 일 등이 기록되어 있다.

조선후기 경주지역을 대표했던 사족인 驪州李氏 또한 18세기 이후 院祠 건립이 문중, 더 나아가 문중의 파별로 더욱 세분화되는 당시의 사회적 분위기 속에서 원사의 분립 현상이 뚜렷해졌다. 여주이씨는 18세기 초까지는 옥산서원을 중심으로 운영되어 왔으나 시간이 지나면서 각 파의 이해관계에 따라 이언적이라는 傍祖보다는 독자적으로 직계 顯祖를 모시는 서원·사우 건립을 통해 파내 구성원 간 결속력을 다지고 派祖를 선양하여 향촌사회 내에서의 입지를 확고히 하려 하였고 이러한 사회적 분위기 속에서 덕동마을에 세거한 여주이씨 향단파 후손들에 의해 세덕사가 건립되었다.

세덕사의 경제적 기반은 전적으로 배향인물의 후손들인 여주이씨 문중에 의해 형성되었다. 田畓, 奴婢, 債錢, 屬村, 屬店 등 세덕사의 경제기반은 다양한 편이지만 사실상 전답이 대부분을 차지하고 있다. 본 기록이 작성되기 이전부터 세덕사에서는 꾸준히 전답을 통한 재정 확보라는 기조를 충실히 이행하고 있었다. 그리하여 세덕사 설립 직후의 전답은 본 기록이 작성될 시점에 이르러서는 본소와 별소를 합친 규모가 약 10결 정도로 여타의 문중 사우에 비해 상당하였다. 물론 별소 전답의 경우 배향 인물의 후손들에 의해 조성된 일종의 기금 형식으로 운영되었기 때문에 10결 내외의 전답 모두가 세덕사의 소유로 볼 수는 없지만, 비슷한 시기 설립되었던 미사액 서원이나 사우의 보유 전답과 비교해 보면 규모가 큰 편이다.

한편 세덕사에서는 규모가 크지는 않지만 殖利활동을 통하여 재원을 증원시키기도 하였던 것을 본 기록을 통해 알 수 있다. 현풍원의 전답을 방매하고 다른 토지를 매입하기 위해 捧價錢으로 이자를 놓았다는 사실을 통해 전답 방매로 마련된 봉가전 및 移買로 발생한 차익을 식리하기도 한 것이다.

세덕사는 이러한 경제적 기반을 바탕으로 사우를 운영해 나갔는데 그 경비 지출은 本所, 別所, 冊錢 등 세 가지 비목으로 나뉘어져 운영되었다. 본소 재용에 대한 정확한 규모를 파악할 수는 없으나 일상적으로 소비되는 세덕사의 운영비는 주로 본소 재용으로 지출된 것으로 보인다. 또한 재용의 집행에 대해서도 별도로 명시하고 있는 기록이 없어 정확한 사항을 알 수 없지만 정기적인 享禮를 비롯한 각종 居接 때의 비용으로 사용되었던 것으로 보인다. 그러나 본 기록을 통해서도 볼 수 있듯이 본소의 재용이 넉넉하지 못하여 자주 변통되는 경우를 볼 수 있다. 이러한 사정은 시간이 지날수록 더욱 심화되는데, 본소 재용이 부족할 때마다 별소나 책장전 재용을 전용하여 본소에 충당하였던 것이다. 별소의 재용은 배향 인물 후손에 의해 형성된 기금의 성격이 강했던 만큼 세덕사 건물에 대한 수리·보수와 같은 각종 공사를 비롯한 비정규적인 公事에 사용하는 것의 本意였던 것으로 보인다. 1795년에도 강당 營建이 마무리 되지 않아 별소에서 瓦所의 재용을 마련케 한다고 한데서 유추할 수 있다.

한편 별소의 재용은 비정규적임에도 불구하고 매우 다양하게 이용되었다. 건물의 수리나 공사 뿐만 아니라 물품의 구입, 도서구입, 도배, 온돌보수 등의 비용으로 집행되었으며 또한 수시로 부족한 본소 재용으로 충당되었다.

이렇듯 세덕사 재용의 운영은 별소에 대한 의존도, 즉 문중에 대한 의존도가 상당히 높았음을 볼 수 있다. 이는 세덕사가 문중사우로 설립된 까닭도 있겠지만, 본소 전답의 운영을 통해 자립할 수 있는 재정확보를 이루지 못했기 때문이다. 이러한 양상은 세덕사뿐만 아니라 대부분의 문중사우에서 나타나는 경향이었다. 개별 사우의 운영을 독립시킬 수 있는 재정을 확보하지 못하고 대소사가 있을 때마다 문중으로부터 재원을 지원받아 운영될 수밖에 없었던 것이다.

[자료적 가치]

18세기 후반에 건립된 경주의 대표 사족 여주이씨 향단파의 문중사우인 세덕사의 재원 운용 양상을 살펴볼 수 있는 자료이다. 여타의 문중사우와 달리 비교적 많은 전답을 보유하고 있었음에도 불구하고 本所의 전답만으로 사우 운영에 있어 한계를 지니고 있었지만 別所의 재용 및 여타의 경제 기반을 통한 운영 양상을 보여준다고 하겠다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「慶州 世德祠 연구」,『민족문화논총』45, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2010

1차 작성자 : 윤정식