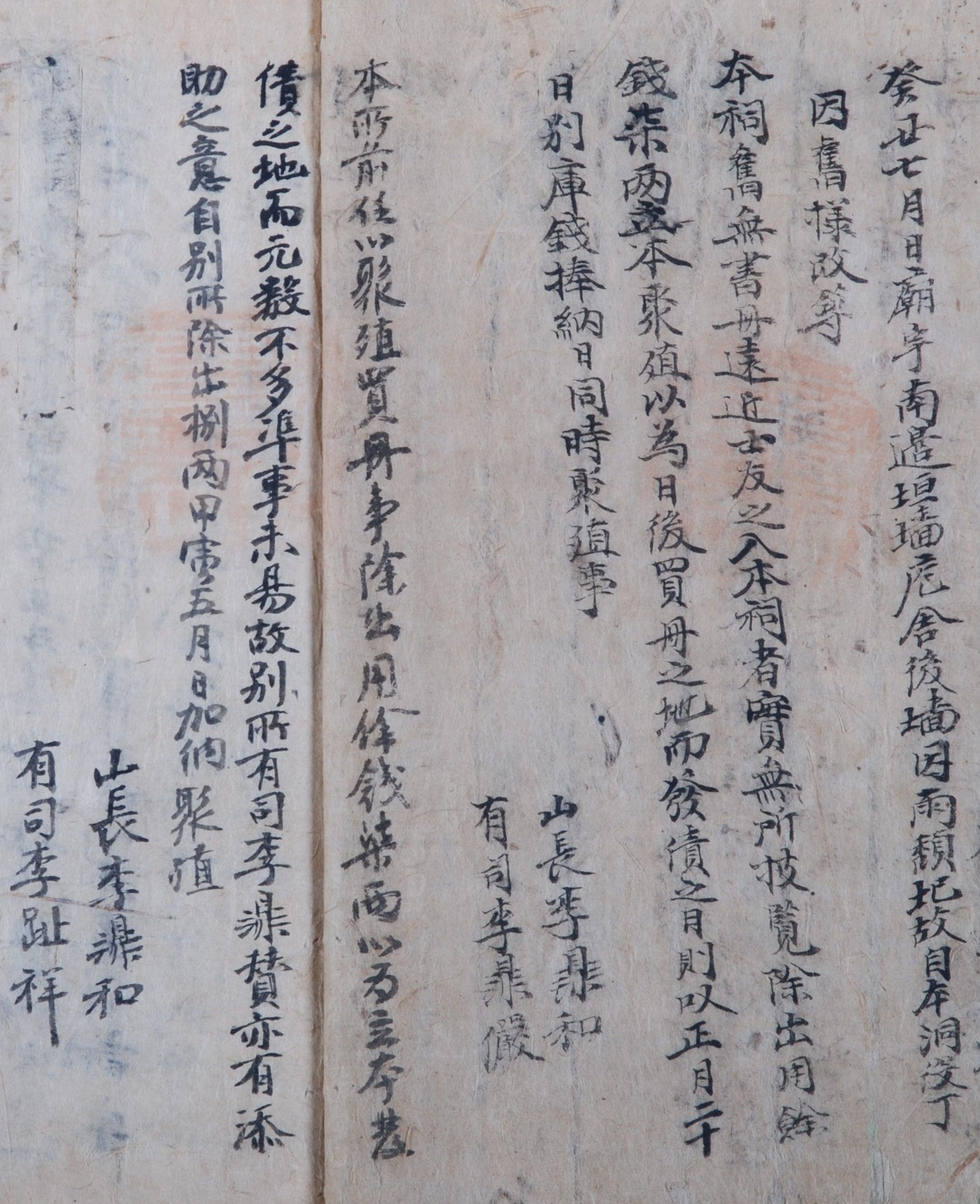

1793년에 작성된 세덕사 『고왕록(考往錄)』 계축년 기록.

[내용 및 특징]

1793년에 작성된 세덕사 『考往錄』의 계축년 기록이다. 세덕사 운영과 관련된 주요 공사 및 제반 사실들을 열기하고 있다. 7월에 廟宇 남쪽 울타리와 庖舍의 뒷담벼락이 비가 내려 頹圮하게 되었으니 本洞에서 役丁을 동원해서 원래의 모습대로 개축했다는 내용과 本祠에 예부터 서책이 없어서 遠近의 士友들이 본사에 들어와서도 披覽할 것이 없으니 일정 금액을 除出하여 聚殖해서 후일에 책을 매입하는 비용으로 삼고자 한다는 내용, 서책 매입을 殖利로 하고자 했으나 비용도 많지 않고 또한 別所有司 李鼎贊이 扶助하고자 하니 加納하여 취식한다는 내용이다. 또한 양동의 전답 중 일부가 1792년에 있었던 큰 홍수로 覆沙되어 耕食하지 못하게 되었으므로 放賣해서 聚殖垈의 근간으로 쓴다는 내용을 차례로 기록하고 있다.

세덕사는 驪州李氏 양좌동 입향조인 이번(李蕃, 1463~1500)과 그의 2자인 이언괄(李彦适, 1494~1553) 부자를 배향하고 있다. 여주이씨는 여말에 사족으로 성장하면서 본관을 떠나 영남으로 내려온 것 같다. 영남에 정착한 초기에는 迎日에 살다가 이언적의 조부 이수회가 李點(경주인, 생원)의 사위가 되어 경주에 온 것이다. 그리고 그의 아들 이번이 양좌동에 먼저 정착하고 있던 경주손씨 孫昭(1433~1484)의 사위가 되면서 양동에 세거하게 되었다. 이후 이언적(1491~1553)이 학문과 사환을 겸비하여 東方五賢의 한분으로서 사후에 ‘宗廟配享’(명종)과 ‘文廟從祀’라는 人臣으로서 또는 학자로서 최고의 영예를 향유한데서 이 가문은 17세기 이후 경주뿐만 아니고 영남의 대표적인 명문으로 자리 잡았다.

이 가문이 양동에 정착한 이후부터 급격히 族勢가 번창하여 인근의 안강·기계·신광 등지로 확산되어 나갔다. 한편 이언적·이언괄 형제의 아들·손자 대에 걸쳐 모두 9개의 분파가 형성되는데 이러한 분파는 18세기 이후 두드러지게 나타난 종적 유대관계의 강화와 문중 내 각 파별로 직계 조상을 내세워 가계의 위세를 강화하려는 당대의 의식이 반영되어 있다. 방계소의 경우 가문 내 영향력이 후대로 갈수록 약해짐에 따라, 각 방계는 직계 현조를 중심으로 분파·결속할 필요가 있었던 것이다. 그 결과 방계손은 독자적으로 자신들의 직계 현조를 모시는 서원·사우 건립을 통해, 구성원 간 결속력을 다지고 파조를 선양하여 향촌사회 내에서의 입지를 확고히 하려는 움직임이 나타났다.

세덕사 설립이 본격적으로 논의된 것은 1778년부터 여주이씨 가문이 중심이 되어 이루어졌다. 문중에 통서를 보내 실질적인 논의를 시작하였고 종중의 인원들이 참여하여 터를 잡고 상량을 했다. 운천서원과 다르게 여주이씨 입향조인 이번을 주향으로 삼으면서 여주이씨 문중 구성원의 참여폭이 대폭 확대되었다. 한편으로 이번의 배향은 조정에서의 啓聖祠 설립과 맞물려 이후 관의 협조를 얻는 명분으로 작용하기도 하였다. 1805·1824년에 경주부가 세덕사에 屬店과 屬村을 劃給하는 完文을 成給해 주면서, 세덕사는 비록 李氏의 私廟이나 大臣의 筵奏가 있었고 自別하기 때문에 성급을 허락한다고 한 사실에서도 알 수 있다. 이번이 문묘에 배향된 이언적의 부친이기 때문에, 사묘이지만 계성사의 설립 명분에 의거하여 성급이 이루어진 것이다.

설립 초기 세덕사는 전답의 매입을 통해 세덕사 재산을 확보해 나갔다. 전답 매입비용은 설립초기 문중에서 出資된 접답에서 所出되는 자금이었다. 1780년에 작성된 『世德祠田畓案附奴婢案』에 따르면, 무첨당계와 향단계에서 각각 전답을 所納했다고 기록되어 있다. 무첨당계와 향단계의 실상은 정확히 파악하기 어려우나 명칭으로 볼 때 각각 이언적·이언괄 형제의 후손에 의해 결성된 族契로 보이고 문중을 중심으로 결성된 족계는 자신들의 현조를 배향하는 세덕사 설립에 맞추어 운영기금으로 각각 토지를 출자했던 것이다.

이렇게 마련된 전답에서의 소출은 세덕사 운영에 기본 재산이 되는 전답확충에 사용되었다. 『考往錄』에 의하면 전답 매입은 설립 초창기 10여 년 동안 여주이씨의 근거지인 안강과 기계 일대의 평야를 대상으로 집중적으로 이루어졌다. 특히 1784~1795년 약 10여 년 동안 전답을 집중적으로 매득하고 있다.

세덕사는 이렇게 확보된 전답을 바탕으로 이후 買得과 移買를 통해 보유 전답을 확충해 나갔다. 이외에도 세덕사는 경제적 기반으로 속촌·속점 등을 확보하고 있었다. 세덕사는 관으로부터 오도동(덕동)을 속촌으로 획급받았다. 세덕사는 속촌 동민들을 사우 내 각종 잡역에 차역시키거나 또는 각종 공사 시에 노역에 동원되었고 본 기록은 세덕사 공사에 役丁이 동원된 사실을 기록한 것이다. 세덕사내 각종 잡역의 종류는 여타 서원·사우와 대체로 비슷하였다.

이들 양민들은 서원·사우의 영향력을 통해 군역 및 각종 잡역을 면제받는 대가로 잡역의 일부를 담당하였다. 『각양등록』에는 동민의 노역을 守直, 役事, 擧火, 燒木 등으로 나타나는데 이러한 각종 노역은 도색에 의하여 배정, 관리되었다. 기본적으로 동민들은 세덕사 물품의 도난과 관련하여 수호, 관리하는 책임을 지고 있었으며 향례와 같은 각종 행사에 동원되었다. 이들은 또한 세덕사의 수리, 보수 등 각종 공사에 동원되었다.

덕동의 동민들은 役丁·軍丁·洞丁으로 불리며 세덕사의 각종 공사에 동원되었다. 이때 약간의 役價를 지급받을 수 있었다. 어쨌든 덕동은 세덕사의 속촌이었기 때문에 세덕사내 각종 행사나 각종 공사에 동민들을 공식적으로 동원할 수 있었던 것이다.

서원의 경우 경제적 기반으로 속촌·속점 등을 보유하는 경우가 많았지만, 19세기의 문중사우에서 속촌, 속점을 보유하는 경우는 많지 않았다고 보인다. 이는 세덕사의 경우 사묘임에도 불구하고 계성사의 사례를 들어 속촌과 속점을 관으로부터 특별히 획급받았다는 데서도 짐작이 된다.

한편 세덕사는 규모가 크지는 않지만 殖利활동을 하기도 하였다. 세덕사에서 소장할 도서를 구입하기 위해 마련된 기금을 식리하였고 그 외에도 전답 방매로 마련된 捧價錢 및 移買로 발생한 차익을 식리하기도 하였다.

세덕사는 이러한 경제적 기반을 바탕으로 사우를 운영해 나갔다. 이러한 양상은 세덕사뿐만 아니라 대부분의 문중사우에서 나타나는 경향이었다.

[자료적 가치]

세덕사가 건립되고 얼마 지나지 않은 시점에 작성된 제정 및 공사 관련 기사로 비교적 많은 내용을 담고 있는 기사이다. 문중 사우로서 속촌을 거느리고 있으며, 廟宇에 필요한 재정적 상황을 면밀히 보여주고 있다는 점 등 세덕사 운영의 일면을 나타내고 있다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「慶州 世德祠 연구」,『민족문화논총』45, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2010

1차 작성자 : 윤정식