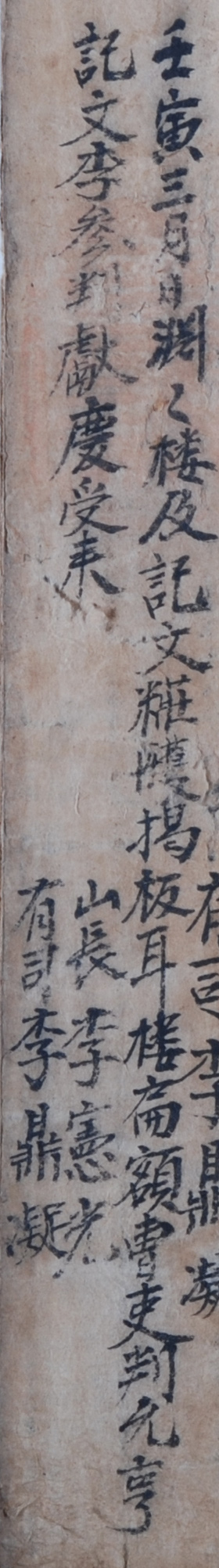

임인(1782)년 3월에 작성된 세덕사 『고왕록(考往錄)』 수록 기사.

[내용 및 특징]

임인(1782)년 3월에 작성된 세덕사 『考往錄』수록 기사로 연연루에 기문을 揭板한 사실을 기록하고 있다. 누정의 편액은 이조판서 曺允亨이 작성하였고, 기문은 참판 李獻慶에게서 받아왔다는 내용이다. 당시 산장은 이헌광, 유사는 이정응이다.

지금의 경상북도 포항시 기북면 오덕리 덕동마을에 위치한 세덕사는 조선시대 경주지역을 대표했던 驪州李氏 가문에 의해 운영된 문중사우로 1779년에 설립되어 1868년 훼철될 때까지 90년간 존속되었다.

세덕사는 여주이씨 양좌동 입향조인 이번(李蕃, 1463~1500)과 그의 2자인 이언괄(李彦适, 1494~1553) 부자를 배향하고 있다. 여주이씨가 영남에 정착한 이후 이언적(1491~1553)이 학문과 사환을 겸비하여 東方五賢의 인물로서 사후에 ‘宗廟配享’(명종)과 ‘文廟從祀’라는 人臣으로서 또는 학자로서 최고의 영예를 향유한데서 이 가문은 17세기 이후 경주뿐만 아니라 영남의 대표적인 명문으로 자리잡았다. 이 가문이 양동에 정착한 이후부터 급격히 족세가 번창하여 인근의 안강·기계·신광 등지로 확산되어 나갔다. 한편 18세기 이후 두드러지게 나타난 종적 유대관계의 강화와 문중 내 각 파별로 직계 조상을 내세워 가계의 위세를 강화하려는 당대의 의식이 반영되어 방계손들은 독자적으로 자신들의 직계 현조를 모시는 서원·사우 건립을 통해, 구성원 간 결속력을 다지고 파조를 선양하여 향촌사회 내에서의 입지를 확고히 하려는 움직임이 나타났고 세덕사의 설립은 그의 일환이었던 것이다.

세덕사 설립이 본격적으로 논의된 것은 1778년부터 여주이씨 가문이 중심이 되어 이루어졌다. 문중에 통서를 보내 실질적인 논의를 시작하였고 종중의 인원들이 참여하여 터를 잡고 상량을 했고 수년이 흐른 뒤에 누각의 記文과 편액이 작성되었다.

편액을 작성한 曺允亨의 본관은 昌寧으로 자는 穉行, 호는 松下翁이다. 조부는 판결사 曺夏奇이며, 부는 개성부유수 曺命敎이다. 門蔭과 學行으로 천거되어 1766년(영조 42) 처음 벼슬길에 나간 뒤 1781년(정조 5) 선공감주부가 되었으며, 1784년 예조정랑을 역임하였다. 이어서 繕工監副正을 거쳐 輔德이 되어 冊禮都監相禮를 겸하였다. 그 뒤 안악군수·광주목사 등 3현·2군·1목의 수령을 역임하고 돌아와 1791년 호조참의가 되었으며, 1797년에는 知敦寧府事가 되었다. 그림과 글씨에 능하였는데, 풀·대나무 등의 묵화를 잘 그렸다. 글씨는 초서·예서를 잘 써서 일찍이 書寫官을 역임하였으며, 위로는 대신들로부터 아래로 皁隷에 이르기까지 누구나 그의 글을 얻으려 하였다. 작품으로는 「楡岾寺楓嶽堂大師碑」·「李普赫戊申紀功碑」·「龍興潛邸古井」 등을 썼다.

연연루의 기문은 이헌경이 이정응의 부탁을 받아 작성하였는데, 이정응이 이언적의 아버지인 찬성공 이번을 덕동 덕연사에 모시고 이언괄을 거기에 배향하기로 하였는데, 이 때 앞에 있는 연연루의 편액도 바꾸기로 하고 그 연원을 기문으로 남기려 한다며 부탁하였다. ‘淵淵’이란 찬성공의 공덕과 학문이 ‘淵(쌓이다)’이 되어 자손들이 학식과 효행이 높아지는 것임을 강조한 내용이다.

[자료적 가치]

사우는 서원에 비해 문중에 의한 운영이 두드러졌다는 점에서 서원과는 또 다른 사회사적 의미를 가지고 있다. 본 문서는 문중 사우인 세덕사의 부속 건물인 연연루의 편액과 기문 작성에 관한 사실을 전달하고 있는 내용을 담고 있는 것으로 당시 인적 유대의 단면을 보여주는 자료이다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「慶州 世德祠 연구」,『민족문화논총』45, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2010

1차 작성자 : 윤정식