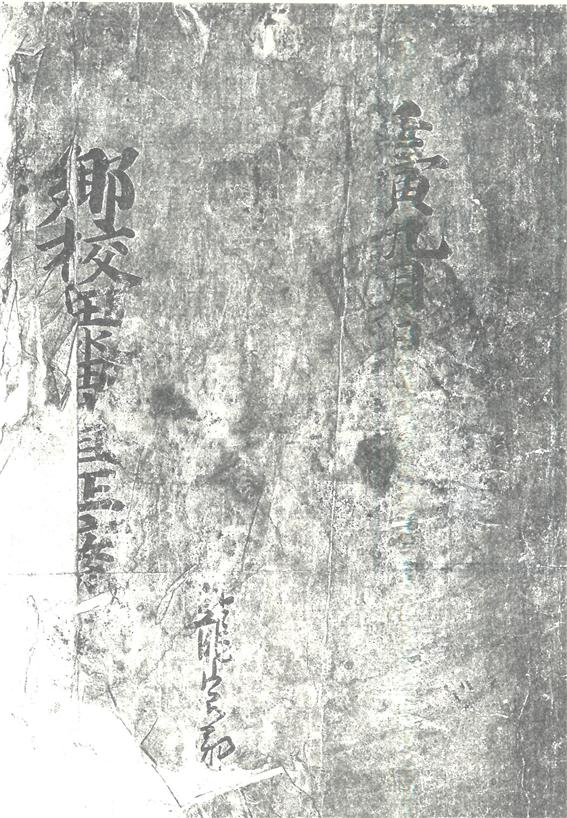

1902년(광무 6) 작성한 용궁향교(龍宮鄕校) 전답안(田畓案)

자료의 내용

향교의 2대 경제적 기반은 토지와 노비이다. 향교재정의 원칙적인 기반이 되었던 향교전(鄕校田)은 고려시대부터 있었으며 조선시대에는 태종대부터 정식으로 향교에 학전(學田)이 지급되고 있었다. 태종 이후 학전의 액수는 몇 차례 조정되다가 성종 23년의 『대전속록(大典續錄)』에 이르러 군현 등급에 따라 10~5결로 차등 지급되었다. 그 후 『속대전(續大典)』에 학전에 의하면 성균관 400결, 사학(四學)은 각 10결, 주부향교(州府鄕校) 7결, 군현향교(郡縣鄕校) 5결로 학전은 다소 축소 지급되었다. 그러나 용궁향교의 경우 이에 관한 직접적 자료는 남아 있지 않아 구체적으로 알 수 없다.

나라에서 지급한 학전은 소유권이 아닌 수조권(收租權)만을 준 것이었다. 이 같은 결수는 세종대에 책정된 액수에 비하여 5배가 축소된 것으로 향교의 피폐에 결정적인 요인이 되었다고 보여 진다. 이렇게 축소된 전토도 실제로 조선후기에 내려오면서 원액(元額) 대로 유지하고 있지 못한 향교가 태반이었다. 따라서 향교에서는 불안정한 학전(學田)을 대신해 향교 자체적으로 마련한 교전(校田)을 소유했던 것이다.

일반적으로 교전은 흥학(興學)에 관심이 큰 지방관이 전답을 조처해서 향교에 입속시키거나, 경비를 주어 유생들이 매득하는 경우도 있었다. 그러나 일반적으로 향교 운영 여유 돈으로 전답을 매입・확대, 향교에 관여하고 있었던 사족들의 유전(儒錢) 갹출, 서재생(西齋生)에 의한 원납(願納) 등의 방법으로 이루어졌다.

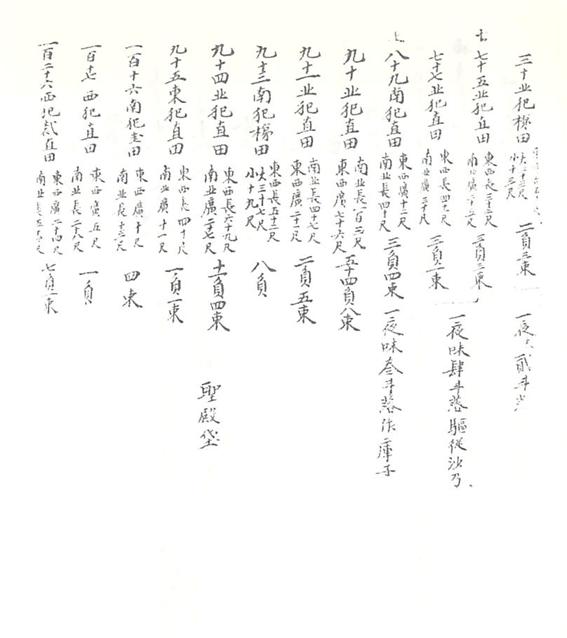

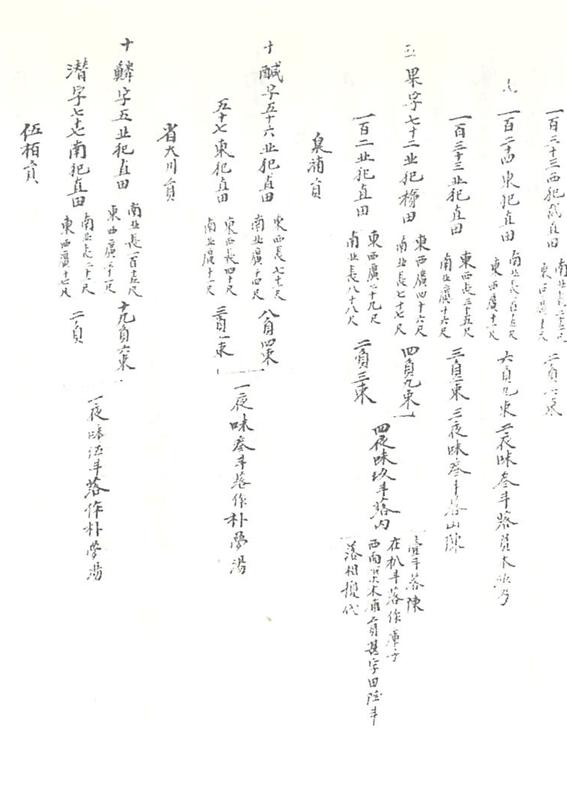

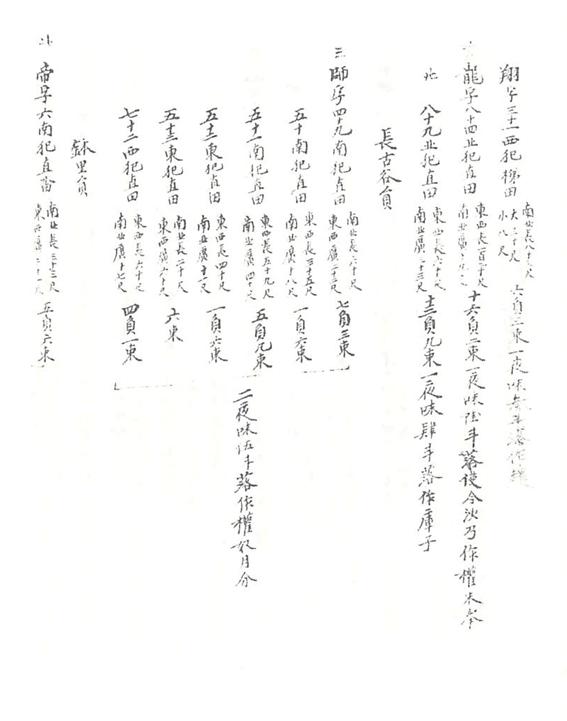

용궁향교의 경제적 기반은 여타 향교와 비슷한 양상이었을 것으로 추정된다. 현재 용궁향교의 구체적인 경제적 기반을 밝힐 수 있는 자료로는 鄕校田畓査定案 1책만 남아 있을 뿐이다. 이 전답안은 말미에 郡守 張龍煥이라 기재된 것으로 보아 작성 연대가 1902년(광무 6)임을 확인할 수 있었다. 이를 지역별로 분석·통계하면 다음과 같다. 대체로 향교전답의 경우 노비와는 다르게 그 변화의 폭이 크지 않았음을 염두에 두면 이를 통하여 18·19세기 용궁향교의 전답의 규모를 짐작할 수 있을 것이다.

田은 舊邑 111두락·北上 19두락·西面 2두락·南下 35두락 합계 167두락이며, 畓은 新邑 50두락·舊邑 44두락·北上 23두락·西面 4두락·南上 15두락·南下 49두락 합계 185두락이다. 이 시기 용궁향교의 총 전답은 田 167두락, 답 185두락 합계는 352두락이다. 그 분포지는 용궁관내에 집중되어 있다. 이러한 현상은 향교·서원 등에 있어서 일반적인 현상이었다. 경작자는 대체로 노비가 주류였으며 성씨가 기재된 경우가 있는 것으로 보아 양인도 일부 포함되어 있었다. 노비의 경우 구체적으로 알 수는 없지만 대부분 향교소속 노비였다고 보인다.

한편 이 용궁향교 전답 중에는 군수 장용환의 지적에 의하면 1868년(고종 5) 查正 이후로 누락되어 사사로이 매매한 것이 63두락이나 되었다고 하며, 따라서 이때 판돈 합 165兩을 추심하였다고 한다. 여기에서 보면 향교는 주인이 없다는데서 校任·유생 등 향교 출입자들의 자기 이익을 위한 부정이 있었음을 유추할 수 있다. 그래서 앞으로 이 전답안은 官, 都監, 校宮, 邑座, 色吏 및 縣內 19개 문중에 각 分派하여 이들이 공동 관리하도록 하였다.

이때 분파한 19개 문중들을 적기하면 다음과 같다.

佳野 김씨문중·蔑村 이씨문중·使五 이씨문중·王太 고씨문중·錦陽 남씨문중·三江 鄭氏문중·浦內 鄭氏문중·月梧 안씨문중·山坪 張氏문중·元季 현씨문중·新風 윤씨문중·末應 홍씨문중·立岩 ▣氏문중·所洞 남씨문중·五龍 姜氏문중·達溪 반씨문중·欣田 권씨문중·大竹 채씨문중·미상 문중이다. 이들 문중은 용궁향교에 출입하던 사족 명부에 등재된 인물들의 가문들이다.

축산승람(竺山勝覽)에 의하면 김씨는 일선・영양·이씨는 성주・여주・한산, 고씨는 개성, 남씨는 의령, 정씨는 청주・동래, 안씨는 순흥・광주(廣州), 장씨는 울진, 윤씨는 파평, 홍씨는 부림(缶林), 강씨는 진주, 반씨는 기성(歧城), 권씨는 안동, 채씨는 인천 등으로 파악된다.

자료적 가치

시기에 따라 차이가 있으나 향교의 경제적 기반을 담당하였던 토지와 노비는 향교 운영에 있어 절대적이었다. 노비의 경제적 가치가 상대적으로 감소하면서 재정의 수입에 있어 핵심 역할을 담당하게 되는 토지 즉 한말 용궁향교의 학전 마련의 경위를 간략하게 살펴볼 수 있는 자료이다.

『慶北鄕校誌』, 영남대학교 민족문화연구소, 영남대출판부, 1991

『韓國의 鄕校 硏究』, 강대민, 경성대출판부, 1992

『朝鮮後期 鄕校 硏究』, 윤희면, 일조각, 1991

『龍宮鄕校誌』, 용궁향교, 2004

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환