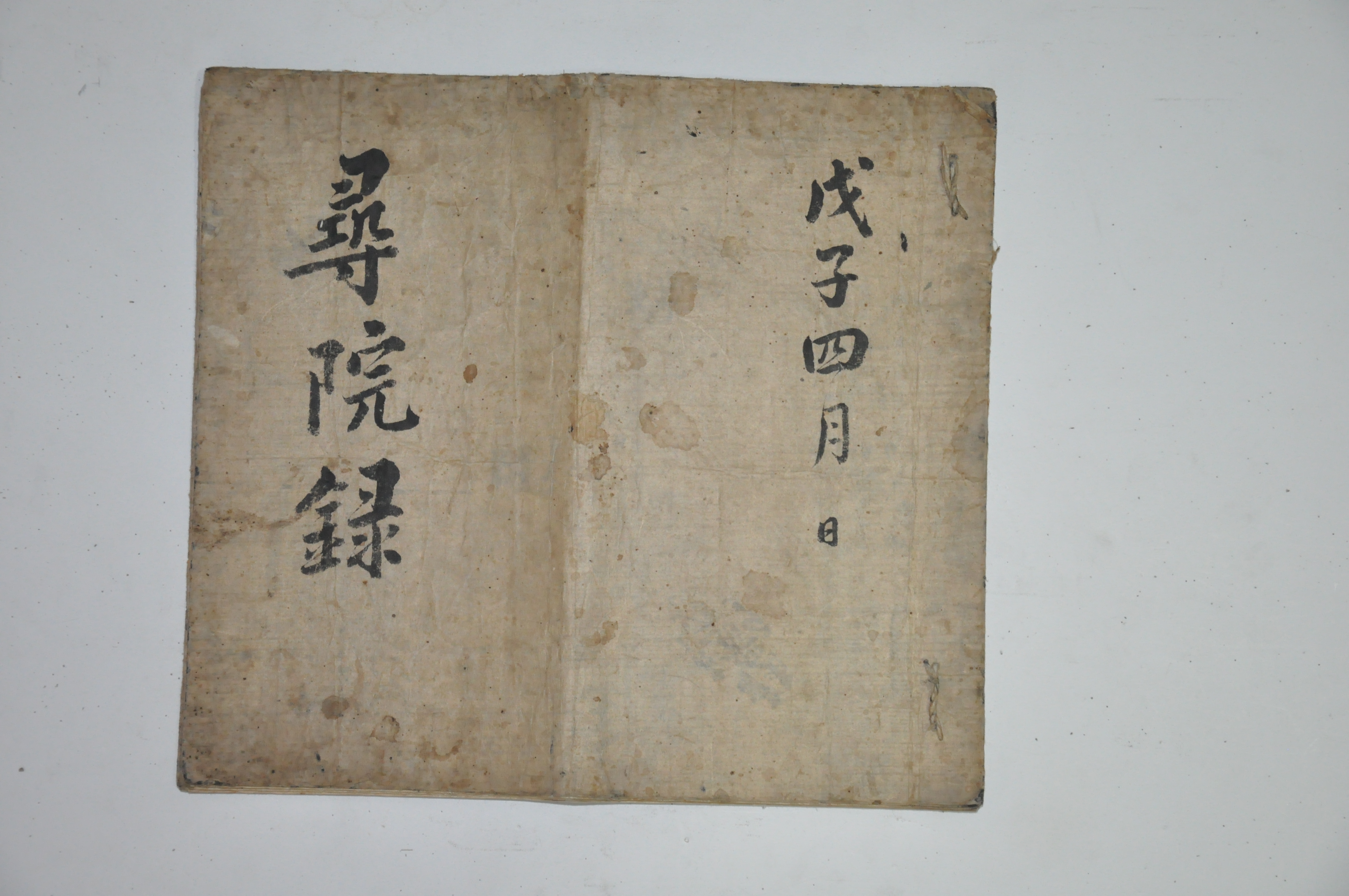

1889년~1921년 경상도(慶尙道) 상주목(尙州牧) 옥동서원(玉洞書院) 심원록(尋院錄)

자료적 가치

서원은 양반이라면 방문하고 싶은, 또 방문해야 하는 곳이기도 하였다. 새로 도임한 관찰사, 고을 및 인근 고을의 수령·察訪·都事 등도 서원에 알묘하고 부조하였다. 지방관들뿐만 아니라 소·대과에 급제한 사람들도 新恩 인사, 전직관료, 유학 등도 거주지에 관계없이 서원에 들러 알묘하고 갔다. 후손·방손·外裔들도 끊임없이 서원을 방문하였다.

바로 심원록은 서원 방문자들의 이름을 적은 방명록이다. 심원록은 임원록과 함께 서원에서 중요히 취급했던 문서로 그 등재 여부도 엄격히 규정하고 있었다. 이는 우리나라 최초의 서원인 소수서원 심원록 표지에 本官 士人・서얼・中人은 勿書, 표제 인물・鄕員・本府人은 疊書한다는 문구에서 이를 확인할 수 있다. 또한 色目이 判異하면 이름을 기재하더라도 인위적인 삭제를 가해 문제가 발생하기도 했다.

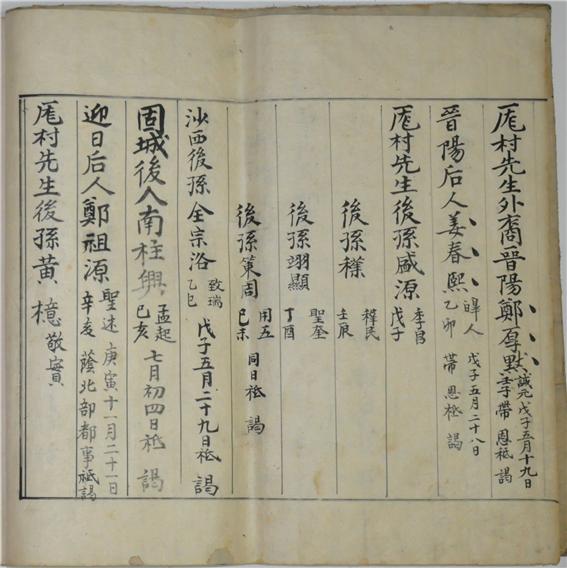

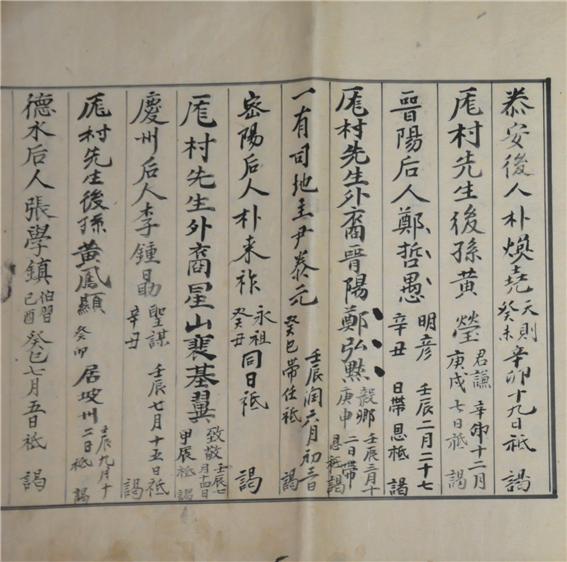

서원 방문자들의 심원록 작성은 상식화 된 것으로 일반적으로 참배 후 본관・이름・관직・字・날짜・방문목적・기타 등의 내용을 적는다.

현재 옥동서원에 현전하는 심원록은 모두 9책으로 본 자료는 그 중 하나로 작성연대는 1889년(고종 25) 4월부터 1921년 6월까지 33년간 서원을 방문한 81명의 명단이다. 기재 방식은 위에 언급한 방식과 유사하며 동행자, 방문 소회를 담은 詩나 방문자 문집 내 기행 기록은 찾아 볼 수 없다. 서원 방문의 목적은 참배가 주된 이유이며, 帶恩·지방관의 내방 사실도 확인 된다.

이들 방문자들을 그 인원과 성관을 나누어 정리하면 다음과 같다. 長水 黃 17명, 興陽 李 7명, 延安 李 5명, 晉陽 鄭 4명, 晉陽 姜·昌寧 成·淸州 鄭 각 3명, 慶州 崔·固城 南·潘南 朴·沃川 全·全州 李·坡平 尹 각 2명, 慶州 李·高靈 申·光山 金·廣州 李·金海 金·丹陽 張·德水 張·密陽 朴·碧珍 李·星山 裵·星山 呂·星州 李·順天 金·延安 金·延安 鄭·迎日 鄭·禮山 柳·完山 李·月城 崔·載寧 康·全義 李·濟州 高·朮禮 孫·泰安 朴·平山 申·豊山 金·漢陽 趙·미상 각1명 순이다.

40개의 성관 중 황희의 후손인 장수황씨 가문의 비율이 상당이 높으며 흥양이씨·연안이씨·진양정씨들이 그 뒤를 따르고 있다. 한편 방문자들의 거주지는 상주가 절대적이며 坡州·星州·黃澗·榮州·知禮·禮山·京城 등이다. 파주는 황희의 고향으로 말년에 관직에서 물러나 반구정을 세워 여생을 마무리 했던 곳으로서 묘소도 여기에 있다. 그래서 황희의 직계 후손들이 많이 분포했기 때문에 멀리 파주에서 상주 옥동서원을 방문을 했던 것이다.

자료 내 중요 인물에 대해서는 표점을 찍어 구분했는데 鄭厚黙·姜春熙·鄭哲愚·張會根·姜景熙·李建晩·李相悳 등이 그 대상이다. 이들의 공통점은 진사시와 문과에 급제했고, 장회근 1명을 제외하면 거주지는 모두 상주이다. 이중 유일한 문과 급제자인 강경희는 1893년(고종 30) 정시 병과에 급제한 인물로 注書·秘書郞 등의 관직을 역임하였다. 가장 고위관직자로 방문한 朴性陽은 1880년(고종 17)에 繕工監監役을 시작으로 이어 사헌부지평·호조참의·동부승지·호조참판·대사헌 등을 역임하였다. 옥동서원은 호조참판 당시 방문했다.

또한 지방관으로 1892년 방문한 상주목사 尹泰元은 재임 중 東川에 수천 그루의 밤나무를 심어 밤숲을 만들고 백성·아전과 함께 계를 만들어 불망의 뜻을 표하였다. 그래서 31개면 곳곳에 선정비가 세워졌고, 이임 후 다시 부임하였다. 반면 일제강점기에도 옥동서원에는 상주군수의 방문이 있었음을 1922년 申鉉求 사례를 통해 알 수 있다. 그는 친일행적이 농후한 인물이기는 하지만 상주군수 시절 함창향교 齋衣·齋器·헌자리 등 오래 된 것을 모두 새것으로 교체했고, 읍내에도 선정비도 세워졌다.

옥동서원은 이 서원은 고종 연간 흥선대원군 집권기에 있었던 전국적인 서원 훼철령에도 제외된 미훼철 祠宇 47개소 중 하나로 그 원형을 보존하였다. 방문객 비율이 그 이전과 마찬가지로 장수황씨 가문이 높았고, 일제강점기에도 지방관 방문 등 상주지역 내 어느 정도 위상은 가지고 있었던 것으로 보인다.

자료적 가치

심원록 분석은 그 서원의 위상을 반영하는 일정한 窓이 될 수 있는데 본 자료를 통해서 옥동서원이 사액받기 이전 대외 인적 네트워크 파악에 일정한 의의가 있다. 또한 옥동서원의 학맥과 인맥, 정치적 성향을 가늠하게 하는 귀중한 자료이다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선후기 문중서원 연구』, 이해준, 경인문화사, 2008

「尋院錄』을 통해 본 18세기 전반 陶山書院의 방문과 그 의미」『퇴계학과 유교문화』 53, 김명자, 경북대학교 퇴계연구소, 2013

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환