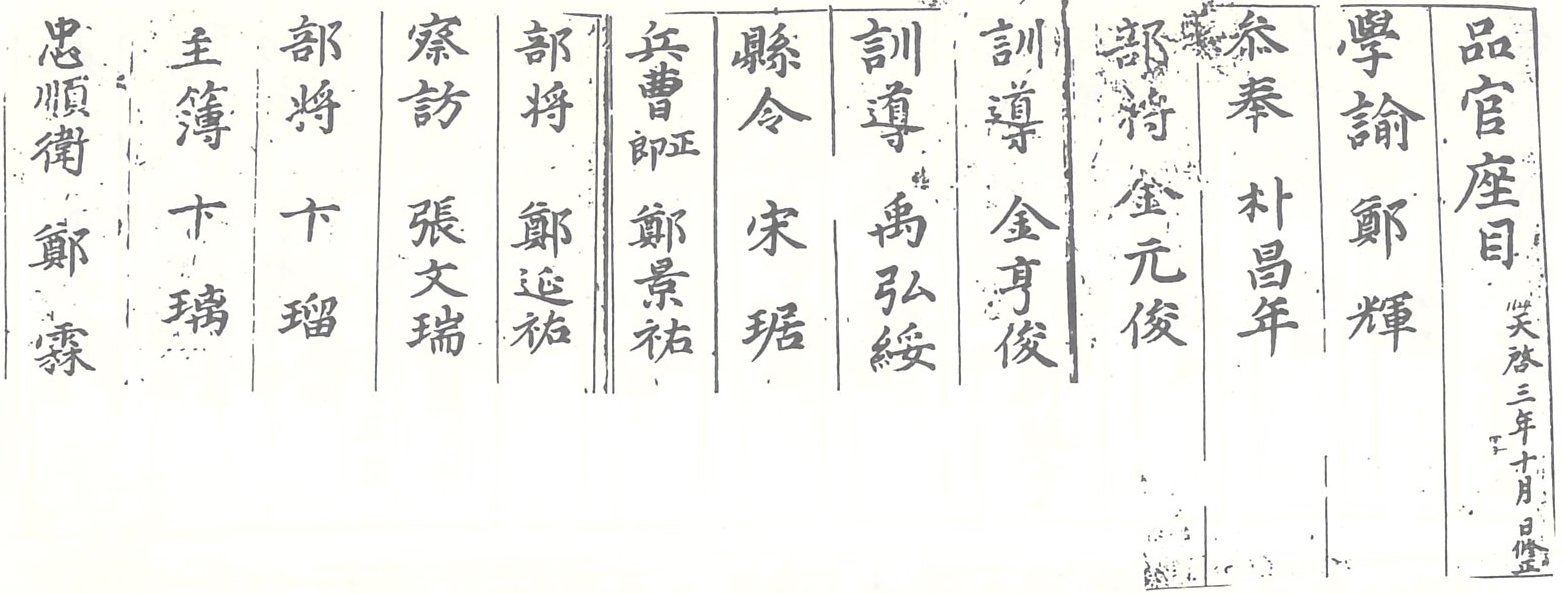

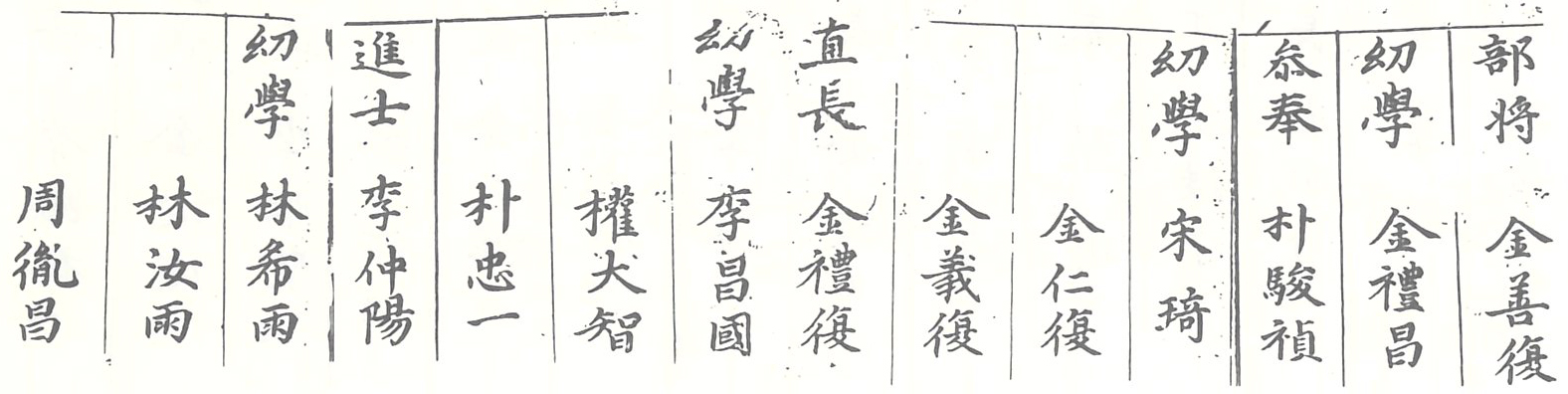

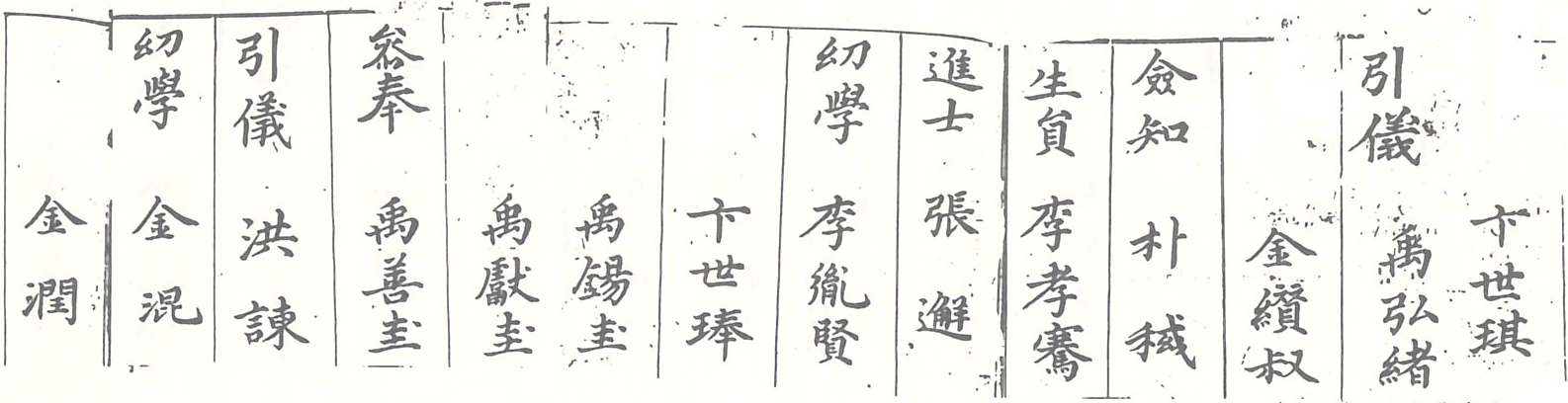

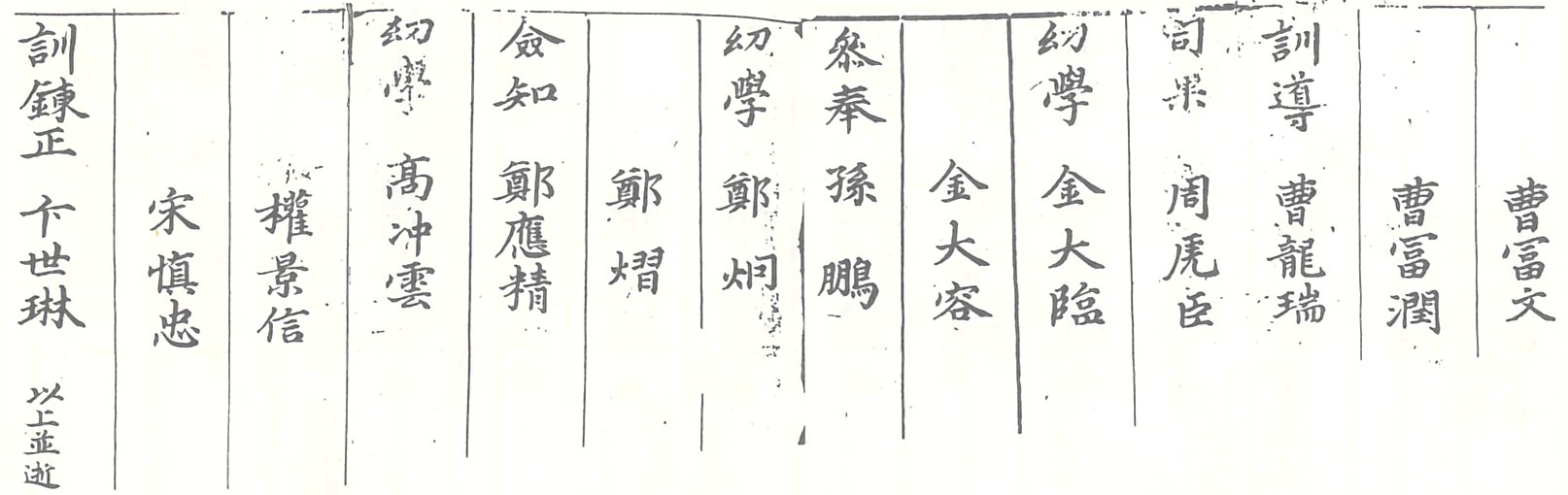

天啓3年 10月에 작성된 것으로 향원 176명의 인명이 기록된 比安 〈鄕案〉

자료의 내용

天啓3年 10月에 작성된 比安 〈鄕案〉으로 향원 176명의 인명이 기록되어 있다. 본 향안 서두에 ‘천계3년’이라 기입되어 있어 1623년에 작성된 것임을 알 수 있다. 비안의 鄕中士類의 명부라 할 수 있는 향안으로 17세기 초반의 비안지역의 士族들의 인적구성을 살펴볼 수 있는 자료이다. 입록된 성씨는 모두 16개로 현전하는 자료 중 가장 오래된 비안 향안으로 수 년에 걸쳐 추록되는 과정이 기입되어 있어, 당시 비안현을 주도한 성관 분포를 전해주는 자료이다.

향안은 조선 초부터 지방자치기구인 留鄕所를 운영하던 향중 양반 사류의 명부이다. 향중사류란 품관, 즉 유향품관으로서 고려 말 각종 軍功으로 첨설직을 받았던 中央官人群이 조선건국과 함께 대거 귀향조치가 단행되자, 본관지에 세거하면서 견고한 경제적 기반을 구축함과 동시에 그 지방에 대한 지배권을 확립해 나간 계층을 말한다. 향안은 일종의 鄕紳錄으로 鄕錄儒案·鄕座目·鄕目·鄕籍·靑襟錄이라고도 하였는데 대개 世族·顯族·右族 등의 在地士族들만이 입록 되었다.

조선왕조는 관료제 국가이자 신분이 존재하는 사회로서 주거 이전의 자유도 엄격히 제한 받았다. 그런 까닭에 지도층으로서의 진출은 科擧라는 관문을 통과하는 것이 필수적이었다. 조선 초 性理學을 국가 지배이념으로 채택하면서 나라가 안정되자 재야 학자들이 과거에 응시, 조정에 들어왔다. 고향에 田土를 두고 권력층에 자리 잡은 양반들은 서울에 집중적으로 안착, 풍요로운 삶을 영위하였다. 그러면서도 자기 고을 출신 사족들의 성명, 본관, 내력 등을 기록하여 향안을 만들었다. 이들은 하향하면 향안을 중심으로 鄕廳을 장악하여 자기 고을의 守令을 보좌하고 풍속을 교정하였으며 鄕吏를 규찰하였을 뿐 아니라 政令을 시달하는 등 향촌사회의 여론을 이끌어 나갔다. 이렇듯 조선사회는 향안에 입록되어야만 향청의 座首·別監에 선출될 자격이 있었고 양반의 대우를 받으면서 지배신분으로 행세할 수 있었다. 이들은 조상 전래의 세거지에 토착하여 문벌 뿐 아니라 경제적으로도 강한 세력을 형성하고 있었다.

향안의 체제는 대체로 官職, 姓名, 本貫, 字號, 生年干支와 누구의 아들, 아우, 손자 등의 사항을 기입하는 형식을 갖추고 있으나 지방에 따라서는 官職, 姓名만 기록한 것도 있다. 본 향안도 향안 작성의 일반적인 사항이 기록되어 있지 않고 다만 관직과 인명만이 기록되어 있다. 향안의 입록 자격은 鄕人이 모두 존경하는 사족은 특별히 입록되는 경우도 없지 않지만 대체적으로 친족은 물론 妻族, 外族까지 포함된 族系가 분명한 문벌세족이어야 가능하였다. 비안도 이러한 보편적인 사항이 적용되었을 것으로 판단되나 비안향교에 현전하는 향안관련 자료에서 이와 같은 언급을 별도로 하고 있지 않아 정확하게 어떠한 사정에 따라 향안 입록 자격을 반영하였는지는 명확하지 않다. 뿐만 아니라 비교적 다양한 정보를 갖춘 선초의 향안들은 임진왜란 때 대부분 소실되었고 현존하는 것은 그 이후의 것이 주를 이루고 있고, 비안도 향교 자체가 임난 시에 소실되고, 중건과 이건을 거치면서 향안 중수의 체계적 움직임은 17세기에 들어서야 다시금 일어나게 되어 작성되기 시작하고 있다.

현전하는 비안의 향안 중 가장 앞선 향안으로서 1550년부터의 인물을 기록하고 있는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 비안향교가 소실되고, 중건, 이건을 거치는 과정에서 헤이해진 향중사류들의 재지적 기반을 재정립하고자 한 의지가 반영된 것으로 볼 수 있다. 본 향안에는 다양한 성씨가 비교적 다양하게 분포되어 있는 양상을 보이지만 시간이 흐름에 따라 17세기 중반으로 접어들면서 향안 입록 성관의 수가 대폭 줄어드는 경향을 보이고 있다.

본 문서에 나타나는 향안 입록자의 성씨를 살펴보면 모두 16개의 성씨 176명이 기록되어 있는데, 金氏가 51명으로 가장 많이 입록되어 있고 이어 張氏 29명, 朴氏 20명, 鄭氏, 卞氏 각 16명, 李氏 15명, 禹氏 9명, 權氏 5명, 宋氏 4명, 曺氏 3명, 周氏, 林氏 각 2명, 高氏, 孫氏, 趙氏, 洪氏 각 1명 등이 입록되어 있다. 추록된 인물들이 있고, 한해에 모두 작성되어지지 않았다는 점을 감안하더라도 이보다 늦은 시기에 작성된 향안과는 인적구성의 분포와 성관의 수에서도 큰 차이를 보이고 있다. 이렇게 된 직접적인 원인을 기록한 것이 현재 남아 있지 않지만, 17세기 중반에 접어들면서 양반계층의 전반적 재산 감소와 혼인에 있어서의 솔서혼속의 퇴조, 禮學의 발달과 철저한 준수 등의 원인이 있었다고 보인다. 아울러 본 향안에 실린 사람들의 관직 및 직임에서도 16세기말까지는 비교적 관계진출이 활발하였던 것으로 보이나 17세기에 접어들고, 본 문서가 작성된 이후부터는 비안의 사족들은 거의 정권의 핵심에서 밀려나 버려 미관말직을 역임한 예도 극히 희소하게 나타나고, 향안에 등재된 거의 모든 구성원이 幼學이었음을 알 수 있다. 이런 예는 비단 비안만의 사정이 아니라 영남지역의 보편적인 경향이기도 했는데 이러한 사정으로 인해 향촌사회의 재지적 기반을 강화하기 위해 향안을 작성하고 향촌 사회의 주도권을 유지하려 한 결과로 이어지기도 하였다.

자료적 가치

비안향교에 현전하는 가장 오래된 향안으로 17세기 초반의 비안지역 재지사족들의 인적구성을 살펴볼 수 있는 자료이다. 비안향교는 임진왜란 당시에 완전히 불타 없어졌다고 전하고 있고 1610년 다년간의 준비과정을 거처 다시금 중건되었다. 양난을 비롯한 수차에 걸친 사화 등을 통해 영남지역 양반들은 그들의 재지적 근간인 향촌사회에 정착하게 되면서 향중사류로서 향촌사회에서 주도적 역할을 담당하고 향촌기구를 운영하는 주도층으로 자리 잡고, 흐트러진 신분질서를 견고히 하기 위해 향안을 작성하기 시작하였다. 본 향안은 그런 시기에 작성된 것으로 당시 비안지역의 향중사류의 일면을 보여준다고 하겠다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 尹熙勉, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 姜大敏, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『朝鮮時代嶺南書院資料集成』, 李樹健 外,, 國史編纂委員會, 1999.

1차 작성자 : 윤정식