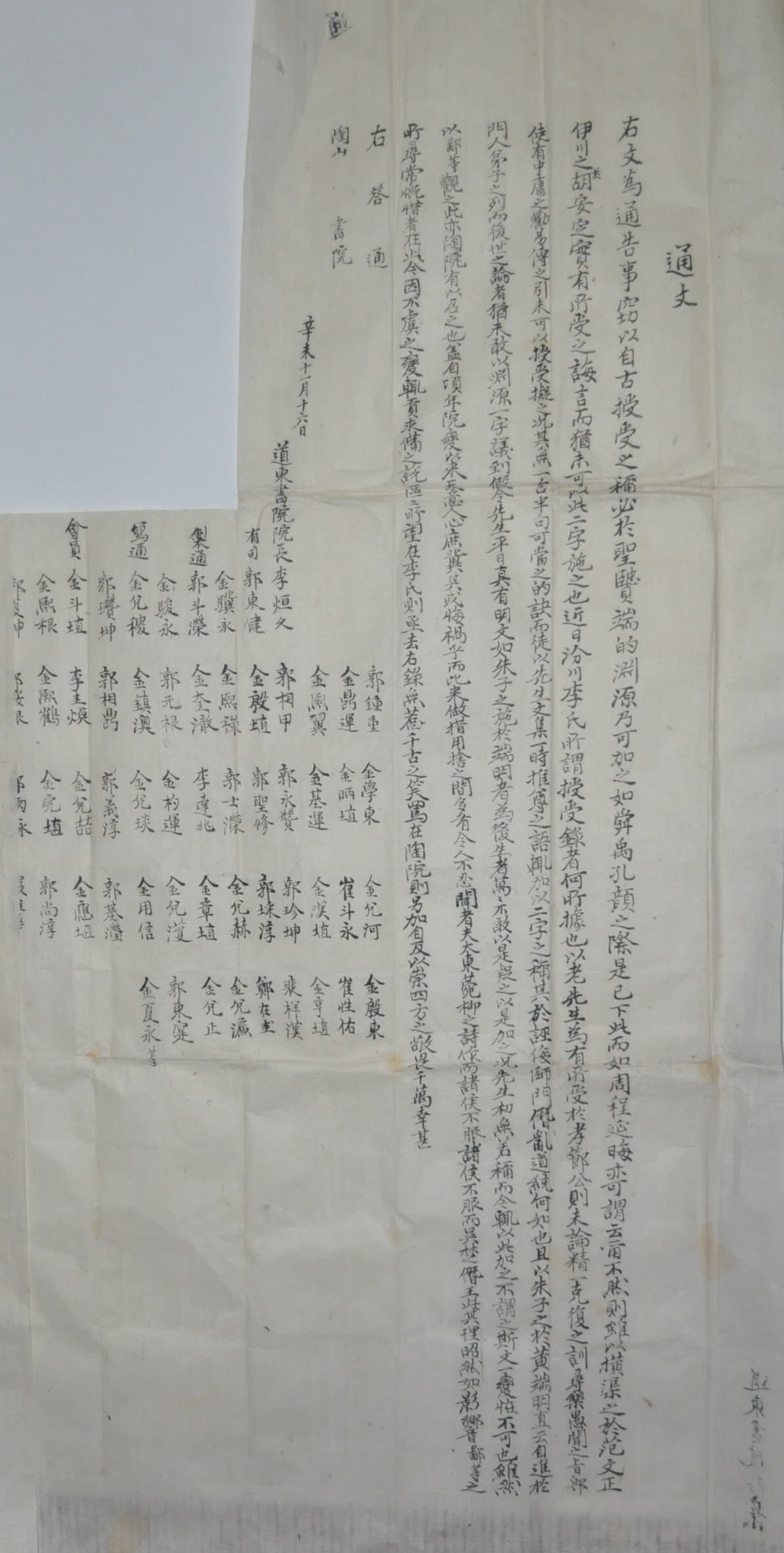

1931년 11월 16일 慶尙北道 達城郡 道東書院 측이 安東郡의 永川李氏 가문에서 엮은 『授受錄』에 대한 견해를 밝힌 후 안동군 소재 陶山書院에 보낸 通文

자료의 내용

1931년 11월 16일 慶尙北道 達城郡 소재 道東書院 측이 安東郡 소재 陶山書院으로 보낸 通文이다. 통문에 기재된 발급자 면면을 살펴보면, 당시 도동서원 원장은 李煊久, 有司는 郭東健과 金驥永, 製通은 郭斗濚과 金駿永, 寫通은 金兌稷과 郭瓚坤으로 나타나며, 그 외 會員 60여명이 참여한 것으로 확인된다. 통문의 내용은 李滉(1501~1570)과 李賢輔(1467~1555)의 학문 연원 문제다. 이황과 이현보는 옛 慶尙道 禮安縣 출신의 유학자로 생전에 상호 간 깊은 교류가 있었다. 그런데 이현보 후손들이 이황의 학문 연원을 자신들의 顯祖인 이현보로부터 비롯되었다고 주장하기 시작했던 것이다. 또한 이 둘의 학문적 연원 관계를 입증하기 위해 『授受錄』이라는 책을 엮었다. 하지만 이러한 주장은 곧 이황 후손들의 큰 반발을 사게 되었다. 이황의 후손들은 도산서원을 중심으로 『수수록』의 잘못된 점을 논파하고, 이현보의 후손인 汾川李氏, 즉 옛 예안현 분천에 世居하고 있는 永川李氏들의 행태를 비난하였던 것이다. 그런 가운데 1931년 무렵 도산서원은 도내 각 서원에 자신들의 주장을 담은 통문을 발급하였다. 도동서원도 도산서원으로부터 통문을 받았으며, 11월 16일 자신들의 견해를 담은 본 통문을 작성하여 도산서원에 보낸 것이다. 본 통문에서 도동서원 측은 도산서원의 주장에 동조하고 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

가만히 생각하건대, 예로부터 ‘授受’라고 이르는 것은 반드시 聖賢의 분명한 淵源에 대해 말할 수 있으니, 舜임금·禹임금·孔子·顔子와 같은 분들이 여기에 해당된다. 또 그 이하로는 周敦頤·程子·李侗·朱子와 같은 분들이 여기에 해당된다고 말할 수 있다. 그렇지 않은 것으로는 范仲淹에 대한 張載의 경우, 胡瑗에 대한 程頤의 경우다. 이는 실제 가르침을 받은 것이 있지만, 오히려 ‘수수’라는 두 글자를 쓸 수 없는 것이다. 요사이 분천이씨들의 이른바 『수수록』이라는 것은 무엇을 받았다는 것인가? 이황이 이현보에게서 받았다고 하는 것이 精一과 克復의 가르침이나, 尋樂과 愚聞의 취지를 논한 것이 아니라면, 가령 『中庸』을 읽도록 권한 경우나 『易傳』에서 인용한 경우가 있다고 하더라도 직접 가르침을 받은 것에 비길 수는 없을 것이다. 더구나 一言半句라도 해당될 만한 말이 없는데도 이황의 문집에서 한때 추존한 말을 따라서 문득 ‘수수’라는 말을 더하는 것은 斯文을 속여서 모욕하고, 道統을 멋대로 어지럽히는 문제가 아니겠는가? 게다가 주자가 黃中에게 곧바로 "門人弟子의 반열에 나아가겠다"고 했지만 후대의 논자들은 오히려 감히 ‘연원’이라는 말로 논의하지 않았다. 가령 이황이 평소 진실로 주자가 황중에 대해 언급한 것처럼 명백하게 언급한 글이 있다면, 후손 된 자가 절대로 이 ‘수수’라는 말을 더하는 것을 감히 의심할 수는 없을 것이다. 더구나 이황이 애초에 이와 같이 말한 적이 없는데 지금 문득 이것을 더한다면, 사문의 한 변괴라고 하지 않는 것은 옳지 않다. 비록 그렇다고 하지만 우리의 입장에서 보자면, 이것 또한 도산서원이 자초했다고 할 수 있다. 근년의 院變 뒤로 天意와 人心이 禍를 뉘우치기를 바라는 것이다. 그러나 근래 도산서원의 조치와 처사는 사람들로 하여금 차마 듣기 거북한 것이 많이 있다. 저 「大東」과 「菀柳」라는 시가 지어지자 제후들이 불복하였고, 제후들이 불복하자 吳나라와 楚나라가 王을 참칭하였다. 이것은 그 이치가 분명히 영향을 미친 듯하니, 우리는 평소 개탄해하는 것도 여기에 있다. 지금 뜻하지 않은 변고 때문에 문득 대비할 계책을 구할 말씀을 드린다. 우리의 바람은 분천의 이씨들로서는 속히 위의 『수수록』을 없애버려 천고의 비웃음과 나무람을 일으키지 말고, 도산서원으로서는 따로 스스로 반성을 더하여 사방의 경외심을 높인다면, 참으로 천만 다행이겠다.

자료적 가치

일제강점기 향촌 사회에서 전개된 鄕戰의 한 사례를 살펴 볼 수 있는 자료다. 甲午改革으로 신분제가 폐지되고, 근대 문물의 도입으로 사족 중심이 향촌지배질서는 붕괴될 수밖에 없었다. 이는 곧 향촌사회에서의 사족 권위 약화로 이어졌다. 그런 가운데 전통적인 사족 가문들은 자신들의 권위를 유지하기 위해, 崇祖 의식을 강화하고 각종 조상추숭사업을 활발하게 추진해 나갔다. 하지만 조상추숭사업을 진행하는 가운데, 사족 가문 간 우열의식이 충돌하여 향전과 같은 각종 사회적 갈등을 발생시키기도 했다. 이러한 갈등은 한 두 가문 간의 갈등으로 끝나는 것이 아니라, 여러 가문의 이해관계가 얽혀 鄕論을 크게 분열시키는 요소가 되기도 하면서, 일제강점기 지리멸렬했던 사족 사회의 일면을 보여주는 사례가 된다. 본 통문에서 확인되는 이황과 이현보와의 학문 연원 문제도 이현보 후손들이 조상을 추숭하는 과정에서 시작되었으며, 이황 후손들이 이를 강력하게 비난하면서 두 가문 간 갈등이 심화되었던 것이다.

『道東書院誌』, 영남대학교 민족문화연구소 편, 영남대학교 출판부, 1997

『朝鮮後期 書院硏究』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이광우