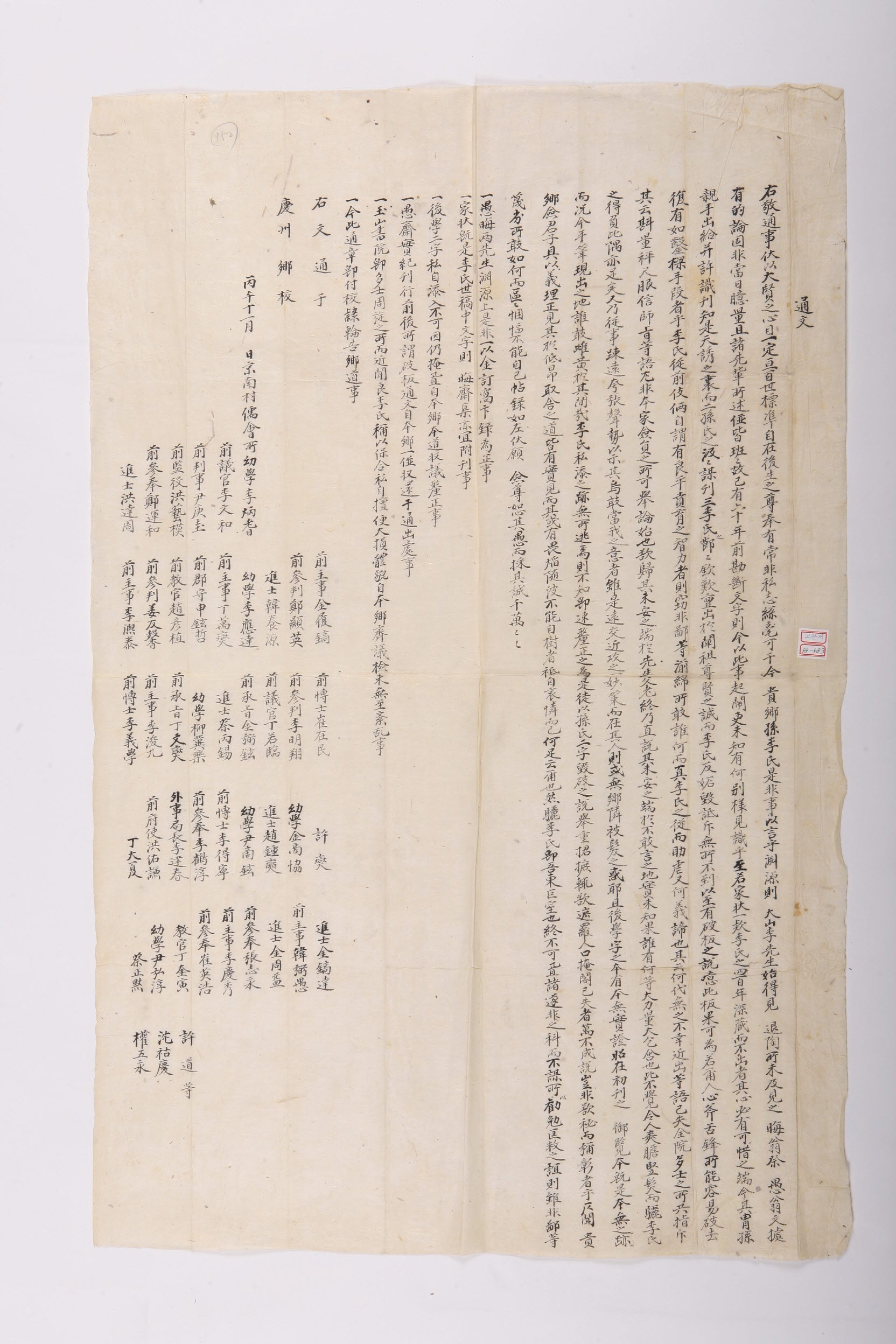

1906년 11월 京南村儒會所에서 李炳耆 등 45명이 연명하여, 孫氏측의 입장을 옹호하며 6개 조항의 결의안을 慶州鄕校로 보낸 통문

1906년 11월 京南村儒會所에서 李炳耆 등 45명이 연명하여, 孫氏측의 입장을 옹호하며 6개 조항의 결의안을 慶州鄕校로 보낸 통문이다.

이 통문은 여타의 통문과 달리 손이시비와 관련하여 손씨측의 입장을 옹호하는 내용으로 구성되어 있다. 서울 남촌의 유 회소에서 이병기 외에 전·현직 관료들이 연명하여 보내었다. 이들은 통문에서 경주의 손이시비에 대하여 大山 李象靖이 退溪 李滉이 미처 보지 못한 것을 처음 발견하고, 晦齋가 愚齋를 제사지내는 글을 근거로 요점을 말하였다. 그러면서 문제가 되는 글들은 오로지 당일에 억측으로 한 것이 아니며, 또한 여러 선배들이 서술한 바가 점점이 남아있다고 했다.

李晩燾의 跋文에는 이상정 이후 여러 선배들이 회재를 위하여 지은 글에서 모두 원류를 언급하였다고 말하였다. 그러면서 立齋 鄭宗魯의 사례를 들면서 그들이 퇴계를 존경하지 않아서 다른 설을 말하는 것이 아니라 퇴계가 회재의 행장을 지을 때에 이 祭文을 보지 못하여서 학문을 전수 받았다는 표현을 안 한 것이라고 했다. 본 통문에서도 바로 이러한 점에 주목하여 퇴계의 행장이 잘못되었음을 말하였다. 그러면서 60년 전에 문자를 勘斷하면서 지금의 사태가 다시 일어나서 시끄러울 수 있다는 것을 알지 못했는가라고 하면서 당시 사실을 왜곡한 것에 대하여 한탄하였다.

그런 가운데 양동이씨가 400년 동안 깊이 보관해오던 家狀을 胄孫이 직접 내놓고, 아울러 간행하는 것도 알고 있었으며, 이후 孫海翼, 孫最秀 등의 두 손씨가 분주히 간행을 계획하였으며, 李晩燾·李炳鎬·李晩煃 등 세 명의 진성이씨가 구구절절 흠탄하며 진실로 조상과 존형의 정성을 널리 퍼지게 간행하였다고 명시했다. 그렇기에 여주이씨들이 반대로 강하게 샘을 내어 헐고 꾸짖어 물리치려는 것이 이르지 않는 곳이 없었기에 지극히 破板하자고 말하는 뜻이 있었다고 보았다. 즉 이씨들이 회재의 연원과 관련한 기존의 설이 바뀌게 되자 강하게 반발하여 전국에 성토하는 통문을 돌렸으며, 종래는 우재실기의 판목을 깨자는 이야기까지 한다는 것이다.

또한 이씨들이 스스로의 기량과 힘을 믿고 멋대로 재량하는 것을 서원의 많은 선비들이 함께 지적하고 탓하는 것을 잃고 따르며, 스승의 뜻이라고 신임을 얻고 공평한 것처럼 자신들의 주장을 말한다고 비판하였다. 또 後學이라는 글자의 판본이 있다. 판본이 없다의 실제 증거는 처음 간행한 御覽本에 이미 판본에 없다는 흔적이 분명하게 있으며, 지금 손으로 쓴 글이 현재 나타난 지경에 누가 감히 그 사이에 雌黃을 하겠는가라고 반문하였다.

그러면서 여주이씨들이 사사로이 첨부한 흔적이 사라지지 않고 있으나 알지 못하며, 속히 釐正을 하기 위하여 손씨가 넣은 2字를 毁破했다고 말하면서 사람들의 입을 막아서 가두려고 한다고 보았다. 이들이 풍문에 들으니 경주의 여러 군자들은 의리를 갖추어 바르게 보고, 그것을 낮추었다 높였다 취했다 버렸다는 방법은 모두 실제로 보고 있다고 했다. 나아가 그들이 巨室인 여주이씨들에게 반하는 것을 두려워하여 스스로 말하지 못하고 겨우 남의 불행을 가엾게 여기는 정도라고 했다. 이에 경남촌유회소의 회원들은 6개 조항의 결의안을 지어서 경주와 도내의 사림들이 이를 시행하길 요청하였다.

이를 살펴보면 다음과 같다.

하나. 愚齋와 晦齋 양선생의 淵源上의 시비는 오로지 金岱鎭의 「訂窩卞錄」으로 바로잡을 일.

하나. 家狀은 이 이씨의 世稿 가운데 문자로 있은 즉 『晦齋集』에도 마땅히 붙여서 간행해야 할 일.

하나. 後學이라는 2자는 사사로이 첨입하는 것이 불가능한 까닭에 이에 숨겨두었다. 본향과 본도로부터 의견을 받아서 釐正할 일

하나. 『우재실기』를 간행하는 전후의 소위 破板의 통문은 本鄕으로부터 일제히 거두어 통문을 낸 곳으로 돌려보낼 일.

하나. 옥산서원은 곧 많은 선비들이 周旋하는 곳이다. 근래에 들으니 양동이씨가 保合을 칭하여, 사사로이 멋대로 처단하여 체모에 큰 손상을 주었으니, 본향으로부터 나란히 의논하여 檢束하여 문란하는 일에 이르지 않도록 할 일.

하나. 지금 이 통문의 글은 즉시 校隷를 붙여서 향촌과 도내에 돌려서 알릴일.

즉 여주이씨 종가인 무첨당에서 나온 회재의 輓詞 즉 제문을 회재집에도 첨부하고, 경주와 경상도내에서는 後學이라는 글자에 대하여 의논하고 글을 바로 잡고, 우재실기를 파판하자는 통문은 모두 거두어 그것을 발급한 이씨측에 돌려보내며, 옥산서원의 여주이씨들을 단속들을 단속하여 더 이상 문란한 일이 생기지 않도록 하고, 경남촌유회소의 통문을 등출하여 경주와 도내에 돌려서 알리라고 했다.

이 통문이 도내에 발송된 것인지는 확인이 불가능하다. 다만 경주향교로 왔던 경남촌유회소의 통문이 여주이씨 종가인 무첨당에 남아있는 것을 보면 보내지 않은 것으로 추정된다. 그것은 비록 전·현직 관료들이 연명하고 있지만 이미 도내와 타도의 대부분의 여론이 이씨 측으로 기울어져 있었기 때문이다.

자료적 가치

이 통문 20세기 초반 영남의 3대 시비 가운데 하나인 손이시비와 관련한 것이다. 여주이씨의 일방적 우세 속에서 전개되었던 시비였지만, 이 통문은 손씨 측을 옹호하는 세력의 생각을 확인할 수 있는 자료로서 사료적 가치가 높다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「경주지역 손이시비의 전말」,『민족문화논총』42, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환