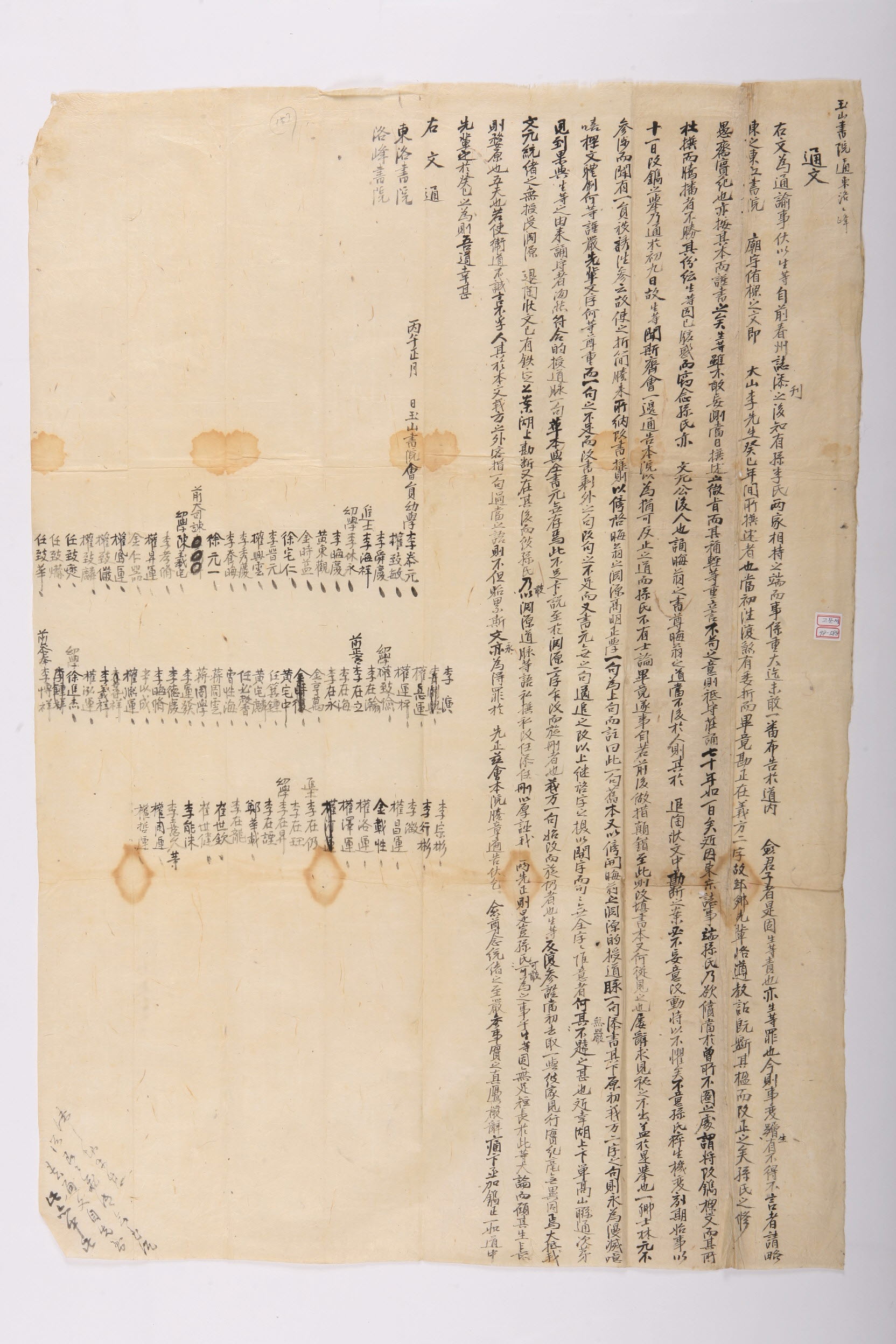

1906년 정월에 慶州 玉山書院 회원들이 善山 洛峰書院과 東洛書院으로 孫李是非와 관련하여 손씨들을 비판하고 道統이 바로 설 수 있도록 도와주길 당부하는 通文의 草案이다.

1906년 正月에 慶州 玉山書院 會員들이 善山 洛峰書院과 東洛書院으로 孫李是非와 관련하여 손씨들을 비판하고 道統이 바로 설 수 있도록 도와주길 당부하는 通文의 草案이다.

본 통문은 낙봉서원과 동락서원에 보내기 전에 작성한 통문의 초안으로 판단된다. 연명한 자들 중에는 이름을 삭제한 사람들도 확인된다. 또한 원장과 유사를 포함한 옥산서원 전체의 공식 의견이 아닌 會員이라는 표현처럼 당사자와 통문의 의견에 동조하지 않는 자들을 제외한 나머지 院儒들이 작성한 것으로 보인다.

본문을 보면 지난 『春州誌』의 添刊하는 일에서부터 회원들은 손씨와 이씨 양 가문에서 양보하지 않고 서로 주장을 고집하는 조짐이 있었다고 했다. 그 일이 이어져서 가볍게 여길 수 없어서 마침내 도내 여러분들에게 일제히 널리 알린다고 하며, 이것은 오로지 옥산서원 원유들의 책임이며, 죄라고 하였다. 즉 원유들 입장에서는 같은 동네에 거주하며, 같이 서원 운영에도 참여했던 두 집안의 다툼의 가장 가까이서 지켜보면서 막지 못한 것에 대한 안타까움을 나타낸 것이다.

본문에서는 손이시비의 경과에 대하여 간략히 설명하고 있다. 그것을 보면 동쪽의 東江書院 廟宇 대들보의 글은 곧 大山 李象靖이 1773[癸巳]년에 찬술한 것인데, 당초에 왕복하며 단속하였던 복잡한 사연이 있어서 마침내 ‘義方’ 2자를 교정했다고 말하였다. 그런 이유로 우리 鄕先輩들이 삼가 가르침을 ㅤㅉㅗㅈ아서 이윽고 그 기둥을 깍아 내었고, 고쳐서 바르게 하였다.

그런데 지금 손씨가 『愚齋實紀』를 수정하고서 또 그 본을 끌어안고 誣告하는 글이라 한다고 전했다. 옥산서원 원유들은 비록 감히 당일의 깊은 뜻을 헤아려 재는 것은 아니지만 그것이 가벼운 것을 일컬어 무거운 것이라고 정하여 말한 뜻은 아닐 것이라고 했다. 70년 전의 논의가 거짓된 것이 아니며 진실에 의거하여 결정된 것이었음을 주장한 것이다. 그렇기에 70년을 하루같이 엄숙히 암송해온 것을 공경하고 지켜야한다고 주장했다.

또한 근래에 『東京誌』를 편찬하면서 愚齋의 아래에 晦齋를 두면서 是非가 있었는데 당시에 분쟁을 그친 것은 장차 상량문을 고쳐 새기려는 의도였던 것으로 보았다. 그래서 손씨들이 實紀를 편찬하면서 杜撰하고, 이전의 결론에 승복하지 않으면서 분쟁을 일으킨다고 보았다.

원유들은 손씨들도 文元公 이언적의 후손으로서 회재의 글을 외고, 회재의 도통을 존경하는 것은 남이 아니면 당연한 것이지만, 그들은 退溪의 狀文을 중간에 勘斷하려는 생각을 가지고, 고치는 것을 두려워하지 않았다고 보았다. 한편 손씨들은 초 9일에 갑작스레 통문을 보내어 11일에 고쳐 새기는 것을 거론하였는데, 원유들은 손씨들이 일방적으로 옥산서원으로 통보를 했다는 것을 듣고 일이 생기기 전에 그만두게 하는 것이 옳은 방법이라고 판단하였다.

그러나 손씨는 士林의 論議도 없이 스스로 장문의 앞뒤를 만들어 섞고, 전말을 섞어 혼란스럽게 하여 일을 마쳤다. 그렇게 書本을 고쳐 채우고 또 무언가를 발견했다고 했으나, 여러 말씀을 구하여 보니 비밀스러운 것은 나오지 않았는데 이것을 근거로 들었다. 그래서 一鄕의 사림이 본래 남의 일에 간섭하지 않지만 소문에 한 사람이 저들에게 미혹되어 가서 참석했다가 그런 이유로 편지를 베껴서 와서 바쳤다고 전했다.

손씨들이 수정한 글의 문체는 ‘以傍啓 晦翁之淵源 高明正學’이라는 구절를 上句로 하고, 註에서 말하기를 이 한 구절은 舊本에는 ‘以傍開 晦翁之淵源 的授道脈’ 이라 한다고 한 구절을 添書하였다. 그 아래에 원래 있던 ‘義方’이라는 두 글자의 구절은 영원히 마멸시켰다.

원유들은 상량문의 체제는 근엄한 선배들의 문자이며 존중해야 한다고 주장하였다. 그러면서 한 구절로는 부족하여 바깥 구절을 改書하고, 고친 구절로 부족하여 원래 없던 구절을 통하게 하기 위해 위에 연결하는 ‘啓’자를 ‘開’자로 바꾸었기에 구절과 글자들이 온전한 것이 없다고 한탄하였다. 그들은 손씨들이 선배들을 존중하기 않기에 그렇게 수정한 것이라고 질타했다.

그런데 손씨들과 이러한 문자시비가 있을 때에 안동의 大山 宗家와 高山書院에서 차례로 통문이 도착하였다. 이상정은 문제의 상량문을 지었던 당사자였다. 그런데 재차 같은 문제가 생기고, 대산의 글이 거론되자 대산의 후손들이 나서서 분란이 번지는 것을 막고자 했던 것으로 보인다. 옥산서원 원유들은 안동에서 온 통문의 내용을 보니 자신들이 외우며 지키던 것과 符合하고 ‘的授道脈’의 한 구절은 草本에서 존재하지 않는다는 것과 ‘義方’의 한 구절도 있음을 확인했다. 나아가 수정하기 이전의 『우재실기』와 안동에서 보내온 글이 동일하다는 것도 확인했다.

이를 토대로 옥산서원 원유들은 자신들의 주장을 先賢과 名儒들의 권위를 내세워 강조하였다. 서원측은 문원공이 학문을 수수한 적이 없다는 것은 퇴계의 장문에 이미 단단히 정해진 공안으로 있고, 湖上[大山 李象靖]이 勘斷한 글이 그 후손에게도 있다고 했다. 그렇기에 손씨들이 말하는 ‘淵源道脈’ 등은 사사로이 지어내고, 고치고, 임의로 첨부 하고, 깍아낸 것으로써 퇴계와 회재를 誣告하는 것이 많다고 성토했다.

그러면서 자신들이 나고 자란 경주는 무원(婺原)과 오부(五夫)와 같이 선현을 존경하는 곳이라고 비교하였다. 그렇기에 만약 道統을 지키고자 하면 참된 말도 아니고, 참된 사람도 아닌 그들보다 本文의 ‘義方’의 한 구절을 가르켜 지나친 말이라고 한다면, 무릇 사문에 누를 끼치고 또한 영원히 선대의 현인들에게 罪를 짓는 것이라고 보았다. 이에 옥산서원에서 모여서 글을 베껴서 두루 알리니 여러분께서는 道統의 至嚴함을 생각하시고, 사실을 참고하여 진짜와 거짓을 엄한 말로 분별하여 빨리 바르게 새기도록 한 결 같이 도내에서 계사년의 선배들처럼 한다면 우리 道[斯文]에 다행이겠다고 당부했다.

자료적 가치

이 통문 20세기 초반 영남의 3대 시비 가운데 하나인 손이시비와 관련한 것이다. 시비가 처음 일어났을 당시의 옥산서원 측의 고민과 대응 논리를 확인할 수 있는 자료이다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「경주지역 손이시비의 전말」,『민족문화논총』42, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환