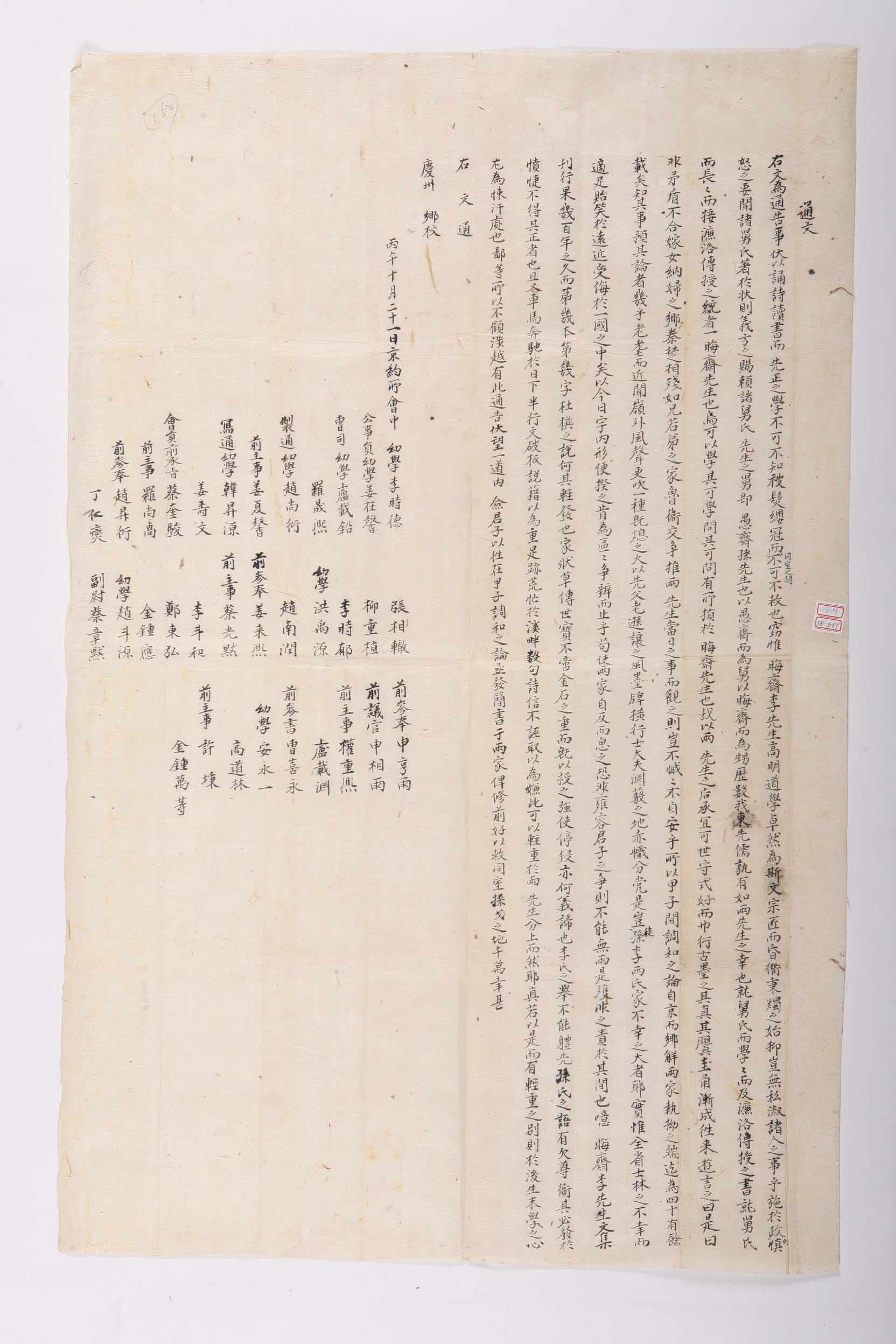

1906년 경약소(京約所) 통문(通文)

1906년 10월 21일 경약소 회중에서 33인이 연명하여 경주손씨의 『우재집』 두찬과 『회재집』파판에 대하여 비판하고, 여주이씨와 더불어 양 가문이 서로 조화를 이룰 수 있도록 도내의 유생들이 힘써 노력해주길 당부하며 경주향교에 보낸 통문이다.

경약소 회중에서는 같은 마을에 사는 양반들끼리 다투는 것을 모른 체하고, 구하지 않는 것은 옳지 않다고 하면서 통문을 보낸 이유를 말하였다. 시비가 발발한지 1년이 지나면서 경상도내뿐만 아니라 전국적으로 이 시비가 전해졌던 것이다. 경약소 측은 염락의 적통을 전수한 자는 오로지 회재선생이라고 하였다. 그러면서 두 선생의 후손으로써는 마땅히 여러 대를 이어 지켜온 법식을 계승하는 것이 옳지만, 책 상자에서 나온 옛날 유묵이 진짜이니, 가짜이니 라고 서로 각을 세우고 대립하며 점점 유언비어가 왕래하고 있다고 전했다. 회재가 지었다는 우재에 대한 행장과 만사를 일컫는 것이다. 경약소 측에서는 두 집안에서 하는 말들이 서로 모순되지만 합쳐지지 않는 것은 아니라고 했다. 즉 이들이 현재 각자의 입장차이로 다투지만 결국 한 마을에 살아오면서 두 집안의 인연이 길고도 끈끈함을 말하는 것이다. 그렇기에 형제 같은 두 집안이 서로 다투는 것을 두 선생이 지금의 사태를 본다면 한탄하며 평안하지 못할 것이라고 두 가문을 꾸짖었던 것이다.

또한 오래 동안 살아온 노인들로부터 손이시비가 이전에도 있었으며, 당시 경향의 유생들이 나서서 문제를 해결했음을 말하고 있다. 본문에서는 갑자년인 1864년에 조화하는 논의가 서울에서부터 지방까지 있어서 양가가 질긴 사단을 해결한지 40여 년이 지났다고 했다. 그러나 1905년의 상황은 전혀 달랐던 것이다. 자신들이 근거로 들었던 문서가 이씨측에서 나온 것이었기 때문이다. 그래서 양 가문의 치열한 공방전이 계속 이어졌다.

이에 대해 경약소 측은 묵패가 횡행하고, 사대부의 연수인 지역의 우두머리가 당을 나누어 다투는 것은 손이 양 가문의 불행만이 아니며, 크게는 전체 사람의 불행이라고 하였다. 그러니 지금 온 나라의 형편을 헤아려 제각기 나누어 다투는 것을 그치고 진실로 양가가 스스로 바르게 되돌리길 요청하였다.

다음으로 『회재이선생문집』이 간행한지 수백 년의 오래된 일이어서, 어느 본의 어느 글자가 두찬한 것인지 손씨들이 어찌하여 가벼이 말하는 것인지 반문하였다. 또한 요즘에 거마가 분주히 달려서 전하는 글의 반에 책판을 깨자고 이야기한다고 했다. 뒤이어 몇 구절의 시를 믿고 무고하지 않다고 하며, 싫어하는 것을 취한다고 한 점을 보면 이는 손씨들 측의 입장을 말하는 것으로 보인다. 몇구절의 시는 진성이씨 3인이 지은 것을 일컫는 것으로, 이를 근거로 손씨들은 이씨들의 회재집 두찬과 회재의 학문 연원이 우재에게서 나왔음을 주장했기에 무고하지 않다는 것이다. 한편 회재 가문에서는 검증되지 않은 타인의 말을 근거로 사용하니 이씨 측으로서는 싫어했을 것이다. 싫어하는 것을 취한다는 것은 이를 말한다.

마지막으로 경약소 측에서는 이처럼 양선생의 가볍고 무거움을 나누는 것이 옮은 것인지 반문하며, 진실로 경중을 나눈다면 후학들의 마음이 더욱 송구스러울 것이라고 경계하였다. 나아가 자신들이 주제넘게 경계를 넘어 간섭하는 것은 도내의 군자들께서 지난 갑자년의 조화론이 극발한 것처럼 양가에 편지를 보내어 이전처럼 같은 동네에서 다투는 것을 구제한다면 천만다행이겠다고 전했다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환