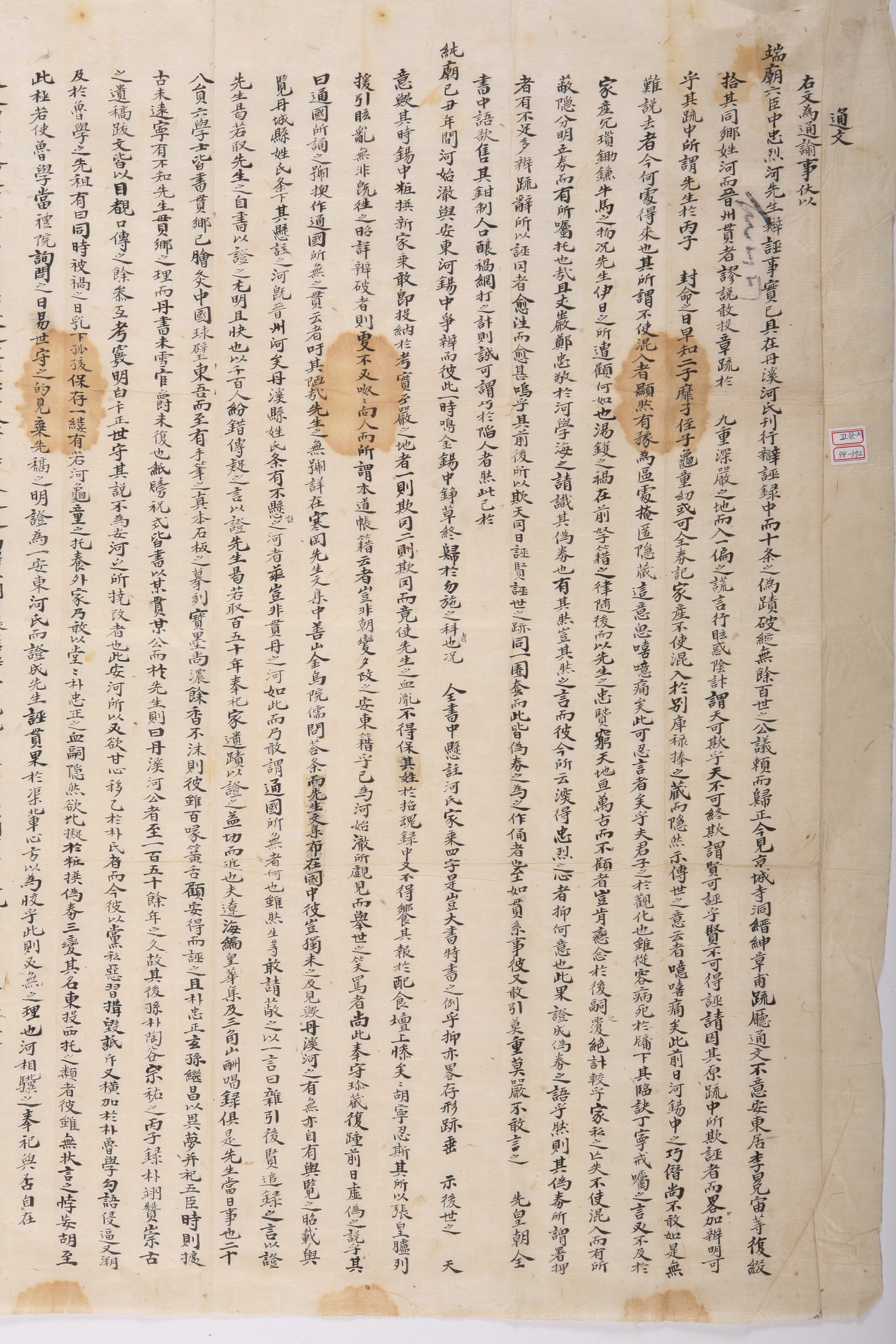

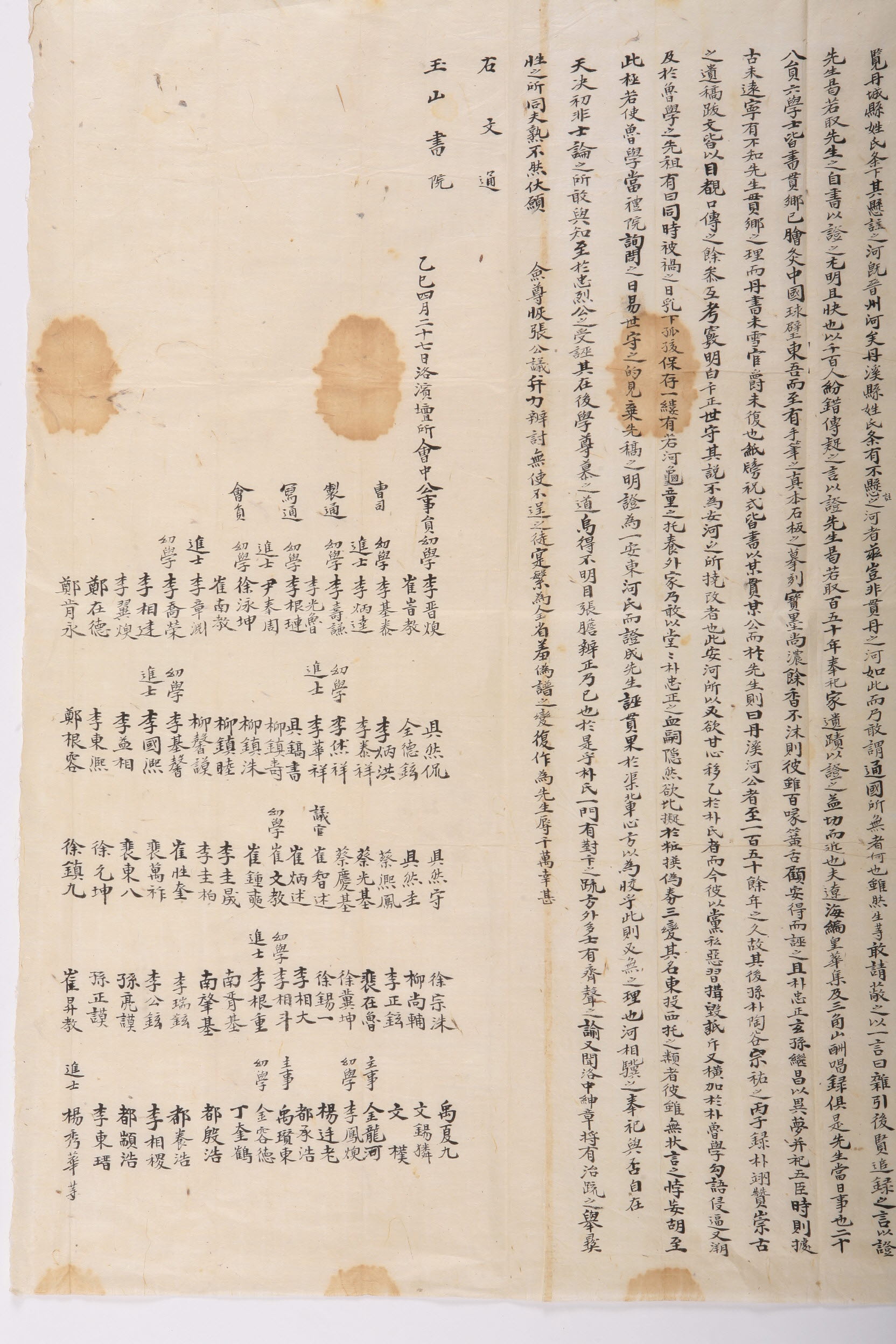

1905년 4월 27일 洛濱壇所 會中에서 丹溪 河緯地의 本貫과 관련한 是非가 재발하자 李冕宙를 비롯하여 晉州河氏라고 주장하는 세력을 성토하는데 동참해줄 것을 玉山書院에 요청하는 통문

1905년 4월 27일 洛濱壇所 會中에서 丹溪 河緯地의 本貫과 관련한 是非가 재발하자 李冕宙를 비롯하여 晉州河氏라고 주장하는 세력을 성토하는데 동참해줄 것을 玉山書院에 요청하는 통문이다.

본 통문은 大韓帝國 시절 하위지의 嗣孫과 本貫을 두고 발생하였던 시비에 관한 것이다. 본 시비와 관련한 전후 사정과 결말을 통문과 실록 등을 통해 정리하면 다음과 같다.

死六臣에 대한 정치적 복권은 1691년에 이르러 실행되었다. 조정에서는 복권과 아울러 후손들을 찾아 제사를 받들게 하였다. 하지만 박팽년의 후손을 제외한 다른 후손들은 찾을 수가 없었다. 그러던 중 1705년 하위지 조카 河源의 손자라는 河達海가 이른바 ‘河緯地遺券’을 가지고 안동에서 서울로 올라와 당시 예조판서 閔鎭厚를 만났다.

그 이후 민진후의 주도로 하달해가 하위지의 봉사손이 된 이래로 안동 송파의 진주하씨 가문은 봉사손의 지위를 계속 유지하였다. 그 후 1743년 경상도 관찰사 金尙星이 박팽년과 하위지의 봉사손을 녹용되도록 요청하여 河龍翼이 厚陵參奉이 되었다. 1758년에는 하위지에게 吏曹判書를 추증하고, 忠烈이라는 諡號를 내렸다. 1777년에는 旌閭가 내려졌으며, 1804년에는 不祧의 은전을 내렸다. 1888년에는 봉사손 河大運을 녹용하여 의금부도사로 삼도록 하였다. 이외에도 1705년 鄭澔, 1739년 李光庭, 1759년 洪啟禧에게 발문을 받음으로써 안동의 진주하씨들이 하위지의 사손임을 증명하였다.

그러던 중 1829년에 안동의 河錫中과 개성부의 河始澈 사이에 본관의 문제로 송사가 발생하였다. 당시 예조판서 洪奭周는 양쪽을 조정하려고 했는데, 이때 朴珪壽는 홍석주에게 전후사정을 알리고 하시철의 주장에 동조하면서 유권에 대한 위조를 강하게 주장하였다. 나아가 1833년에도 하석중과 하시철이 관향과 호의 문제로 다투자, 당시 예조판서 趙萬永이 回啓하여 하시철을 刑配하였다.

그 이후 朴光輔가 그 논란에 대한 사실을 고증하고, 중요자료를 모아 엮은 후 다시 분쟁과정에서의 여러 기록을 모아 부록으로 붙인 『河忠烈公貫系辨誣錄』을 편찬하였다. 이것을 1876년 하시철의 후손 河鑄가 간행하였던 것이다. 당시 順天朴氏 가문에서 『변무록』편찬과 간행에 깊이 간여한 것은 그들이 사육신의 일인인 박팽년의 후손들로서 하위지의 후손들과 긴밀한 관계에 있었기 때문이었다.

하석중과 하시철의 분쟁이후에도 사손과 본관의 진위 논쟁은 계속되었다. 1903년 8월 29일 河洛瑞가 단자를 올려 인천감리 河相驥가 단계하씨로서 그의 아들 河九容을 하위지의 사손으로 해줄 것을 청하자 掌禮院 卿 李容稙이 上奏하였다. 그 후 10월 19일 高宗은 특별히 윤허하여 하구용을 사손으로 삼도록 했다.

그러자 1905년 4월 22일에 안동의 이면주 등이 상소를 올려 하구용을 사손으로 삼은 것을 되될려 바르게 해주길 요청하였다. 이면주는 상소에서 하위지가 죽음이 분명해졌을 때 이미 두 아들은 살아남을 수 없을 것이고, 조카인 河龜童은 어리기에 그에게 가산을 기록한 문건을 물려줄 수 있으리라는 것을 알고 녹봉을 보관한 속에 섞여 들어가지 않게 하였다고 했다. 그러고는 은연중 그에게 대를 물려주려는 생각을 가지고 외가에 길러줄 것을 부탁하였는데 이는 鄭澔의 묘지문을 통하여 대략 알 수 있다고 주장했다.

또한 1705년에 민진후(閔鎭厚)의 장계로 河源으로 후계를 삼았는데, 하원은 바로 하귀동의 冠名이라고 했다. 나아가 하낙서가 본관과 호를 무함한 것과 같은 것은 장릉(莊陵)의 묘지문과 『弘齋全書』에 모두 본관은 晉州이고 호는 단계라고 되어 있으며, 그밖에 온 나라에 퍼져있는 사적들도 일일이 들 수 없을 정도로 많은데 뜻밖에 지금 하상기가 감히 온 나라가 다같이 외우는 호를 온 나라에 없는 본관으로 바꾸어 예식원에 소송을 내어 국왕의 귀를 현혹시켰다고 주장하였다. 그렇기에 하상기를 엄히 誅罰하고 나라의 기강을 엄숙하게 해주길 요청하였다.

그러자 4월 26일 朴海哲 등이 상소를 올려 이면주의 상소에 반박하였다. 박해철은 자신의 선조인 박팽년이 하위지 등과 丙子年 즉 1456년에 같이 화를 입었기에 이들 사육신을 함께 제사를 지낸다고 하였다. 곧 대구 하빈의 洛濱書院을 일컫는 것이다. 그러면서 官爵이 회복되기 전에는 紙牓과 축문의 격식은 다만 ‘丹溪 河先生’이라고 본관만을 썼는데 그 때는 당시와 그리 멀지 않은 시기였으니 필시 명백한 증거를 가지고 그랬을 것이라고 주장하였다.

또한 제사를 받든 지 150여 년이 지났을 뿐 아니라 충정공이 남긴 친필에도 단계라고 하였으니 별호로 의심한다면 큰 잘못이라고 했다. 또한 박팽년인 明나라에 사신으로 갈 때에 성삼문 등 27명이 각각 관향을 썼는데 하위지는 ‘단계’라고 하였다는 것이 중국의 『遼海編』과 우리나라의『皇華集』에 실려 있어 고찰할 수 있다고 했다. 그렇기에 이면주의 무리가 자세히 고찰해 보지도 않고 국왕을 미혹시켰으니 망령된 말을 한 저들 무리의 죄를 다스려 줄 것을 요청하였다.

4월 27일 낙빈단소 회중에서 발의한 본 통문은 이러한 분위기 속에서 나온 것이었다. 낙빈단소는 사육신을 제향하는 곳으로서 순천박씨들이 운영해오고 있었다. 또한 옥산서원과는 이전부터 다양한 사안들에 대하여 긴밀한 관계를 유지해오고 있었다. 그렇기에 경주를 대표하는 옥산서원이 자신들의 주장에 동참해주길 바라면서 통문을 보내왔던 것이다. 통문의 내용은 박해철이 상소에서 주장한 것과 일치하였다. 이처럼 도내에서의 반발이 심화되자 이면주는 6월 8일에 재차 상소를 올렸으며, 국왕은 장례원에서 사실을 규명하여 바로 잡도록 批答하였다.

10월 24일 장례원 경 李道宰는 장계를 올려 이면주의 의견이 옳다고 보고하였다. 그러면서 하구용의 집에서 새로 만든 사판(祠板)과 정려문에 대해서는 한성부에서 즉시 埋安하고 부수도록 하며, 안동군에 있는 사판은 예전대로 봉안하도록 조처했다. 또한 하낙서가 범한 죄상은 하시철 보다 더한 만큼 법부에서 조율하여 징계하도록 했다.

이도재는 관향에 대해서 ‘단계’라고 하는 사람들이 근거로 삼는 것은 박노학 집안에서 만든 꿈에 대한 기록 및 사적으로 보관하고 있는 『변무록』과 여기저기서 모아서 기록한 여러 전기들이며, ‘진주’라고 하는 사람들이 근거로 삼는 것은 『國朝榜目』,『홍재전서』와 여러 명현과 碩輔들이 남긴 필적이므로 公私와 輕重 사이에 진실과 허위가 스스로 판명된다고 하였다. 또한 자신이 『莊陵誌』를 살펴보니, 관향이 晉陽이라고 분명히 기재되어 있었는데 감히 몰래 판본을 긁어내고는 단계라고 고쳐서 새겼다고 했다. 그러면서 이에 근거하면 하낙서 등 단계라 주장하는 무리들이 허다하게 속인 흔적을 알 수 있다고 하였다.

자료적 가치

이 통문은 하위지 사손과 관향을 두고 발생하였던 향전 과정을 확인시켜주는 자료이다. 당시 사건과 관련된 다양한 사적과 관찬기록이 남아있지만 실제 이 사건과 관려한 영남지역 동향을 알려주는 자료가 적다는 점에서 사료적 가치가 있다.

『황성신문』(1904.10.27),

『고종실록』권47, 고종 43 10월 24일,

「1456년 하위지 유권의 진위논쟁과 그 의미」,『역사와실학』39, 김건우, 역사실학회, 2009

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환