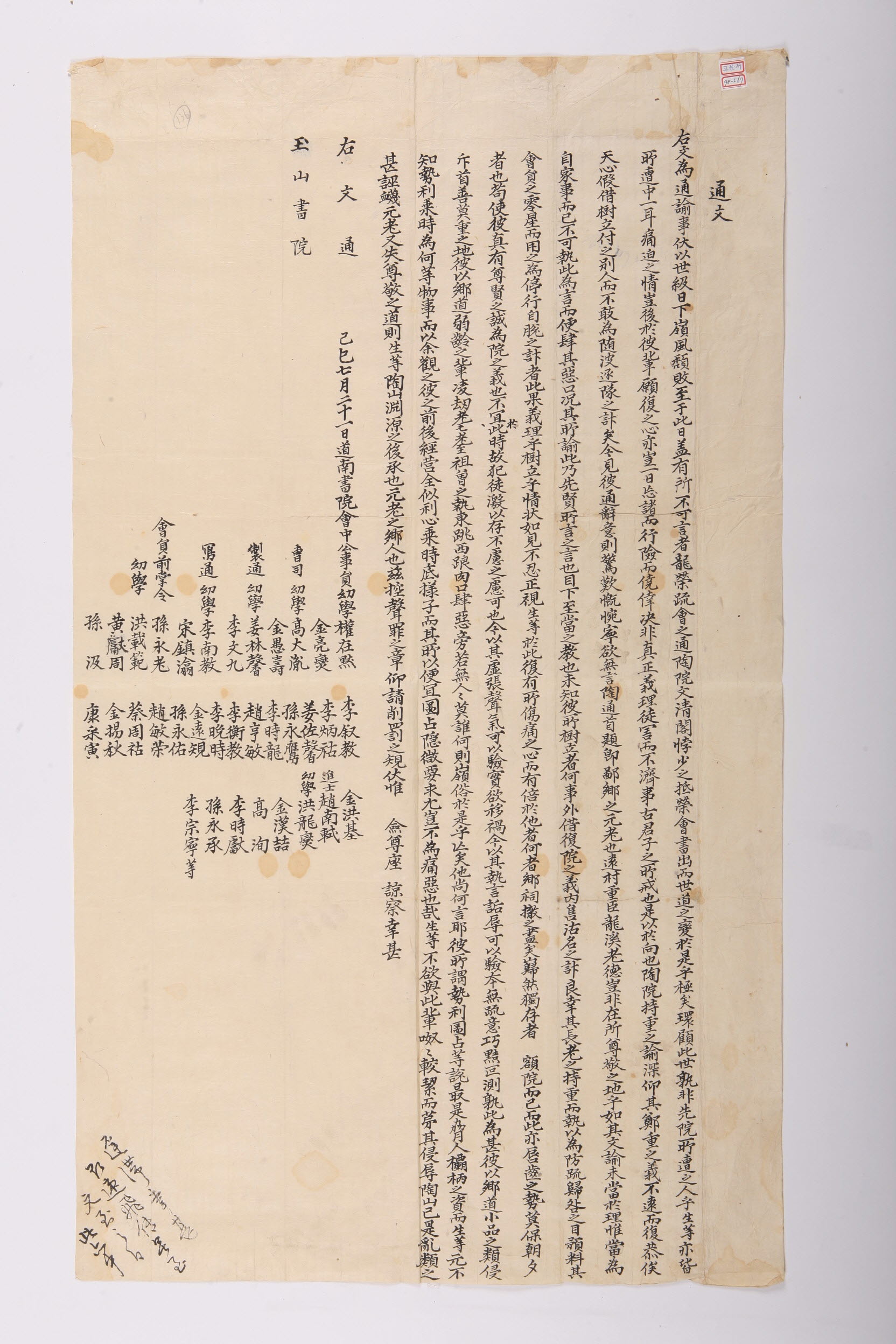

1869년 7월 21일에 道南書院 會中에서 玉山書院으로 公論을 무시하고 사익만을 탐하는 陶山書院의 어린 무리들을 削罰하는데 동참해 주길 요청하는 通文

1869년 7월 21일에 尙州 道南書院 會中에서 慶州 玉山書院으로 公論을 무시하고, 사익만을 탐하는 禮安 陶山書院의 어린 무리들을 削罰하는데 동참해 주길 요청하는 통문이다.

통문을 보면 본 사건의 발달은 龍宮과 榮川에서 疏會가 있었으나, 도산서원에서 보내온 통문으로 인해 臨淸閣을 비롯하여 많은 사림이 분노한 사실이 확인된다. 상주 도남서원에서는 문제가 된 도산서원 통문의 首題가 상주의 元老이기에 통문의 내용을 비판하고, 통문을 주도한 세력을 원로와 젊은 무리들로 분리하여 책임자를 명확히 한 뒤 이 문제를 무마하려는 의도로 본 통문을 보내었다. 용궁과 영천의 소회는 1868년 9월에 사액서원을 제외한 나머지 원사에 대한 대대적인 훼철이 진행되는 상황에서 진행된 것이었다.

「道內各邑書院毁撤查括成冊草」에 의하면 1870년의 전면 훼철이 있기 전까지 안동에서는 3차에 걸쳐 훼철이 진행되고 있었다. 즉 1차에 14처, 2차에 11처, 3차에 泗濱影堂, 臨川書院 등이 기재되어 있다. 『泗濱志』에 의하면 1868년 10월 7일의 巡營甘結에서는 屛山書院, 임천서원, 사빈영당을 보존하도록 하였다. 병산서원은 豐山柳氏가 임천서원과 사빈영당은 義城金氏가 운영하던 院祠였다. 그러나 1868년 10월 초에 있었던 3차 훼철 때에 의성김씨의 임천서원과 사빈영당이 훼철되면서 안동과 예안에서는 병산서원과 도산서원만이 남게 되었다.

한편으로는 훼철된 원사들을 중심으로 훼철에 반대하는 상소를 올리려는 움직임이 영남뿐만 아니라 전국적으로 일어났다. 안동에서도 반대 상소를 올리려는 모임이 여러 차례 있었음을 통문에서 알 수 있다. 반면 도산서원, 병산서원과 같이 미훼철된 사액서원에서는 상소에 동참했다가 피해를 입을 것을 두려워하여 미온적 태도를 보였다. 통문에서도 이를 비판하여 자신들과 사액서원의 관계를 입술과 이빨에 비유하며, 사액서원의 적극적은 동참을 요구하였던 것이다.

특히 도산서원은 嶺南을 대표하는 首院으로서 이들의 상소 참여는 더 많은 여론을 모을 수 있을 뿐만 아니라 상소의 위상도 격상되는 효과가 있었다. 그러나 본 통문에서 말하듯이 도산서원에서는 상소에 반대하는 입장을 疏會에 보내왔다. 그런데 도산서원 통문의 내용이 놀랍고 탄식하고 분개하고 한탄이 나와서 정녕 할 말이 없다고 표현할 만큼 많은 이들의 공분을 받았다. 특히 도산 통문의 비난 대상이었던 임청각을 중심으로 한 의성김씨들이 강하게 반발하였다.

19세기의 안동지역은 진성이씨, 풍산류씨, 의성김씨가 영도하고 있었는데, 대원군의 훼철령이 내려진 당시에는 풍산류씨와 의성김씨 사이의 소위 屛虎是非가 치열하게 전개되고 있었다. 그런 가운데 사액서원인 풍산류씨의 병산서원을 제외한 의성김씨의 원사가 모두 훼철되었기에 김씨들의 여론은 매우 격앙되어 있었을 것으로 짐작된다. 그런 때에 도산서원 통문이 왔던 것이다.

한편, 도산서원은 19세기 들어 진성이씨들의 주도하에 院長職에 풍산류씨들의 참여가 늘어나고, 의성김씨·安東權氏·全州柳氏 등의 이른바 虎派의 참여가 줄어들었다. 이것으로 도산서원이 屛派와 가까웠음을 짐작할 수 있다. 실제 1868년에 훼철이 대대적으로 시행될 때 도산서원 원장으로 左議政을 역임한 상주의 柳厚祚가 임명되었으며, 본 도남서원 통문에서도 상주지역 원로들이 문제의 통문에 연명했다는 점에서 풍산류씨들의 영향력이 작용한 것으로 짐작된다.

도남서원에 모인 상주지역 사림들도 일제히 그러한 소식을 듣고 몹시 절박한 심정이라고 하였다. 그러면서 도산서원 통문에 상주의 원로가 참여하였고, 자신들도 그에 대한 책임을 느끼고 있음을 피력하였다. 아울러 도남서원의 통문은 변변치 못한 자들이 원로들을 속여서 작성한 것이며, 그것을 주도한 어린 자들이 노인들을 깔보고 위협하였다고 책임을 한정하였다. 도남서원에서는 도산서원의 통문을 작성한 무리들과 결백을 다툴려는 것이 아니며, 그들이 陶山을 侵辱하여 이미 어지럽히는 종류가 심하고, 원로를 무고하고 모독하였기에 이에 글로서 그들의 죄를 말하고 削罰의 규정을 요청한다고 옥산서원에 알리고 있다.

자료적 가치

이 통문은 大院君의 서원 훼철령에 대응하는 영남지역 사회의 분열 양상을 확인할 수 있는 자료이다. 특히 안동지역의 미훼철 서원과 훼철 원사간의 훼철 반대소를 두고 나타난 대립은 당시 치열히 전개되고 있던 병호시비와 연계되면서 심각한 상황에 이르렀음을 짐작케 한다. 한편으로는 이러한 문제를 봉합하려는 입장도 확인할 수 있는 자료이다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「경주지역 손이시비의 전말」, 『민족문화논총』42, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환