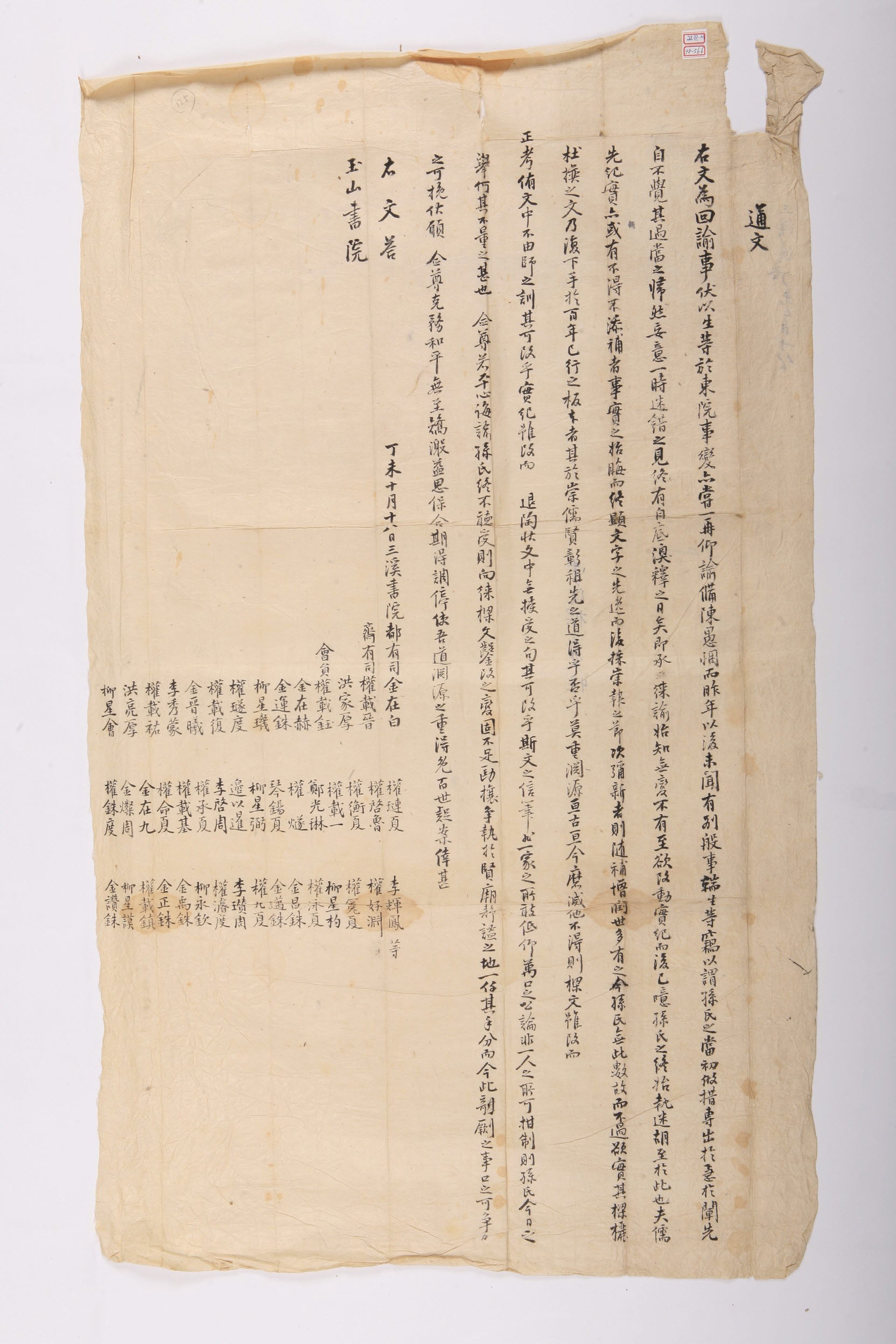

1847년 奉化 三溪書院에서 玉山書院 通文에 답하여 慶州孫氏들이 斯文의 淵源을 마음대로 고쳐서 實紀에 기재한 것을 聲討하고, 두 가문의 분쟁이 잘 해결되어 和合하길 바란다는 通文

1847년 奉化 三溪書院에서 玉山書院 通文에 답하여 慶州孫氏들이 斯文의 淵源을 마음대로 고쳐서 實紀에 기재한 것을 聲討하고, 두 가문의 분쟁이 잘 해결되어 和合하길 바란다는 通文이다. 이 통문에서 말하는 경주 양동마을의 慶州孫氏와 驪州李氏 가문간의 文字是非는 1845년(헌종 11) 손씨 가문에서 孫仲墩의『愚齋實紀』를 重刊하면서 大山 李象靖이 지은 東江書院「廟宇重建上樑文」을 記載하면서 발발하였다.

상량문과 관련한 문자시비는 1773년(영조 49)으로 거슬러 올라간다. 당시 우재 손중돈을 배향하던 경주 東江書院에서 廟宇를 중건하며 大山 李象靖으로부터 「廟宇重建上樑文」을 얻었다. 거기에서 이상정은 회재가 우재의 학맥을 的授하였다고 기술하였는데, 회재 후손들의 강력한 항의와 士論 또한 회재의 후손들 쪽으로 기울면서 상량문은 당일로 勘定되어 本家로 돌려보내졌다. 이때의 문제는 이로써 일단락되었지만 손씨들이 1845년 우재실기를 중간하면서 다시 이상정의 「묘우중건상량문」을 싣고자 하였다. 이에 이씨들은 손씨들에게 강력하게 항의하였고 시비가 도내로 확산되었던 것이다.

1846년(헌종 12) 1월 옥산서원에서 선산 東洛·洛峰書院에 보낸 통문을 보면 당시 구체적 정황에 대하여 알 수 있다. 그 일부분을 보면 동강서원 묘우상량문은 이상정이 癸巳年(1773)에 찬술한 것이며, 당초에 왕복하면서 곡절이 있어 마침내 교감하고 바로잡았다고 했다. 회재가 연원이 없다는 사실은 退陶가 지은 行狀에 이미 鐵定의 案으로 있고, 湖上 즉 이상정이 勘斷한 것이 뒤에 있다고 하였다. 그러나 손씨가 이에 淵源道脉 등의 말을 사사로이 짓고, 사사로이 고쳐서 마음대로 첨가하고 빼면서 퇴계와 대산의 두 先正을 속인 즉 어찌 감히 손씨가 이렇게 할 수 있냐고 성토 하였다.

이를 보면 손씨들이 우재실기를 간행하면서 이미 문제가 되어 감정하였던 이상정의 상량문에 근거하여 회재가 우재의 학맥을 이었다는 주장을 다시 고집하려 했다는 것을 알 수 있다. 이에 격분한 이씨들은 이 문제를 해결하기 위해 鄕內 뿐만 아니라 道內 전역에 통문을 돌렸던 것이다. 그러자 虎溪書院과 같이 양자를 중재하려는 통문을 보내온 곳도 있었지만, 그보다 더 많은 곳 즉 三溪書院, 東洛書院, 洛峰書院, 南江書院 등은 이씨들의 논리에 힘을 싣는 통문을 보내 손씨들을 압박했다. 그 정황이 이렇게 된 것은 당시에 경주지역뿐만 아니라 도내에서 이씨들의 위상이 손씨들을 압도하고 있었기에 당연한 결과라고 할 수 있다.

그런 측면에서 본 통문은 이씨측에 동조하였던 삼계서원의 의견이 잘 서술되어 있다. 이를 보면 삼계서원에서는 동강서원의 일로 일찍부터 여러 차례 자신들의 의견을 전달하였으며, 작년이후 즉 1846년 이후 별다른 일을 듣지 못하였다고 하였다. 그러면서 손씨들이 애초부터 마음대로 만들어 섞어서 멋대로 내보낸 것이 다시 그들에게 화가되어 돌아옴을 모른다고 탄식했다. 나아가 손씨가 시종 고집이 세고 명민하지 못하여 지금의 사태에 이르게 하였다고 보았다.

삼계서원 측은 先儒가 사실을 기록하는 것이 또한 마음에 들지 않는다고 없던 글자를 뒤에 첨보하는 것이 처음에는 가릴 수 있을지라도 끝내는 들어나는 일이라고 하였다. 그러면서 첨보한 것을 崇報하는 의절로 여기는데 이는 下手라고 하였다. 다시 말해 이전에 문제되어 勘定했던 상량문을 손씨들이 임의로 글자를 고치고 첨부하여 판본을 새겼는데 그것은 유현을 숭상하고, 선조를 현창하는 도리가 아니라고 본 것이다. 이를 삼계서원에서는 斯文의 信筆은 한 가문에서 감히 낮췄다 높였다 할 것이 아니며, 萬人의 입에서 나온 公論을 한 사람이 말 못하도록 제약할 바가 아니라고 단언 하였다.

통문의 말미에는 손씨의 행동이 심하다고 할 수 있지만 僉尊의 본심은 손씨를 회유하는 것이라고 삼계서원은 보았다. 그것은 손씨들이 여러 사람들의 의견을 듣지 않고 상량문을 뚫어 고치는 변을 일으켰지만, 옥산서원에서 보내온 통문에서는 지극히 평화적 해결에 힘쓰며 언동이 지나치게 과격하지 않다는 점에서 그렇게 판단하였던 것이다. 그래서 삼계서원측은 保合하는 생각을 더하고 調停하는 기간을 얻어서 淵源의 중요함을 의심스러운 사안을 벗어나면 다행이겠다고 하였다.

한편 삼계서원의 반응으로 추정컨대 손씨측은 1846년에 이미 여러 차례 도내의 비난을 받았지만 계속해서 실기 편찬을 추진하였던 것으로 보인다. 이에 강경한 입장을 취하였던 이씨 측도 한발 물러나 다툼을 그만두고 대화로서 평화롭게 일을 해결하려던 것으로 보인다. 삼계서원의 중재 의견은 그러한 옥산서원의 의중을 반영한 결과였던 것이다.

자료적 가치

이 통문은 영남지역 3대 시비 가운데 하나인 경주 孫李是非 관련 자료이다. 일반적으로 20세기 초반에 재개된 손이시비 관련 자료는 상대적으로 많다. 그러나 손이시비의 본격적 시작이었던 19세기 중반의 관련 자료가 적은 상황에서 당시 사정을 구체적으로 확인할 수 있는 자료라는 점에서 사료적 가치가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「경주지역 손이시비의 전말」, 『민족문화논총』42, 이수환, 영남대학교 민족문화연구소, 2009

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환