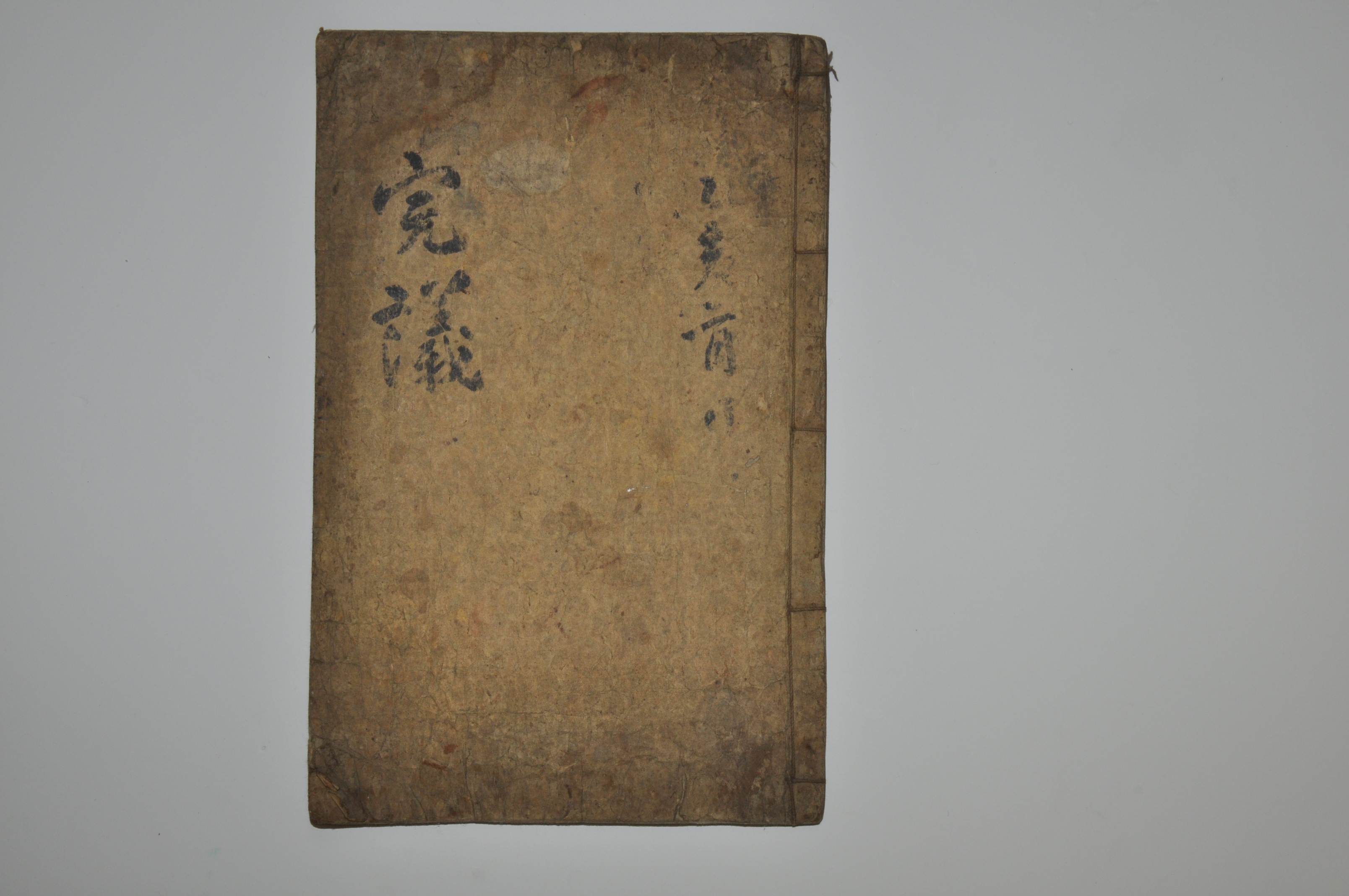

1755년에 玉山書院 堂中에서 서원의 전반적인 규정에 대하여 의결한 完議와 이를 보완하여 과 1757년에 추가로 작성한 완의로 구성되어 있다.

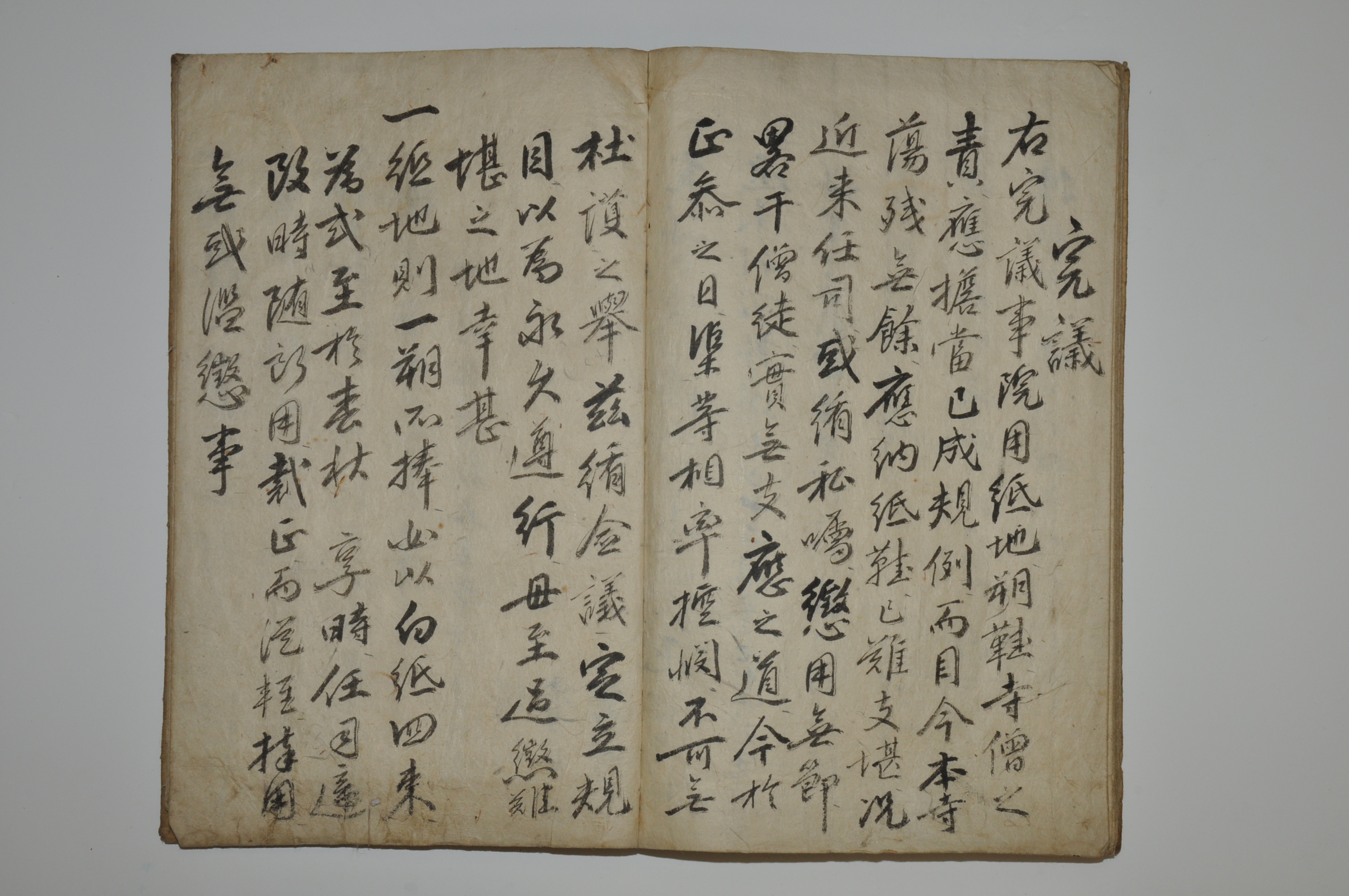

본문을 정리하면 다음과 같다. 1755년 2월 13일 옥산서원 당중에서 발의한 完議의 서문에서는 "근래 서원의 형세가 점점 쇠퇴한 것은 진실로 습속이 예스럽지 못하며, 임사가 해이하며, 옛 법은 점차 폐해지고 새로운 법이 날로 자라나는 것 때문이다. 이와 같은 구습을 버리지 못하여 개혁할 길이 없어지면, 마침내 바로잡을 길이 없어진다. 이에 향례를 드릴 때에 모여서 다음과 같이 개혁을 해야 할 해로운 조례들을 대략 열거하였다. 이날 이후로 맡은 자는 낱낱이 거행하여 영원히 지켜서 저버리지 않는다면 참으로 다행할 것이다."라고 하였다. 이후 각 조목별로 서원의 유생선발과 건물 유지, 禁養, 회계, 院屬, 사회활동, 재정 등 운영 전반에 대하여 규정을 열거하고 있다. 이를 서술하면 다음과 같다.

하나 ; 재주가 있고 학문이 있는 선비를 선발할 때는 中庸과 大學,『小學』,『家禮』을 외우게 하는 시험을 보이고, 禮를 배우게 한 후에 이름을 儒籍에 올리도록 했다. 그런데 오로지 아름다운 뜻을 작성하는 것으로 선출하여 근래에 옛 법이 점차 해이해지고, 선비의 습속이 깨끗하지 못하다. 강론에 나아갈 때에 오로지 청하여 들어주기를 부탁하고 사사롭게 행하기를 능사로 하니, 좋은 법으로 이끌어 나아가도록 장려하여 권하고 규정의 뜻을 엄격하게 수립하는 것이 어느 때보다 중하다. 이렇게 한 후에 유생들은 이러한 습속들을 통절히 떨쳐내고, 미리 익숙해지도록 반복해서 배운 것을 다시 익혀 강론에 임하여 자신이 옹졸한데 이르지 않도록 해야 한다. 그리고 강론을 개설하는 날에는 원장이 손수 강론할 글귀를 가려 뽑아서 堂中에 두루 보여서 강론에 응하게 하여야 한다. 만약 띄어 읽을 구절을 잘못 외우거나 글의 뜻을 이해하지 못하는 자가 있으면, 반드시 내쫓기를 엄히 더하여 본래의 아름다운 규정으로 하여금 한갓 이로움이 없이 겉만 그럴듯하게 하는 일을 만들지 못하게 할 것이다.

하나 ; 재실과 사우가 훼손될 때마다 보수를 하는 것은 서원의 일 가운데 급한 일이다. 그런데 근래에 일을 맡은 사람들이 깨끗이 수리하는 것을 마음에 두지 않으니, 앞선 사람이 이와 같았으면, 잇는 사람 또한 이와 같다. 그러하니 기둥이 손상되고 기와가 떨어져나간 것은 놀라며 보아야 할 것이니, 이것이 어찌 학궁을 존중하고 도리를 삼가 지키는 것이겠는가? 이후에는 이전과 같이 지붕이며 담장을 그냥 흘려보내지 말고, 비록 소소하게 바람에 무너지고 비가 새는 곳을 발견하면 즉시 수리하도록 하고, 지체하여 점차 무너지게 하는 일이 없게 하여야 할 것이다.

하나 ; 主山과 案山, 그리고 左靑龍과 右白虎의 자리에 있는 소나무 언덕에서는 나무 하는 일을 금하고 있다. 그런데 근래에 이러한 금기가 해이해지고, 특히 산지기들이 욕심을 내어 그것을 시행하지 않는 일이 심하다. 일을 맡은 사람이 또한 살피지 않으니, 위쪽 돌길의 조금 떨어진 곳은 짐짓 말할 틈이 없을 것이다. 그리고 주산의 아주 가까운 곳에 이르러서도 또한 나무 하고 가축 기르는 곳이 되었으니, 지극히 개탄스럽다. 이후에는 데면데면히 보지 말고, 초하루와 보름에 參謁한 후에 별도로 난잡하게 한 것이 있나 없나를 살펴보고, 만약 베지 못하게 하여 기르는 나무를 벤 일이 있으면 해당 산지기에게 별도로 죄를 부과하여 다시 그런 일을 범하는 일이 없게 해야 할 것이다.

하나 ; 날마다 쓴 것을 모두 계산하고, 재임이 매월 초하룻날에 首任에게 나아가 감사를 받는 것은 또한 이전부터 내려오던 것이다. 그런데 근래에 일을 맡은 사람이 전혀 거행하지 않는다. 이것은 수임과 副任이 함께 서원의 일을 다스리는 도리가 아니며, 이것은 또한 중도에 폐하지 말고 영원히 옛 규칙을 준수해야 할 것이다.

하나 ; 간행소를 위한 곡물은 비록 1되, 1말의 작은 것일지라도 허투루 쓰는 것을 등한히 할 수 없는데, 서원의 노비로 하여금 청원서를 올리게 하고, 승려에게 첩을 발급하도록 하는데 드는 비용이 적지 않다. 실로 그것을 거두어 모으는 것이 힘들고 고생스러워 훗날에 중대한 일을 하는 방도가 되지 못한다. 이후에는 절대로 낭비하지 말며, 이들이 허투로 쓴 비용은 또한 책임을 분담시키도록 하며, 책을 나눌 때는 양반가에 많이 공급한다. 상환하는 것을 지체하여 혹시라도 여러 해 동안 거두어들이지 못한 것이 있고, 일을 맡은 사람이 또한 거두어들이는데 애쓰지 않으면, 사사로이 써버린 것을 차례차례로 전하여 받도록 한다. 이것은 심히 해괴한 일이니, 이후에 만약 그릇된 습관과 잘못된 공급 때문에 낭비하여 쓸데없는 예절만을 주고받는 사람이 있다면, 사림의 공통된 견해로 벌을 주어야 할 것이다.

하나 ; 민사의 소송에 연루된 사람은 서원의 문을 출입하지 못하게 한다. 이것은 선배들로부터 이미 정한 규범이다. 그러나 근래에는 전례를 따르지 않으니, 이러한 폐단이 자못 불어나고 있다. 순찰사와 고을 수령이 서원에 이르는 날에는 소송을 다투는 문자를 많이 가지고 와서 문을 가득 메우고 골목을 술렁거리게 한다. 서원에 끼치는 폐단 중에 이것은 아름다운 일이 아니다. 또한 뜬소문이 오고가서 결속하는 일을 할 수가 없으며, 여러 날 동안 머물러 있어 손을 놀리는 것처럼 분주하기가 이루 말할 수 없어 또한 선비의 아름다운 습속이 아니니, 이것이 어찌 행하고 그치는 도리를 생각하고 삼가는 것이겠는가? 이후에는 각자가 잘 생각해서 이와 같은 사람은 출입하지 못하게 해야 할 것이다.

하나 ; 계절마다 노비에게서 빚을 죄다 받아들이는 것은 원래 담당하는 자의 제일 급선무이다. 그런데 근래에 전혀 거행하지 않는다. 외지에 흩어져 있는 노비가 바치는 물건을 간혹 거두기도 하고, 간혹 거두지 않기도 하며, 부지런하고 태만한 것이 판이하게 달라 간혹 여러 해 동안 버려두고는 아무 곳에 있는 아무 사내종과 아무 계집종을 전혀 살피지 않는다. 이것은 양처의 소생이 서원에 있는 것보다 아주 더 해괴한 것이다. (양처의 소생이 서원에 있는 것은) 간혹 그 부모와 형제가 애걸해서 임시방편으로 그러한 것인데, 안면과 인정에 구애되어 거두어들이는 방도가 전무한 이러한 것의 폐단은 또한 해괴한 것이다. 이후에는 任司가 교대할 때 전임은 반드시 신임에게 고하도록 하고, 전임이 한 것을 후임자로 하여금 전혀 모르게 하지 말도록 한다. 해마다 노비에게서 빚을 죄다 받아들이게 하고, 공물의 적은 장부를 수정하여 서로 주고받도록 하는 것을 영원히 규칙과 법식으로 삼아야 할 것이다.

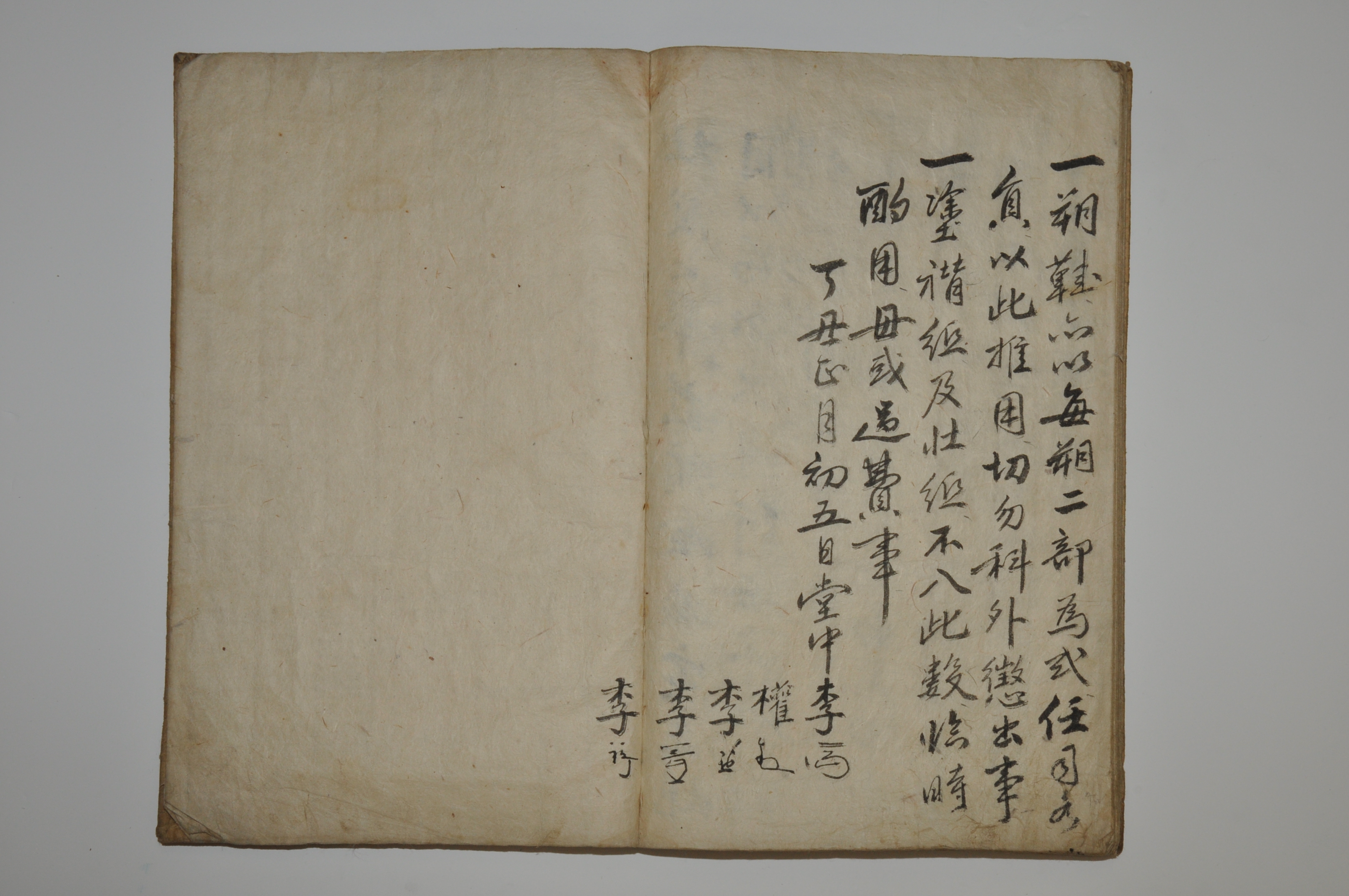

이후 옥산서원 당중에서는 을해년 완의가 이루어진 뒤에 또한 미진한 것이 있어서 뒤에 새롭게 기록한다며, 丁丑年 정월 초5일의 당중 회의에서 의결한 완의를 부기하고 있다. 이 완의의 서문을 보면, "근래에 刊役所의 폐단이 한두 가지에 그치지 않는다. 대략적인 안건은 완의 가운데 이미 다하였다. 그러나 전답을 매입하는데 이르러서는 간혹 인연에 따라서 사사롭게 매입하는 것이 있다. (이렇게 인연에 따라 사사롭게 매입하는 것은) 모두가 메마른 땅에 가뭄이 쉽게 드는 토지로 돈을 들여 어렵고 힘들게 경영해 보지만 도리어 결실이 없는 것으로 돌아온다. 이후에는 임사가 독단적으로 매입하지 말고 여러 선비가 공개적으로 논의를 해서 특별한 품질의 토지를 택해서 매입해야 할 것이다."라고 했다. 옥산서원의 책판을 관리하고 서적을 간행하였던 간역소의 유지비용을 사용하는 것에 대한 내용이다. 옥산서원 간역소는 속사인 정혜사 내에 위치했던 것으로 추정된다. 실제 이 사찰에서 옥산서원 간행 책판들을 보관해왔음은 『누판고』, 『동경잡기』 등의 자료에서 확인된다.

1757년(정축) 정월 초5일의 완의를 보면 서문에서 "서원에서 사용하는 종이와 신발을 절의 승려들이 탕진하고 남은 것이 없어 응당 들여놓아야 한다. 그래서 종이와 신발은 이미 감당하기 어렵게 되었는데, 더구나 근래에 任司가 간혹 사사롭게 청탁하여 마구 써서 절제가 없다. 약간의 승려들로는 참으로 필요한 물품을 대어줄 방도가 없다며 이번 정식으로 참알하는 날에 저들이 다함께 와서 고민을 털어놓으니, 막아서 보호할 일이 아닐 수 없다. 이에 여러 사람의 議論에 따라 지켜야 할 조목을 정해서 세우고 영원히 지켜나가 지나치게 징발하여 감당하기 어려울 지경에 이르지 않게 하면 참으로 다행할 것이다."라고 했다. 속사인 정혜사 승려들에 대한 침탈이 심화되고 그로 인해 승려들의 요청이 있자, 추후 서원에 필요한 물건들도 납품받지 못할 지경에 이르기 전에 이를 해결하려는 목적으로 완의를 결의하였다. 각 조목을 보면 다음과 같다.

하나 ; 종이의 경우에는 한 달에 바치는 것은 반드시 백지 네 묶음을 법식으로 삼는다. 봄가을에 제사를 지낼 때에는 임사가 때에 따라 잘 고치되 쓸 것의 마름질을 잘하여 가벼운 것을 따라 취하여 써서 혹시라도 징발하는 것을 함부로 하는 일이 없게 해야 할 것이다.

하나 ; 신발 또한 매달 두 벌을 법식으로 삼는다. 임사는 각 종사원에게 이것으로 미루어 쓰게 하여 결코 과외로 징발해 내는 일이 없게 해야 할 것이다.

하나 ; 도배지와 장지는 이 숫자에 들어가지 않으니, 때에 임하여 참작해서 쓰되, 혹시라도 지나치게 소비하는 일이 없게 해야 할 것이다.

자료적 가치

이 자료는 18세기 중반 옥산서원의 운영이 문란해지면서 그것을 해결하기 위한 자구책의 일환으로 당중에서 발의한 완의이다. 처음 완의가 만들어진 을해년은 본문의 내용 중 관찰사와 지방관의 방문시 상서를 올리려는 자들이 문 밖에 가득했다거나, 노비의 추쇄에 대하여 그것을 강화하는 방침을 설정하는 점 등으로 보아서 18세기 중반으로 설정할 수 있다. 특히 옥산서원 『尋院錄(水)』(1753.11~1756.3)을 보면 완의가 작성되기 이전의 甲戌年에 순찰사와 부윤의 방문이 있었던 해는 1754년으로 확인된다.