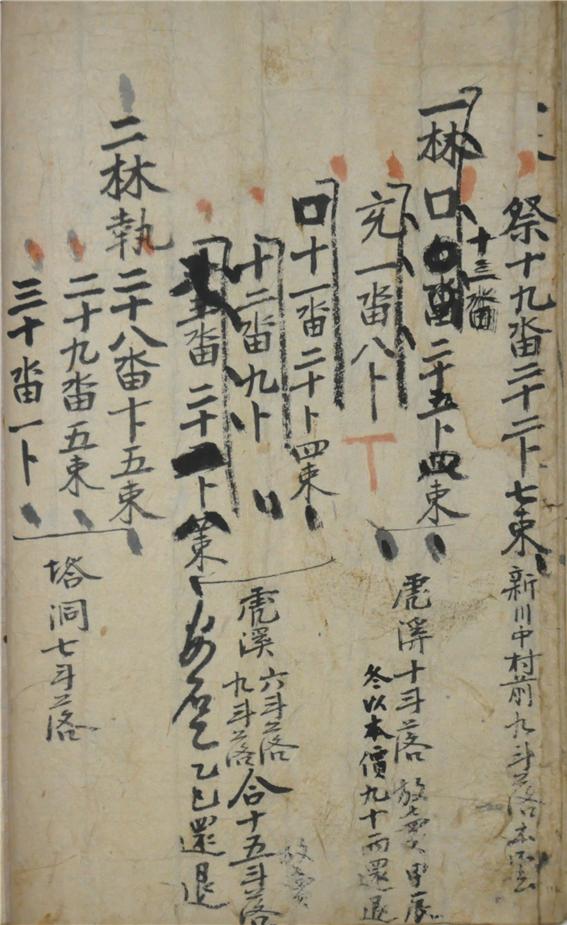

기축년(己丑年) 경상도(慶尙道) 상주목(尙州牧) 옥동서원(玉洞書院) 전답안(田畓案)

자료의 내용

일반적으로 서원의 경제적 기반이라 한다면 院位田, 院奴婢, 院屬, 屬寺·屬店·除役村의 소출·공납·신역 및 중앙관료·지방관·사림들의 현물 기부 등으로 매우 다양하였지만 그 핵심은 토지와 노비였다.

조선중기 서원 건립 초의 서원전 확보에는 국가 또는 지방관에 의해서 토지가 지급되는 屬公田과 조선 건국 이후 불교시설이 유교시설로 교체되는 가운데 서원에 귀속된 寺社位田이 가장 큰 비중을 차지하였다. 그러나 옥동서원은 18세기 초에 건립되면서 이러한 혜택을 받기 어려웠던 것으로 짐작된다. 그러나 서원에 남아있는 1725년, 1726년, 1727년의 토지매매명문을 보면 서원 인근의 토지 약 1결을 매입하였다.

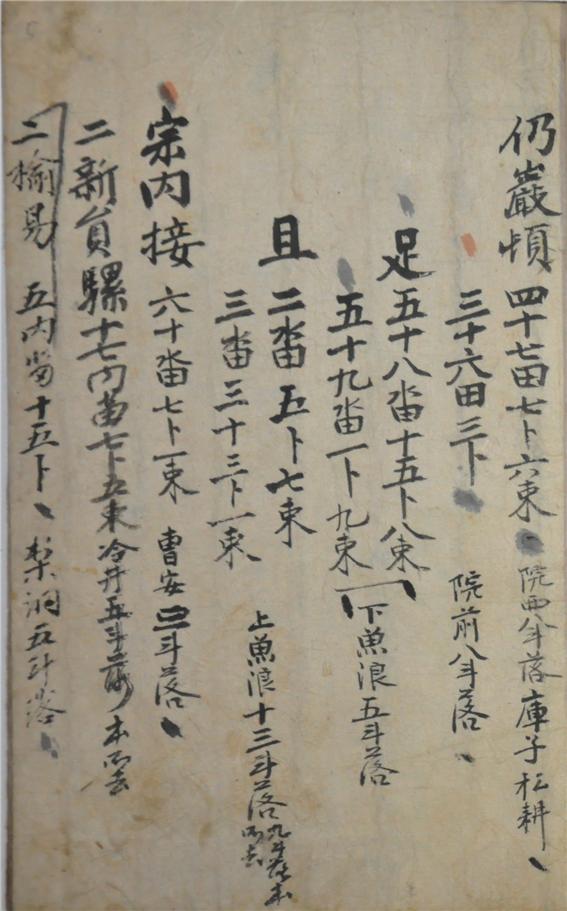

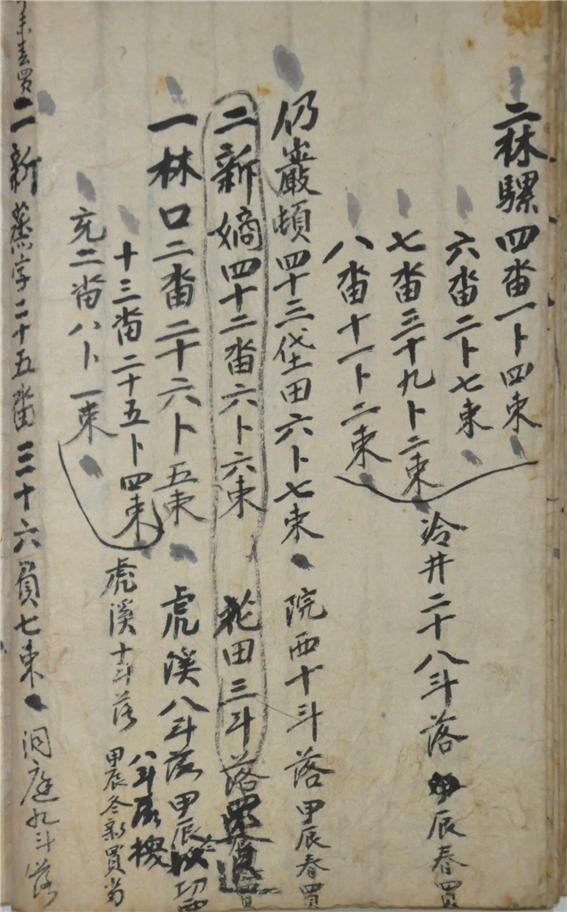

현재 옥동서원의 구체적인 경제적 기반을 밝힐 수 있는 자료로는 기축년(1769년 또는 1829년) 10월에 작성한 白玉洞書院本別所田畓卜數記 1책이 남아 있다.

이를 분석하면 조선후기 옥동서원의 전답의 대체적 규모를 유추할 수 있을 것이다. 본 자료에는 居齋所, 本所, 別所 별로 구분하여 지역·토지결수·경작자·매매여부 등을 수록하고 있다. 먼저 거재소의 토지결수는 畓이 14束 37두락 田이 3두락, 본소는 畓이 141束 157두락 田이 28束 7두락, 별소는 畓이 39負 156束 204두락 田이 5束 16두락 규모이다. 이중 방매한 사실과 경작자들의 신분도 적기하고 있다. 경작자들은 庫子私耕·廟直火直私耕·使令私耕·色吏私耕·首奴私耕·驅從私耕·齋直私耕들로 대부분 서원과 관련된 인사들로 보인다.

이는 옥산·소수·병산서원의 토지 결수와 비슷한 수준이었지만, 그 외의 서원에 비해서는 5∼10배가량 많은 것이었다. 이러한 차이는 영남 지역 내 여타 서원에 비하여 이들 서원의 위상이 높았으며, 그 위상만큼의 경제력을 갖추고 있었기에 가능한 것이었다.

서원전의 확대에 가장 큰 비중을 차지한 것은 매득이었는데, 옥동서원에서는 이건을 전후하여 경제력이 허용되는 범위 내에서 전답을 꾸준히 매득하였다. 서원전의 확대는 18세기 이후 토지 생산성이 크게 향상되고, 한편으로 서원 경제의 한 축을 담당하던 노비의 도망이 일반화되고 그 추쇄가 어려워지는 등 재산으로서의 가치가 크게 감소하면서, 서원경제에 있어서 노비보다 전답의 중요성이 더해갔다.

옥동서원 전답의 분포지는 서원 주위의 양반가 및 노비 전답을 매득하였기에 서원 소재지인 모동지역에 집중되고 있었다. 원거리에 있는 전답보다는 소재지를 중심으로 전답을 확보해 나갔음을 보여주는 것으로 이는 여타 서원에서도 일반적인 현상이었다. 한편, 19세기 들어 서원 재정의 전답 타작곡에 의존하는 비율이 높아지면서 전답의 확대를 위한 노력도 한층 강화되었다.

자료적 가치

이 자료는 18·19세기 옥동서원의 서원전 규모와 운영을 일부 확인시켜준다는 점에서 사료적 가치가 있다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선시대 서원과 양반』, 윤희면, 집문당, 2004

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환