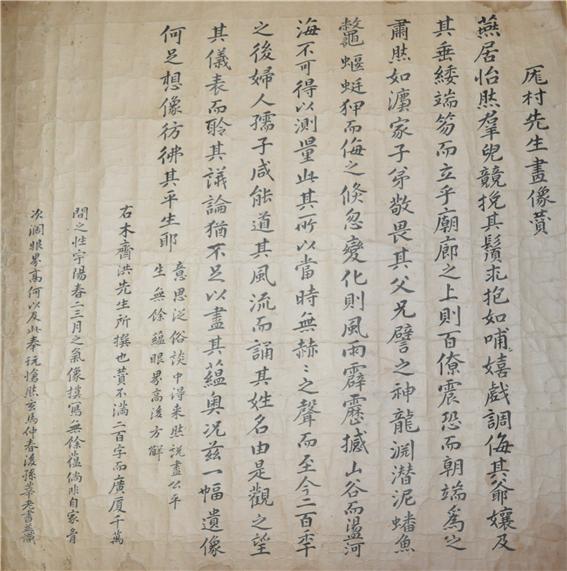

경상도(慶尙道) 상주목(尙州牧) 옥동서원(玉洞書院) 방촌(厖村) 황희(黃喜)의 화상(化像) 찬(贊)

자료의 내용

현재 옥동서원에는 주향자 厖村 黃喜의 畵像 진본이 소장되어 있다. 본 문서는 옥동서원 화상 模寫본을 제작한 후 木齋 洪汝河가 지은 贊을 약간 수정하여 재 수록한 것이다.

황희 영정은 그의 둘째 아들이자 장수황씨 상주 입향조 少尹公 黃保身이 監察·正郞, 宗親府 典籤 등의 관직을 역임하다 병환으로 관직에서 물러난 뒤 상주목으로 내려 왔을 때 이 영정도 함께 상주 로 오게 된 것이다.

이때 가져온 영정은 1424년(세종 6) 황희가 62세 때 그린 것으로서 이후 유일본으로 황희 영정의 표준이 되었다. 그래서 옥동서원에는 1752년(영조 28)의 사본, 1844년(헌종 10)의 모사본, 1857년(철종 8)의 모사본 등이 보전되어 있다. 또한 타 지역 황희 배향처에 영정들도 모두 옥동서원의 것을 모사한 것이다. 1632년(인조 10) 모사한 경기도 파주 伴鷗亭 영정, 1732년(영조 7) 모사한 전남 장수 滄溪書院 영정, 1884년(고종 21) 모사한 전북 진안 華山書院에서는 봉안 된 것들이 그것이다.

우리나라에서 개인 畫像은 고려 후기 李齊賢이 원나라에서 본인의 초상을 제작 후 중국인에게 贊을 짓게 하면서 초상에 찬을 붙이는 일이 조선시대에도 일종의 관습으로 이어졌다. 화상의 찬이나 서문에는 자찬도 있고 他贊도 있다. 타찬의 경우 동시대 인물이 써 넣은 예도 있고, 후대 인물이 써 넣은 예도 있다. 찬과 서문의 제작은 그림 주인공에 대한 평가와 화상 제작의 의의를 밝히는 것이 일반적이다.

황희의 화상 贊을 지은 홍여하는 옥동서원 배향자인 全湜의 외손주 사위이다. 그는 영정을 감상 후 다음과 같이 기술하고 있는데 이는 그의 문집인 木齋集에도 수록되어 있다.

"평소엔 웃는 얼굴로 편안하였기에 아이들 다투어 수염 잡아당기고 품에 안겨 먹을 것 구하네. 마치 제 아버지 어머니에게 장난치듯 놀지만, 인끈 드리우고 홀을 단정히 하여 조정의 윗자리에 서면, 백관들은 두려워 떨고 조정에서는 단정하게 그를 위해 엄숙하게 하는 모습이 마치 예법을 지닌 집안의 자제들이 부형처럼 두려워하고 공경하듯 했네.

비유하자면 神龍이 깊은 못 진흙탕에 서려 있어, 물고기 자라 도마뱀이 친압하면서 업신여기다가, 어느덧 홀연 변화하면, 풍우와 벼락이 쳐 산골짜기를 휘감고 황하와 바다를 쓸어버려도, 신룡의 기량을 헤아릴 수 없는 것 같았네. 이는 그가 당시에는 혁혁한 명성이 없었으나 오늘날 200년 뒤에서야 부인과 어린아이들도 모두 그 풍류를 말하며 성명을 외우는 이유이네.

오호라, 멀리서 겉모습을 바라보며 가까이 緖論을 들어보니, 그 깊고 오묘함 엿볼 수 없네. 더구나 이 한 폭의 遺像으로 어찌 그의 일생을 비슷하게라도 상상할 수 있으랴."

당시 영정을 모사한 것은 사당을 지었기 때문이며 찬과 그 사유를 적은 인물은 후손 黃孫業이다. 뒷면에는 당시 이 일에 관계했던 인사 38명의 명단이 수록 되어 있다.

『조선후기서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『조선시대 서원과 양반』, 윤희면, 집문당, 2004

1차 작성자 : 채광수, 2차 작성자 : 이수환