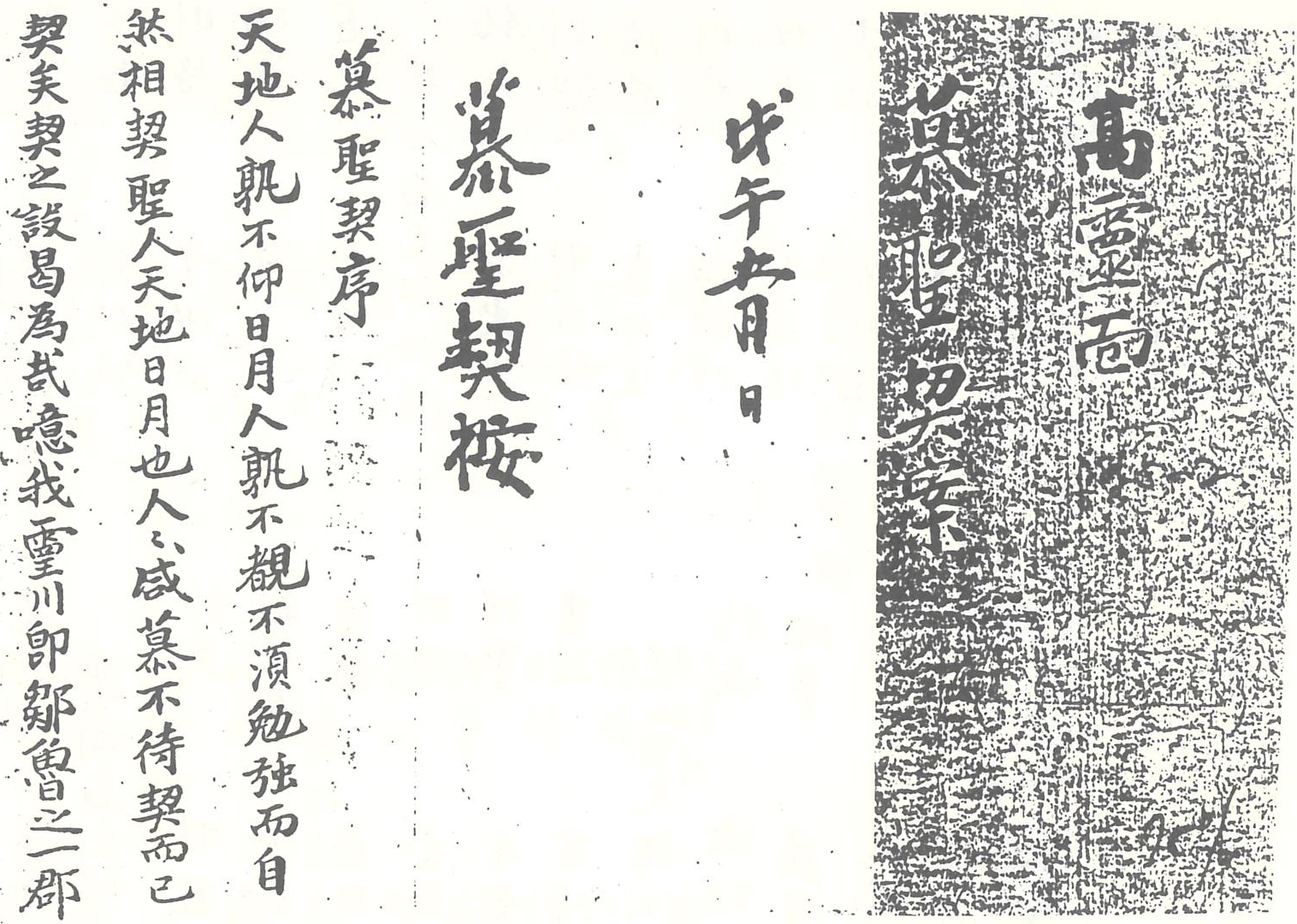

무오년 5월에 작성된 모성계안으로 일제강점기 경상북도 고령군에 있었던 유교 단체로 애국계몽 운동기에 고령의 대표적인 계몽 운동가 이봉조(李鳳朝, 1861~1937)의 주도로 민족 자존과 전통을 수호하고, 유교적 전통을 확립하기 위해 조직된 것

자료의 내용

무오년 5월에 작성된 모성계안이다. 모성계는 일제강점기 경상북도 고령군에 있었던 유교 단체로 애국계몽 운동기에 고령의 대표적인 계몽 운동가 이봉조(李鳳朝, 1861~1937)의 주도로 민족 자존과 전통을 수호하고, 유교적 전통을 확립하기 위해 조직된 것으로 서문 등에 기재된 무오년은 1918년임을 알 수 있다.

1876년 강화도조약 이후 일본은 정치·군사·경제 등 전 영역에 걸쳐 조선침략을 계획적으로 추진해 왔다. 특히 경제적 침략은 다른 어느 나라도 추종할 수 없을 정도였고, 인천·부산·원산 등을 시작으로 각 개항 장소에는 일본 상관이 수없이 설치되었고 출입하는 상선도 일본이 차지하는 숫자가 절대적이었다. 우리나라에 들어오는 주요 수입품인 면포의 경우, 주로 청과 일본을 상대로 거래되었으나 청나라 상인은 영국제품을 가져오는데 비하여 일본상인은 자국 제품을 들여왔다. 조선에서 수출하는 물품 중 중요한 것은 쌀·콩 등의 곡물과 금이었는데, 그 대부분이 일본으로 들어갔다. 이리하여 우리나라는 일본에 대한 식량을 공급해주는 기지가 되었고, 일본 상인은 쌀, 콩, 금을 헐값으로 빼앗아 폭리를 남기는 약탈무역을 하고 있었던 것이다. 이와 같이 일본은 우리나라를 식량공급 기지와 상품시장으로 만들기 위하여 갖은 수단을 동원한 침략을 자행했다.

일본의 경제적 진출은 우리의 농촌경제를 파괴시켰다. 농민들은 면제품과 농기구, 석유, 소금, 솥, 냄비, 염료 등 수입품이 필요했고, 이러한 일용품을 구하기 위해서는 쌀을 팔 수 밖에 없는 악순환의 연속이 계속되었다. 일본 상인들은 이러한 사정을 교묘히 이용하였고, 각 개항장에는 일확천금을 노리는 일본의 곡상들이 도사리고 있었다. 그들은 농민의 생활이 곤궁하다는 약점을 이용하여 미리 돈을 빌려 주었다가 추수기에 그 수확한 양곡을 인수하였다. 그리고 이것은 고리대의 방법으로 강행되었으므로 가난한 농민들은 이중으로 손해를 보게 되어 농촌을 날이 갈수록 황폐해 갔고, 아울러 일본상인에 대한 적개심과 항쟁심은 점점 높아져 갔다.

1894년 동학농민군이 탐관오리와 악덕지주를 배격하고 외국상인의 침략적 상행위를 반대하며 ‘輔國安民’을 내세웠으나 근대적 무기를 가진 일본군에 의하여 여지없이 유린당하고 말았다. 한편 갑오개혁 등을 비롯한 이 시기에 벌어진 일련의 사건들은 전국의 유학자와 농민으로 하여금 항일투쟁과 의병운동에 적극적으로 참여하게 하였다. 경북지방은 퇴계와 서애의 고향인 만큼 유교 교육과 구국정신의 전통이 강했고, 특히 고령지역은 실천윤리를 중시한 남명사상의 영향을 크게 입었고, 또 송암 김면 장군의 향토로서 반일사상과 독립운동을 이끈 지사들이 많이 배출되었다.

일본 세력이 우리의 주권을 침략하고, 국권피탈이라는 엄청난 민족적 수난을 겪으면서도 고령에서는 군수를 비롯한 군내 유지들이 뜻을 모아 신교육과 신생활 운동을 전개함으로써 민족자존과 독립정신을 고취하였다. 1906년 11월에 고령군 주사가 되고 다시 군수 서리를 역임한 이봉조는 그 대표적인 인물로서 각종 문화사업과 사회 복지사업에 힘쓰면서 군민보호에 진력하였다.

이봉조는 신교육기관인 又新學校를 운영하였고, 慕聖契를 조직하여 고령 향교의 문묘를 중수하여 유풍을 쇄신하였다. 한편 盤龍寺를 수리하여 퇴락해 가는 사찰건물을 정비하였고, 고령 布敎堂의 관음전과 칠성각 등을 건립하여 고령지역의 불교를 진흥시켰다. 또 鄕約을 만들어 향촌의 기강을 진작시키는데 힘을 기울였고, 관개나 제방 등 水利사업에도 정력을 쏟아 농업 분야에 업적을 남기기도 했다. 1920년의 庚申 대홍수 때 가옥 재산을 잃은 100여 호의 수백 명에 달하는 수재민에게 연조리 소재의 자기 집을 개방하여 무료로 거주케 하고 식량까지 급여하는 등 주민의 환난을 구제하였다. 이와 같이 교육·사회·문화 등 다방면에 걸친 그의 공적을 기리기 위한 頌德碑가 건립되었고, 후인으로 하여금 회고케 하는 바가 많아, 1937년 그가 타계 했을 때는 郡民葬을 거행하여 모든 군민이 애도하였다. 그의 아들 이정우(李正宇, 1881~1924)는 곽종석에게서 師事받아 사장문학에 능달하였고, 차자인 이정근은 격변하는 시대 조류에 순응하기 위해 상경하여 보성중학교를 거쳐 여러 곳에서 신학문을 익혀 남형우, 신성모, 김상덕 등과 교우하였다. 귀향 후 지방 청소년 계몽운동을 전개하다가 일경의 탄압으로 중단되고 후학 지도에 전념하였다.

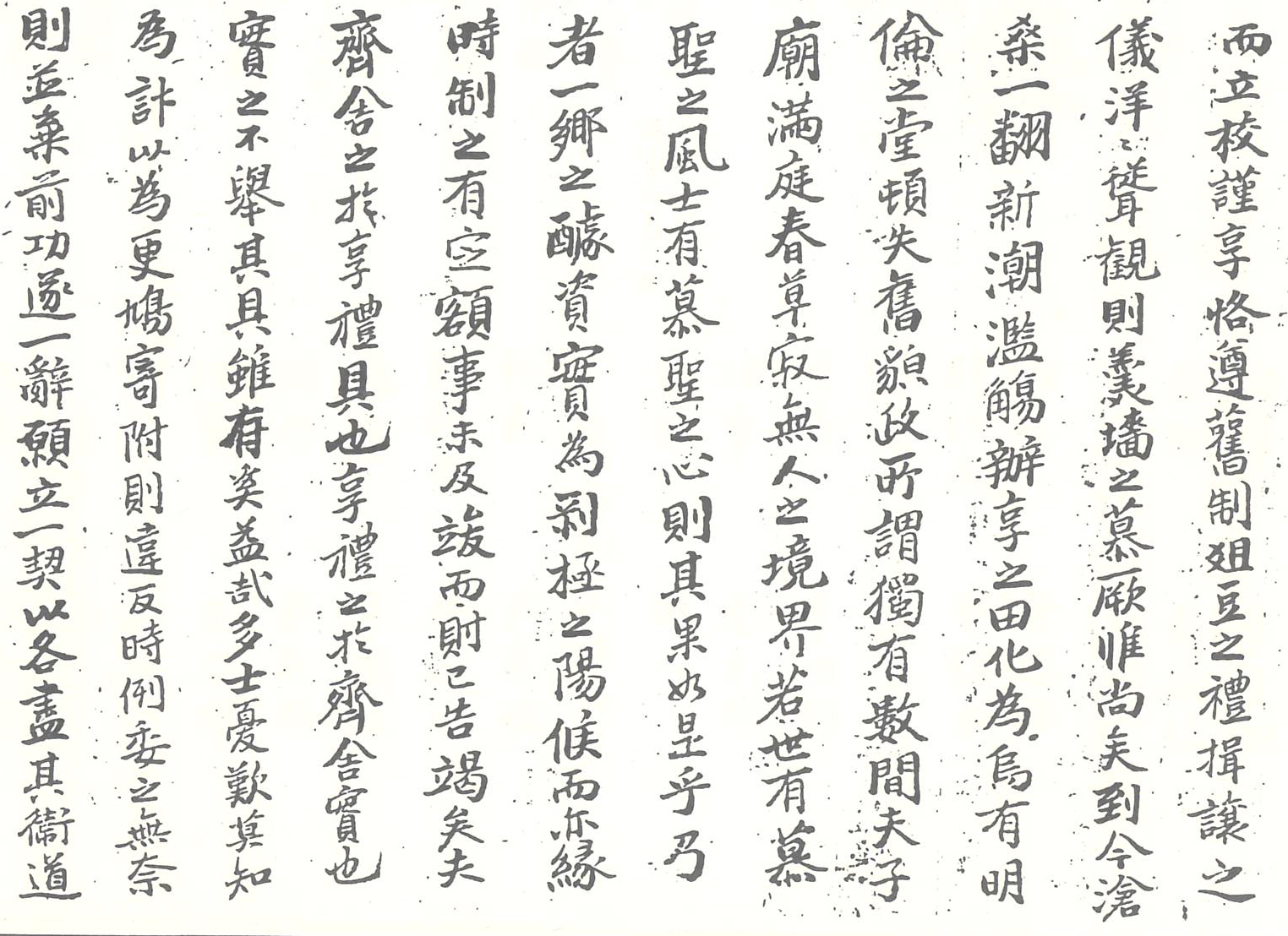

이봉조를 중심으로 결성된 모성계는 비록 나라를 잃고, 유풍의 기운이 쓰러져 가고 있는 암담한 상황에서도 성현을 숭모하는 옛 선비들의 정신을 가다듬고 예법을 바로잡아 공경하는 마음가짐을 통해 친목을 다진다면 유풍의 회복을 바랄 수 있다는 기대를 바탕으로 성립된 것이다. 이에 10가지 절목을 통해 운영의 준칙을 규정하고 있다.

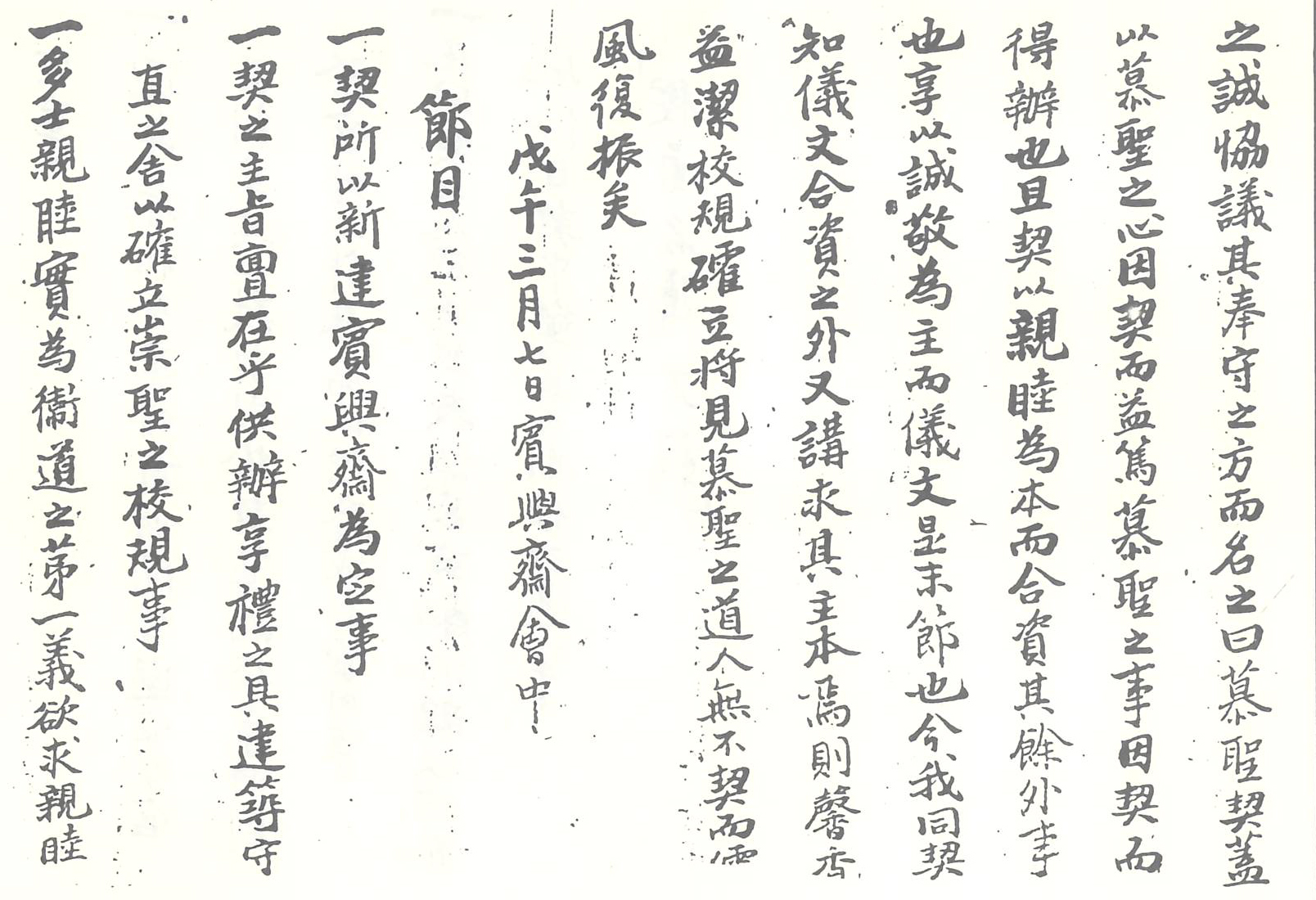

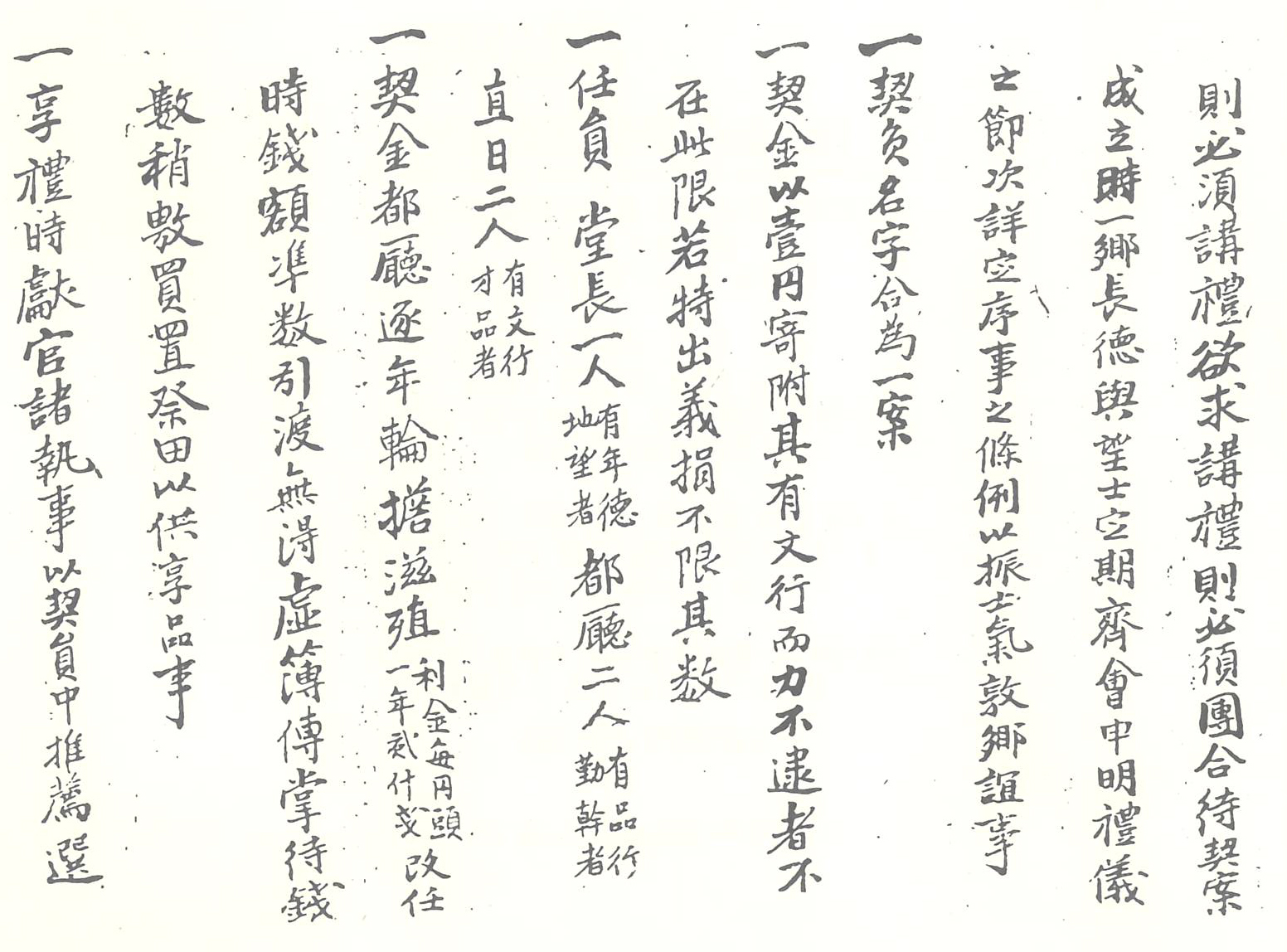

절목의 내용을 대강 살펴보면, 계회의 장소를 위해 새로 賓興齋를 건립하는데 이는 재단을 갖추고 향례를 치르는 건축물을 세우고 바르게 지켜 학교의 성현을 숭상하는 법도를 행하는 데 있다는 목적을 담고 있다. 이어 서로 간의 정도를 지켜나가면서 친목을 다지고 예의 강학을 통해 계회를 거쳐 운영의 안건을 다루도록 하고 이는 향의에 의해 선출된 향장을 통하여 이뤄져야 할 것이라고 밝히고 있다. 뿐만 아니라 계원의 안을 만들 것이며, 계비의 갹출, 계원 중 선출하게 될 임원인 堂長, 都廳, 直日 등의 자격요건과 인원 등을 규정하고, 계금의 사용 등에 관한 규정 등을 명시하였다. 또한 향례시의 헌관과 제집사 지정에 관한 것, 제관의 선정, 제수비용의 감사 등에 관한 것을 규정하여 모성계의 실질적인 운영에 있어서도 세부사항을 규정하고 있다. 끝으로 계원 중에 異敎에 빠져 현혹되거나 酒酊을 부리거나 雜技로 패악질을 일삼는 자에 대한 처분 등에 관한 것도 명기하고 있다.

한편 문서 말미에 기재되었을 것으로 보이는 계원명부는 어떠한 사정에 의해서인지 명확하게 나타나 있지 않지만 남아있지 않아 별도로 ‘契員名簿 不載’라고 기재되어 있다.

자료적 가치

일제의 한국 침략을 계기로 고령 지역에서는 신교육의 보급을 통해 근대 문명을 수용하여 실력을 양성하는 운동이 전개되는 동시에 전통적 사상을 유지, 계승하여 민족적 자존을 지키고자 하였다. 이러한 일제의 침략과 근대 문명이 수용되는 과정에서 사회적 윤리나 도덕을 전통적 기준에서 확립하고자 한 노력이 고령에서는 모성계의 조직으로 나타난 것이고 본 문서는 고령의 모성계가 어떻게 운영되었는지 보여주는 절목을 담고 있다.

『慶北鄕校資料集成』(Ⅲ), 尹熙勉, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 嶺南大學校 出版部, 1992.

『慶北鄕校誌』, 姜大敏, 嶺南大學校 民族文化硏究所 編, 경상북도, 1991.

『朝鮮後期 鄕校硏究』, 尹熙勉, 일조각, 1989.

『고령군지』, 고령군지편찬위원회, 고령군지편찬위원회, 1996.

1차 작성자 : 윤정식