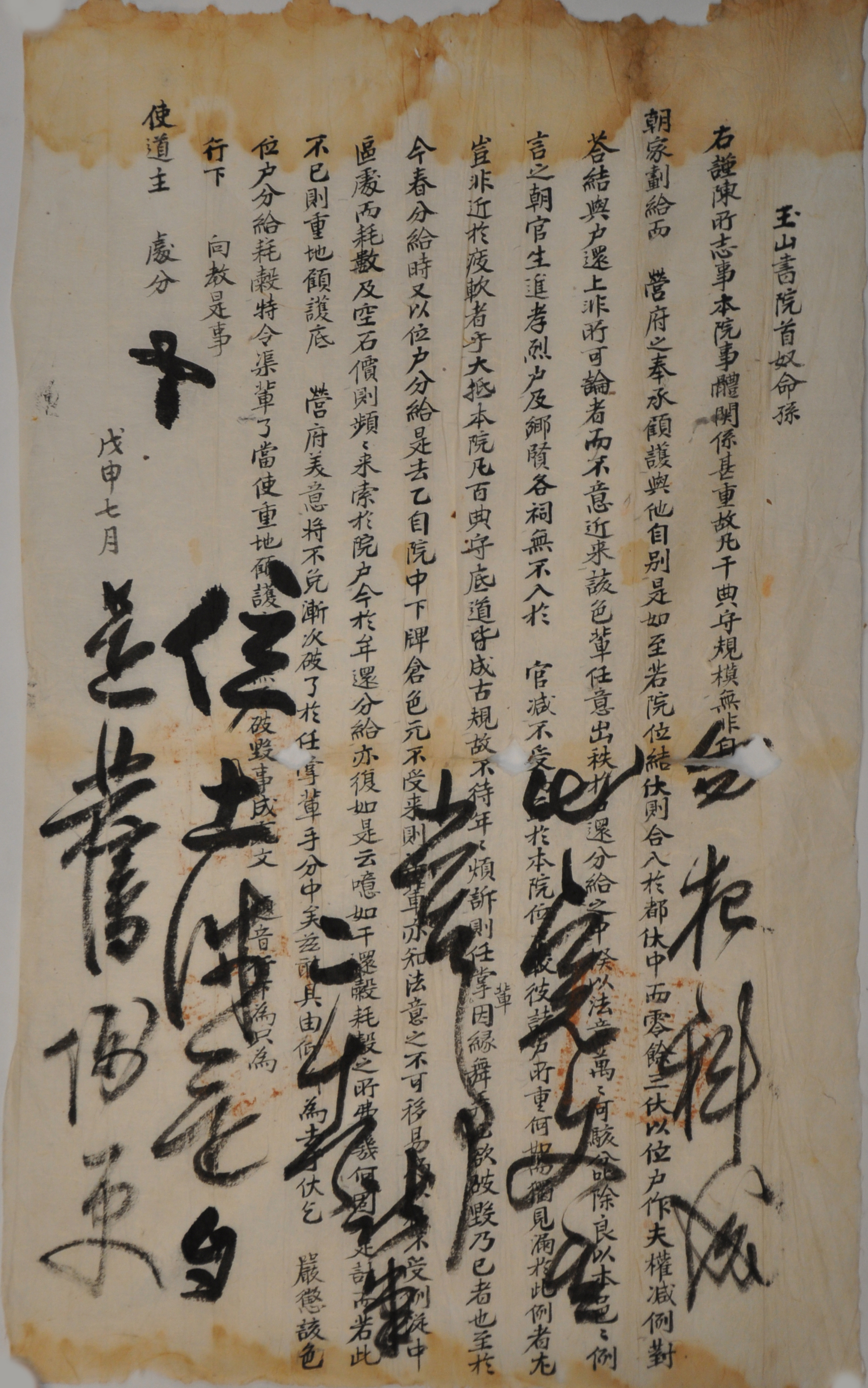

1848年 7월 玉山書院 首奴 命孫이 院位田을 경작하는 院位戶들에게 色吏들이 강제로 還穀을 分給하여 서원과 원위호에게 피해를 주니 색리를 엄징하고 이러한 일이 발생하지 않도록 完文을 내려주길 바라는 所志이다.

1848年 7월 玉山書院 首奴 命孫이 院位田을 경작하는 院位戶들에게 色吏들이 강제로 還穀을 分給하여 서원과 원위호에게 피해를 주니 색리를 엄징하고 이러한 일이 발생하지 않도록 完文을 내려주길 바라는 所志이다.

본문을 보면 옥산서원의 사리와 체면은 매우 중요하기에 무릇 법으로 규모를 보호하고, 조정으로부터 획급하지 않은 것이 없다고 했다. 그래서 감영과 경주부에서 받들어 보호하는 것이 여타의 서원과는 구분이 되었다. 그리고 院位結伏(卜)에 이르러 곧 합친 都伏 가운데 남은 3부로써 원위전의 소작인에게 임시로 줄이는 법례로 대신하여 結과 戶에 맞추어서, 還上은 가히 논할 바가 아니었다.

그러나 뜻하지 않게 근래 그 色吏 무리가 임의로 院位戶를 뽑아서 還穀을 나누어 주는 가운데 법의 근본취지를 헤아리면 진실로 만 번은 놀랄 뿐이다. 本邑의 邑例라 말하며 朝官, 生進, 孝烈의 집과 鄕賢을 모시는 각 祠宇에는 관에서 삭감하여 들이지 않는 곳이 없으나, 본원의 위호들만 그러한 혜택을 받지 못하고 그러한 여러 집들만 중요하다는 것은 어찌된 것인가. 홀로 이러한 법례라는 것에 구멍이 뚫려서 심하니 어찌 근래에 피곤하고 기운이 없지 않겠는가.

대저 옥산서원은 무릇 백가지 법으로 지키고 밑바탕의 도리는 모두 옛 법규로 이루어져 있는 까닭에 해마다 번거롭게 하소연하는 것을 갖추지 않았다. 그런 즉 任掌의 무리가 이에 연유하여 법을 마음대로 남용하고 반드시 파훼하려고 해서 이에 그치게 한 것이다. 이번 봄에 이르러 (환곡을)나누어 줄 때에 또 원위호에게 나누어 주거늘 院中에서 倉色에게 牌를 내렸으나, 元穀을 와서 받아가지 않았다.

그런 즉 저 사람들도 또한 원래 법의 근본취지에 옮겨 바꾸는 것이 불가하다는 것을 알고 있었다. 이에 법례에 받을 수 없으니 耗穀의 수와 가마니 값[空石價]으로 변통하여 처리하는 것을 따랐다. 그런 즉 빈번하게 와서 원호를 선택하여 금년의 환곡을 나누어 주고 또 돌려보내는 것이 이와 같다. 여간해서는 환곡의 耗穀이라는 비용이라는 것이 얼마나 견고한지 헤아리는 것은 어렵다. 만약 이러한 것을 멈추지 않는다면 重地를 돌아보고 보호하는 것에 이르러 감영과 경주부의 아름다운 뜻이 장차 점점 깨어지고 멈추어서 任掌의 무리가 직접 나누어 주는 상태에서 벗어나지 못할 것이다.

이에 감히 사유를 갖추어 하소연하러 나아가서 엎드려 애걸하니 그 色吏들을 엄중하게 징벌하고 원위호에게 나누어 준 耗穀은 특별히 그 무리에게 명령하여 그쳐서 마땅히 중요한 지역을 돌아보고 보호하여서 깨뜨리고 헐어버리는 일이 없도록 完文을 성급하는 題音을 바라오니 분부를 내려달라고 요청하였다. 이에 경주부윤은 위토의 還上을 덜어내는 것은 자연히 옛 법례가 옳으니 고쳐서 침범하지 말라는 조목을 자세하게 내어서 完文을 베푸는 것이 마땅한 일이라고 하였다.

자료적 가치

이 자료는 옥산서원의 경제적 기반인 원위전을 경작하는 소작농들이 강제적 還上으로 인해 피해를 보니 이를 막아달라는 것이다. 조선후기 환상미와 관련한 문제는 19세기 들어 더욱 심화되었다. 還穀은 원래 식량이 부족해질 때 농민들에게 곡식을 빌려주는 건데 한편으로는 국가 비축곡을 새 것으로 바꾸기 위한 목적을 겸하고도 있었다. 이들 환곡은 18세기 말부터 여러 관청에서 경비를 보조하는 역할을 하면서 점차 賦稅적 성격을 지니게 되었다. 그러다 19세기에 이르러서는 高利貸 제도로 혹평될 만큼 성격이 변질되어 착취의 수단으로 사용되었다. 그래서 폐해도 매우 커서 개혁의 소리가 높아갔지만, 국가 재정에 막대한 비중을 차지한다는 이유 때문에 쉽사리 단행되지 못하였다. 그러다가 1862(철종 13)년의 이른바 임술민란을 겪은 뒤에야 비로소 모곡의 징수와 함께 취모보용의 제도를 폐지하였다. 또한 이로 인해 갑신정변이나 동학농민운동 당시에도 환상미 폐지를 주장하였던 것이다. 경주에서도 옥산서원 사례에 나오듯 환곡의 폐단이 도출되고 있던 상황임을 알 수 있다. 이런 점에서 무신년은 1848년으로 추정된다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환