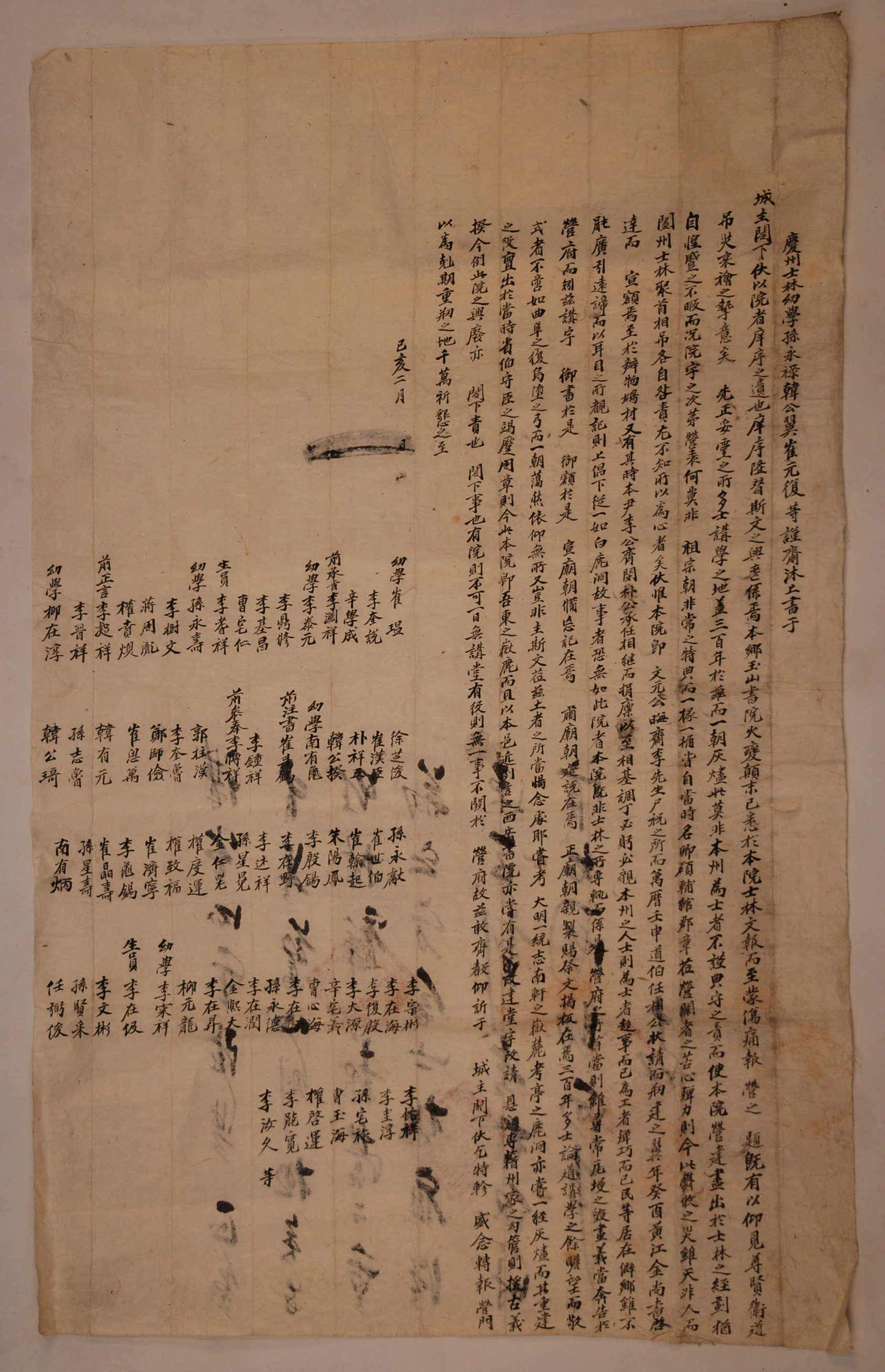

1839년 경주(慶州)사림(士林) 상서(上書)

1839년 2월 13일에 경주 서악서원에서 옥산서원 강당인 구인당의 중건과 관련하여 경주 사림이 향회를 가진 후 경주부윤에게 그 결과를 보고하고자 손영록, 한공익, 최원복 외 71명이 연명한 상서이다.

본문을 보면 서원이라는 것은 상서의 유산이며, 상서[학교]의 흥하고 쇠함은, 사문의 흥하고 쇠함과 관계있다고 했다. 그러면서 옥산서원 화재의 전말은 이미 옥산서원 사림들이 문서로 전부 보고하였고, 그에 대하여 감영에 보고한다는 제음도 받았다고 밝혔다. 나아가 현인을 존경하고, 도를 지키는 곳이 재앙에 이른 것을 안타깝게 여겨서 사림들이 재화를 모으는 뜻을 도탑게 하였다고 밝혔다. 그것은 상서를 올린 당일인 2월 13일에 서악서원에서 있었던 향회에서의 결의를 말하는 것이다.

경주 사림들은 옥산서원이 이전 시대의 현인을 제향하는 곳이자 많은 선비가 강학하는 곳으로서 지금까지 300년을 이어왔지만 하루아침에 다 타버렸으니, 이것은 경주의 선비라면 지키고 보존해야 할 책임에서 벗어날 수 없다고 밝혔다. 그래서 옥산서원을 하루빨리 영건하기 위하여 움츠릴 겨를도 없이 모든 사림들이 논의하고 기획하기 위하여 향회에 나온 것이라고 했다. 사림들은 옥산서원의 규모에 대하여 말하며 어떤 것도 조종조에서 비상한 특전이 아닌게 없으며 하나의 서까래, 하나의 통 모두 당시 이름난 관리와 명석한 신하를 포함하여, 고을의 선비와 수령, 감영의 관계자들이 온 힘을 다하여 만든 것이라고 했다. 그렇기에 경주의 사림이 모여서 머리를 맞대고 각기 재앙에 대하여 규명하고 있지만 그 마음이 어떠할 지는 짐작도 못하겠다고 밝혔다.

경주 사림들은 옥산서원의 건립 과정에서 지방관의 적극적인 후원이 있었음을 실례를 들어 말하고 있다. 이는 당대 경주부윤의 협조를 얻기 위한 목적이었다. 그 내용을 보면 옥산서원은 문원공 회재 이언적을 제향하는 곳으로 만력 임신년인 1572년에 관찰사 임설의 장계로 청원하고, 다음해인 1573년(계유)에는 황강 김계휘가 계달하여 사액이 내려졌다. 힘써 재물을 모으는데 이르러 그 때에 있었던 부윤 이제민과 박승임이 서로 연이어 녹봉을 내어 부담을 줄이고 서로 기반을 지키고 성하도록 반드시 몸소 실천하였다. 경주 내 人士의 모범이 되어 선비라는 자는 ㅤㅉㅗㅈ아서 일을 하고, 장인이라는 자들은 기교를 다하여 일을 하였다. 民等은 벽지에 거주하고 있어서 비록 넓게 끌어들일 수 없어서 멀리서 살펴서 듣고 본 것을 기록하여 곧 위에서 인도하고 아래에서 ㅤㅉㅗㅈ는 것이 백록동 고사와 같았다고 전했다.

그러면서 백독동 서원과 옥산서원이 다른 것은 이미 옥산서원은 사림들이 마음대로 할 수 없는 곳이라고 했다. 그것은 감영과 경주부와 관련되어 있어서 보통 기와와 담이 깨지고 금이 가는 것은 의당 감영과 본부에 달려가 알려야 한다고 했다. 하물며 소실된 강당 내에 있었던 국왕의 글씨나 국왕이 준 현판 즉 사액판 같은 것이나 선조대의 비망기, 숙종대 경연석상에서의 전언, 정조대 친필 사제문 등의 편액으로 걸려있기에 더욱 사림보다는 관에 관련되어 있다고 강조한 것이다. 역대 국왕들의 글과 연계하여 감영과 경주부의 협조를 받고자 이것들을 강조하였던 것이다.

나아가 300년 동안 많은 사림이 도를 논하고 강학하며 우러러 보고 공경하는 의식이 남았 있던 강당이 하루아침에 소실되었는데 그것은 마땅히 경계하고 두려워하며, 사문에서도 큰 변고라고 강조했다. 나아가 『대명일통지』를 참고하여, 악록서원의 남헌과 백록동서원의 고정 또한 일찍이 한 번씩 소실되었지만, 그 중건에 당시 省의 우두머리인 수령이 힘을 다하여 두루 글을 내었다고 말하였다. 그러면서 지금 옥산서원은 우리나라의 악록서원이라고 말하며 한번 소실된 건물을 중건하는데 수령의 역할이 크고, 이전에 전례도 있음을 알렸다.

나아가 가까이에는 경주에서도 그러한 사례가 있다고 하였다. 사림들은 서악서원의 강당 개건과 이후 재사액을 받은 사연을 말하며 자신들의 말은 경주부에 그와 관련된 장부가 있다고 했다. 또한 옛날의 의리를 끌어다가 지금의 사례에 헤아려서 옥산서원이 흥하고 폐하는 것도 경주부윤의 책임이며, 부윤의 일이라고 주장했다. 마지막으로 서원에 있어서 하루라도 강당의 역할이 없는 것은 옳지 않다고 했다. 조속히 건물을 중건하여 강당의 기능을 살려야 한다는 것을 말한 것이다. 하지만 공사는 감영과 경주부와 관련 없다는 듯이 사림들만이 오로지 일을 할 수는 없기에 여럿이 성주에게 하소연하니 특별히 생각하시어 감영에 글로 보고하여 정해진 기한에 중창할 수 있다면 천만 다행이겠다고 했다.

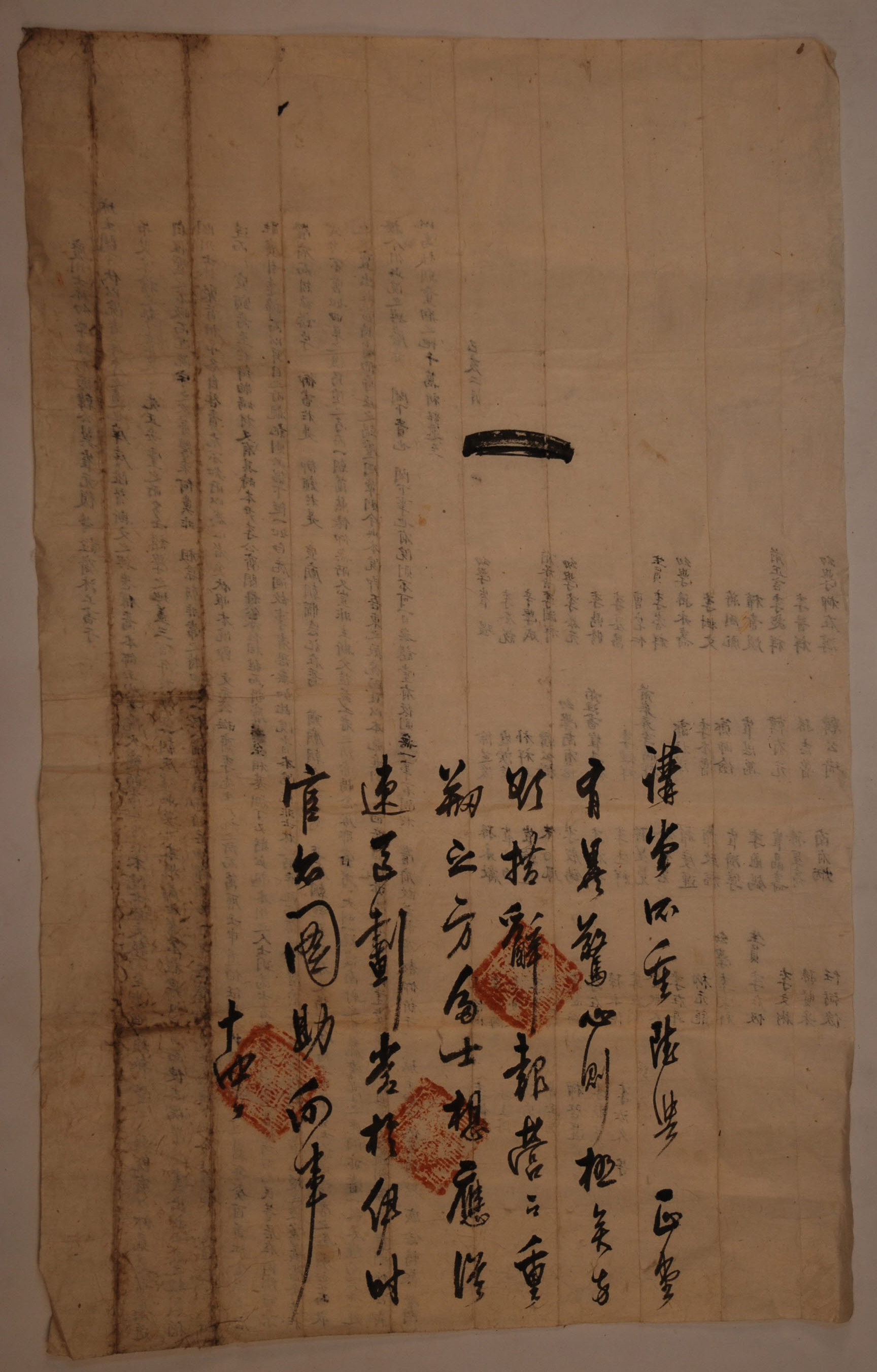

경주부윤은 14일 제음에서 강당의 중요성을 지적하며, 사림의 요구대로 감영에 보고하고, 나아가 사림들이 강당 중건에 대한 계획을 세우면 관에서도 그 때를 맞춰 도울 것이라고 판결하였다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

「19세기 초 경주 옥산서원 강당 중건과 위상 변화 」,『한국학연구』57, 이병훈, 고려대학교 한국학연구소, 2016

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환