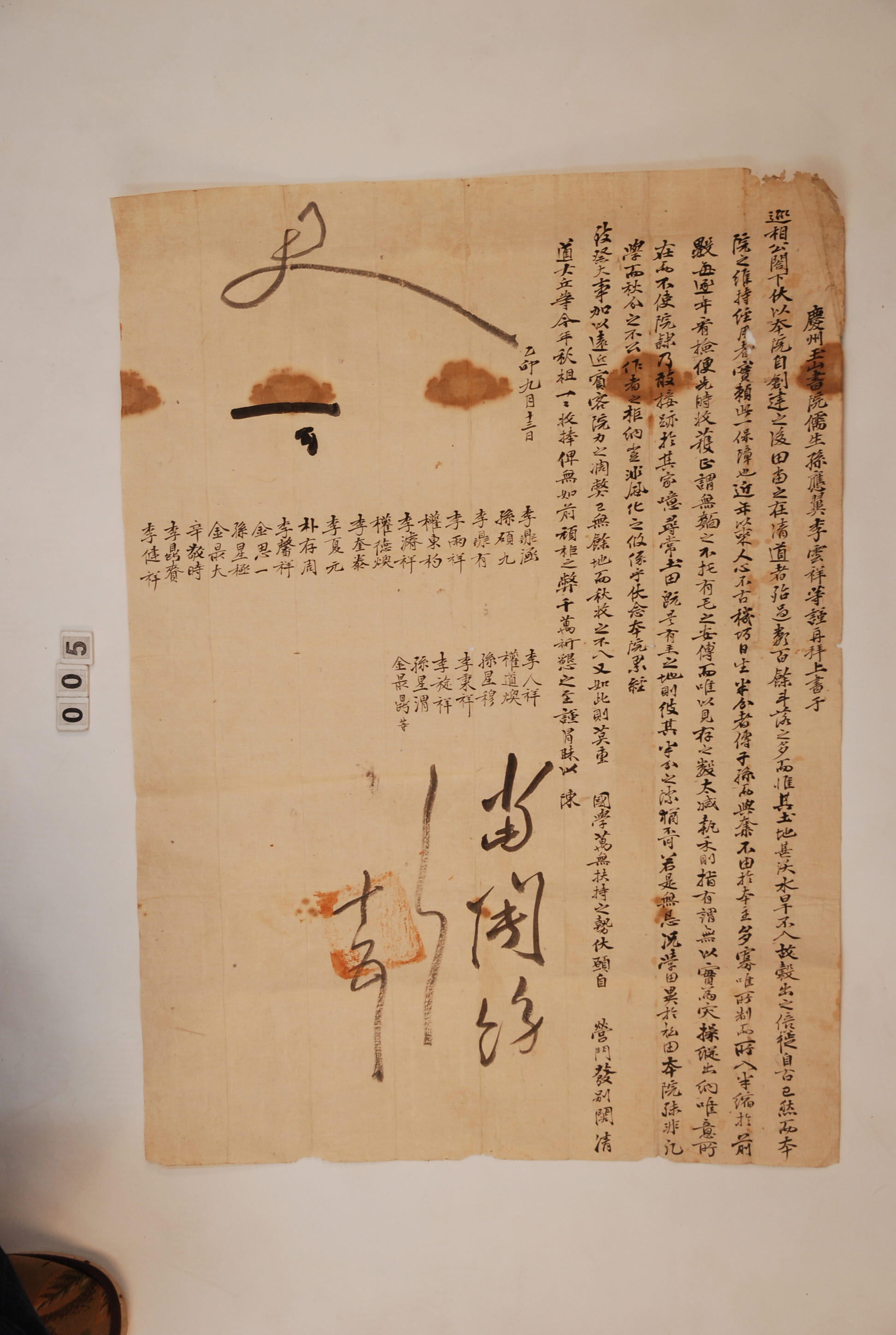

1795년 9월 13일에 慶州 玉山書院 儒生 孫應翼, 李雲祥 외 24명이 巡相에게 淸道 등지에 위치한 院田의 收稅가 원만하게 되도록 關文을 내려주길 요청하는 上書

1795년 9월 13일에 慶州 玉山書院 儒生 孫應翼, 李雲祥 외 24명이 巡相에게 淸道 등지에 위치한 院田의 收稅가 원만하게 되도록 關文을 내려주길 요청하는 上書이다.

옥산서원은 창건 초기 潛溪 李全仁의 아들 求庵 李浚이 기증한 것과 그 후 매득을 통해 확대한 전답이 경주 외에도 청도와 대구 부근에도 있었다. 특히 청도와 대구의 전답은 상서에서 말하듯이 창건초기부터 있었던 전답이 거의 수백여 두락이 넘을 정도로 많았으며, 토지가 비옥하여 장마와 가뭄도 들지 않아서 예로부터 다른 지역에 비해 곡식이 곱절은 나왔다고 하였다. 그래서 옥산서원을 유지 경영하는 것은 실제로 전적으로 이곳에 보장받는 것에 의지하였다고 밝혔다.

그러나 지난 몇 년 사이 인심이 옛날 같지 않고 날로 교묘해져서 매일 나는 것을 반으로 나눠 자손에게 전한다고 했다. 청도지역 院田을 경작하는 소작인들이 자신들 마음대로 자식에게 전답을 전하면서, 본주인인 옥산서원에 문의하지도 않고 오직 옥산서원에 납세하는 것의 많고 적음만을 제어한다고 했다. 상서에서는 청도지역에서 서원으로 들어오는 세금이 이전의 수량보다 반으로 줄었다고 했다. 그래서 그때마다 매년 자세히 살피어 조사해보니 이전에 수확한 것이 바로 축나고 있었기에 전하는 것이 터럭만큼 적었다고 했다. 오직 곡물의 많고 적음만 보았지 執禾하는 것을 지적한 적이 없어서 실제로 출납을 조종하는 재앙이 있었다고 했다. 즉 수확량의 일정량만을 받아왔는데 실제 농사한 것보다 적은 량을 수확하여 보내었던 것이다.

그렇기 때문에 수확한 나머지를 감추기 위하여 院隸로 하여금 감히 그 집에 접근할 수 없도록 하였다고 옥산서원 유생들은 주장했다. 유생들은 청도의 소작인들이 주인 있는 땅을 약탈하고 오히려 꺼리는 바가 없으니 옳지 않다고 말하며, 학전과 사전과 다른데 옥산서원은 더하여 일반적인 학교와도 다르다고 했다. 그만큼 옥산서원의 특별함을 알려서 자신들의 요구가 순상에게 관철시키려는 의도였다.

그러면서 추분에 공전인 서원의 학전을 경작하는 자가 세금을 내는 것은 風化를 잇는 것이라고 했다. 특히 옥산서원은 여러 번 致祭의 큰일을 치르면서, 멀고 가까운 곳의 귀한 손님을 맞이했기에 서원의 힘이 시들어 나빠져서 이미 청도와 대구의 전답 외에는 다른 것이 없다고 했다. 옥산서원은 1792년과 1795년 왕명으로 치제가 있었다. 상서에서 말한 거듭된 치제는 이를 말하는 것이다. 실제 치제에는 지방관과 주변 고을의 유생들이 대거 참석하였다. 특히 영남지역에서는 서원에서의 치제가 단절된 지 오래되었기에 그만큼 많은 이들이 참석했던 것이다. 게다가 찾아온 손님들에게 음식을 공궤하고, 치제관의 예물과 행사를 준비하는 데는 많은 자금이 필요하였다. 이에 옥산서원은 소유한 전답을 매매하여 행사비에 충당해 왔음을 알 수 있다.

이처럼 평소와 달리 지출이 컸기에 옥산서원에서도 적극적으로 청도와 대구의 원전에서 부족분을 충당하려고 했던 것이다. 유생들은 가을에 수확한 것이 또한 이와 같이 들어오지 않으면 곧 막중한 국학이 부지할 수 없게 된다고 할 만큼 절박한 상태였던 것이다. 유생들은 자신들의 힘만으로는 소작인들을 통제하기 어렵다고 판단하였다. 자신들이 소재한 경주가 아니었기에 타읍의 백성들과 대립하는 것이 해당 지역 수령과의 대립으로 확산될 수도 있었기 때문이다. 그래서 도내의 최고 기관인 감영에 하소연하여 자신들의 주장이 관철되길 바랬던 것이다. 유생들은 감영에서 별도의 관문을 청도와 대구 등지에 내어서 금년 가을의 세금을 하나하나 거두도록 하고, 더하여 이전과 같이 완강히 거절하는 폐단이 없도록 해주길 바란다고 하였다. 이에 순상은 15일의 판결문에서 마땅히 관문을 보내겠다고 하였다.

이 상서와는 시기가 다르지만 결과적으로 옥산서원은 청도와 대구 원전을 관리하는데 계속된 어려움을 겼었다. 현재 옥산서원에는 청도, 대구지역 원전의 소유 및 수세와 관련한 경상감영의 關文과 유생들이 직접 청도군수 등에게 청원한 소지 등이 다수 남아있다. 아무래도 경주에서 멀리 떨어진 지역이었기에 관리가 그만큼 어려웠던 것이다. 결국 옥산서원은 19세기 들어오면서 경주부 외곽의 노비와 전답을 정리하고, 부내로 경제적 기반을 확고히 하는데 노력하였다.

자료적 가치

이 상서는 18세기 후반 이래로 옥산서원의 전답 관리 실태를 확인할 수 있는 자료로서 사료적 가치가 있다.

『조선후기 서원연구』, 이수환, 일조각, 2001

『여주이씨족보』1-5, 문원공회재선생숭모사업회, 회상사, 1984

1차 작성자 : 이병훈, 2차 작성자 : 이수환